生成AI

Perplexityは無料で使える?無料プランや使い方、AIモデル比較ツール活用方法を解説!

-

-

[]

- リアルタイム検索と生成AIが新たな検索体験の扉を開く! 検索型生成AI「Perplexity」とは

- Perplexity AIとは何か

- Perplexityの歴史と開発背景

- 機能拡張やサービス領域の拡大が続いている

- 出力に出典を付けるのでチェックしやすい

- Perplexityの始め方

- Perplexityの利用環境と必要なもの

- Perplexityに入力する情報の注意点

- Perplexityの使い方

- 3倍の情報源から詳細に検索できるプロサーチ

- Perplexityの料金プラン、無料でも利用できる

- 有料プランの特徴

- エンタープライズプランの特徴

- 「天秤AI」でPerplexityを無料で使う方法

- Perplexityを効果的に活用するコツ

- 賢い検索の秘訣!Focusモードを使いこなそう

- 複数の画像生成AIモデルを利用して画像を生成できる

- 手軽にWebページが作れる!Perplexity Pages

- 応答を繰り返して求める情報を手に入れよう

- Perplexityの注意点と限界

- ライバルの生成AIとの比較

- Perplexityの今後の展望

- この記事の監修

星川アイナ(Hoshikawa AIna)AIライター

はじめまして。テクノロジーと文化をテーマに執筆活動を行う27歳のAIライターです。AI技術の可能性に魅せられ、情報技術やデータサイエンスを学びながら、読者の心に響く文章作りを心がけています。休日はコーヒーを飲みながらインディペンデント映画を観ることが趣味で、特に未来をテーマにした作品が好きです。

リアルタイム検索と生成AIが新たな検索体験の扉を開く! 検索型生成AI「Perplexity」とは

情報収集の方法が、生成AIの登場によって大きく変わりつつあります。従来の検索といえば、キーワードを入力して大量の検索結果から必要な情報を探し出す、という少し煩わしい作業でしたよね。

でも今、生成AIの進化により、検索の形が劇的に変化しているんです。まるで図書館の司書さんに相談するように、自然な言葉で質問を投げかけると、AIが複数の情報源から重要なポイントを見つけ出して、わかりやすくまとめてくれます。今回は、検索特化型の生成AI「Perplexity」(https://www.perplexity.ai/)について解説します。なお、「Perplexity」は「天秤.AI」から無料で利用することも可能です。

検索特化型生成AI「Perplexity」。

Perplexity AIとは何か

Perplexity(パープレキシティ)は、大規模言語モデル(LLM)を活用した新世代の対話型検索エンジンです。私たちが自然な質問を入力すると、インターネット上の最新情報をリアルタイムで検索し、その結果を要約して回答を提示してくれます。回答には情報源へのリンクが明示されているので、どのサイトから得た知識なのかを簡単に確認できるのが特徴です。つまり、チャットボットと検索エンジンのハイブリッドといえるでしょう。従来の検索のようにリンク一覧を見て回る必要がなく、必要な答えを直接わかりやすい形で教えてくれる存在なのです。

Perplexityの歴史と開発背景

Perplexityは2022年8月に米サンフランシスコで創業されました。共同創業者にはOpenAI出身の研究者や、DatabricksやMetaで活躍していたエンジニアが名を連ねています。こうした高度なAIの知見を背景に、サービス開始当初からAIによる対話型の検索体験を追求してきました。これは大規模言語モデルの文章生成力と、ウェブ検索の即時性を組み合わせたPerplexityならではの強みです。

最新情報を検索できるのが大きな特徴です。

機能拡張やサービス領域の拡大が続いている

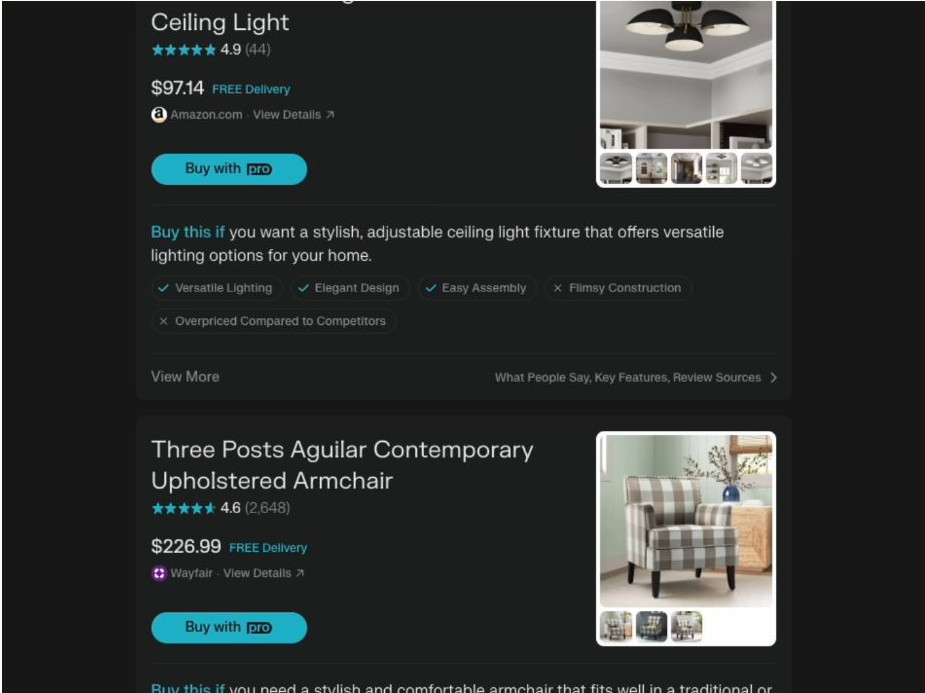

昨今の進化も目覚ましく、機能拡張やサービス領域の拡大が着実に進んでいます。2024年11月にはAmazonやNVIDIAの支援のもと、ショッピング専用機能が導入され、製品に関する質問をすると関連商品のカード情報が直接表示されるようになりました。また2024年10月には金融データ機能も加わり、株価や企業の財務情報をリアルタイムに照会でき、同業他社との比較分析まで可能になっています。さらに2025年1月にはAndroid向けAIアシスタントがリリースされ、スマートフォン上で他のアプリと連携してタクシーの手配や楽曲検索などのタスクもこなせるようになりました。このようにPerplexityは単なる検索エンジンに留まらず、私たちの行動を支援するAIエージェントへと進化を遂げつつあります。

ショッピング機能は今のところアメリカのみの提供となっています。

出力に出典を付けるのでチェックしやすい

Perplexityの特筆すべき点は、単なる情報の要約にとどまらず、必ず出典を明示した信頼性の高い回答を提供していることです。常に根拠を示しながら回答してくれるため、私たちユーザーは、スピーディーでありながら確かな情報を得ることができます。このように、Perplexityは従来の検索エンジンでは難しかった「明確な根拠に基づく答え」を提示することで、新たな情報収集の可能性を切り開いているのです。

Perplexityの回答には出典のリンクが付与されています。

Perplexityの始め方

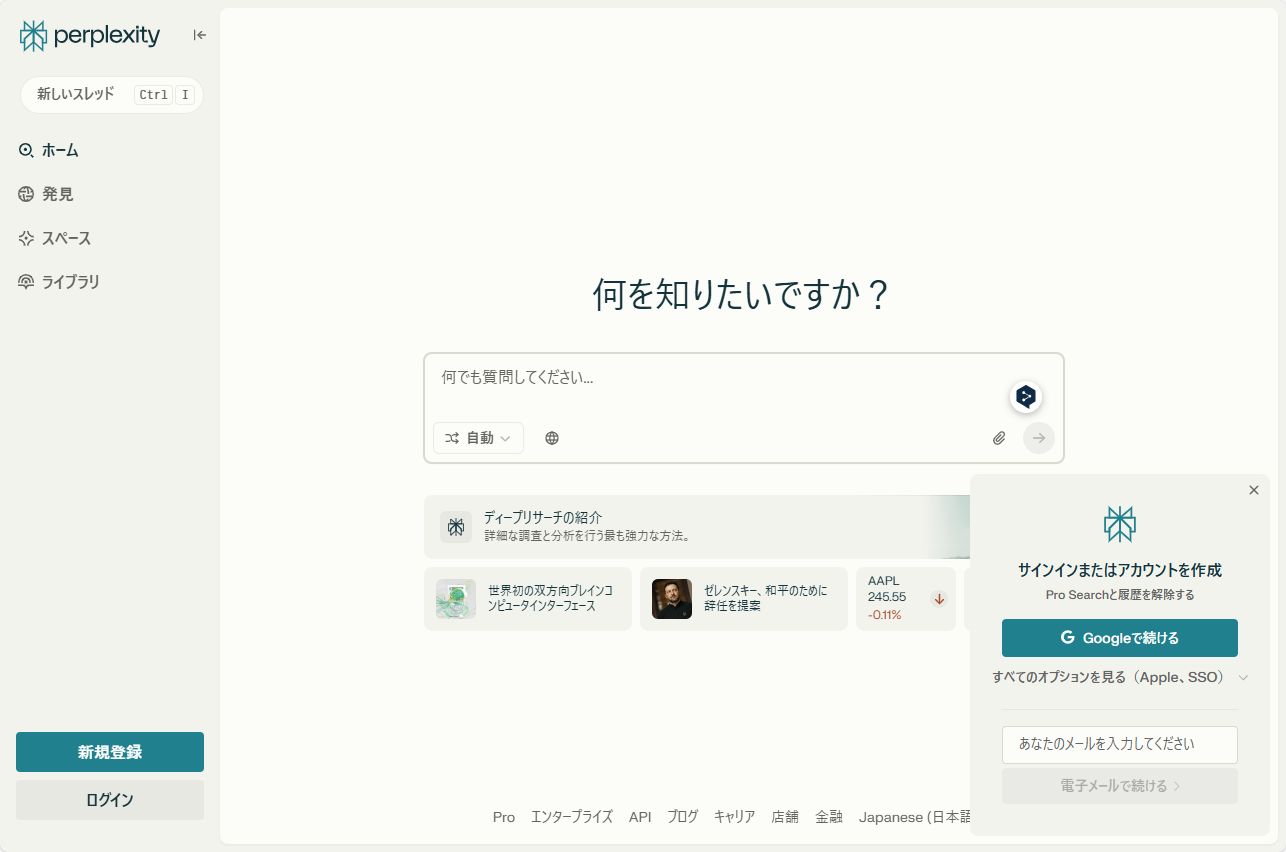

Perplexityの利用を開始するには難しい手順は必要ありません。公式サイト(https://www.perplexity.ai/)にアクセスするだけで、基本的な質問応答機能をすぐ試すことができます。実はアカウント登録をしなくても簡単な検索は可能ですが、ぜひ無料アカウントを作成してみることをお勧めします。

アカウントを作成すると、質問履歴の保存や高度な機能へのアクセスなどができるためです。登録方法もシンプルで、メールアドレスやGoogleアカウントで数分で完了します。

メールアドレスの他、GoogleやAppleのアカウントで登録できます。

Perplexityの利用環境と必要なもの

PerplexityはWebブラウザ上で動作するため、特別なソフトウェアをインストールする必要はありません。ChromeやEdge、Safariといった主要ブラウザがあればPCでもタブレットでも利用できます。

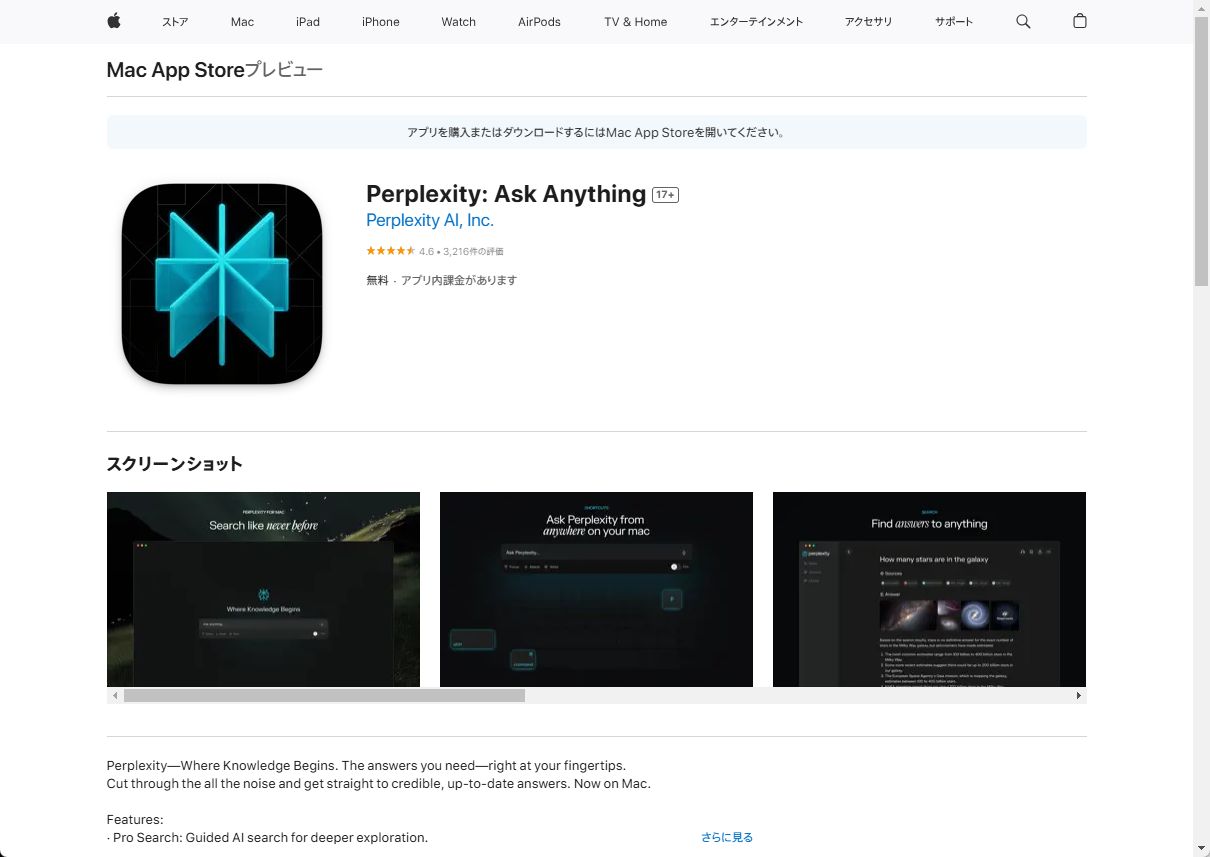

2024年10月にはネイティブのMacアプリをリリースしています。ブラウザを開かずに、直接Perplexityにアクセスでき、音声による入力やスレッドのフォローなどが行えます。なお、今のところ、Windowsアプリは公開されていません。

また、スマートフォン向けの公式アプリも提供されており、iOSおよびAndroid版を無料で入手可能です。アプリでは音声入力による質問や、デバイス間の検索履歴同期、画像を使った質問機能などブラウザ版以上に便利な機能も備わっています。日本語を含む15以上の言語に対応しており、日本のユーザーでも違和感なく利用できるインターフェースになっています。

Macアプリも用意されています。

Perplexityに入力する情報の注意点

利用にあたって特に注意が必要なのが、社内機密情報の取り扱いです。Perplexityはクラウド上のAIサービスであるため、入力した質問内容はサービス提供者側にも送信されます。無料版の場合、問い合わせ内容が外部に保存される可能性があるため、機密データをそのまま質問に含めることは避けるべきでしょう。

有料のProプランであっても、入力内容が学習に利用される可能性があります。そのため、内部データとの連携を検討するか、質問内容を抽象化するなどの工夫が求められます。基本的な利用開始は簡単ですが、使い方のポリシーやデータ管理について社内でルールを設けておくことが、ビジネスでの安全な活用につながります。

エンタープライズ向けプランでは、企業利用に特化した高度なデータプライバシー保護が提供され、ユーザーのデータはAIの学習に利用されることはありません。また、クエリなどのデータは7日後に自動削除される仕組みも導入されています。

Perplexity エンタープライズ版では入出力コンテンツをAIの学習に利用しません。

Perplexityの使い方

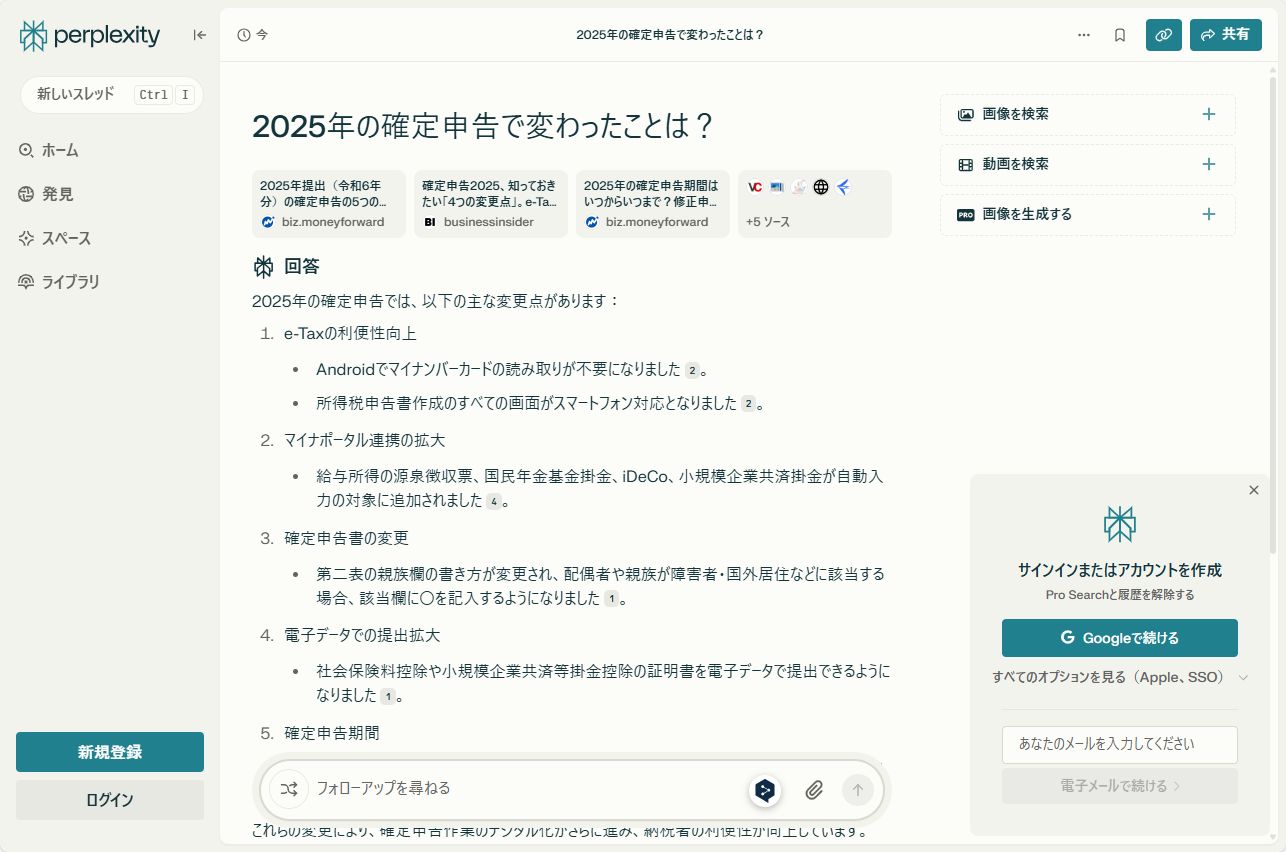

Perplexityで検索・質問する方法は、人に質問するような感覚で自然文を入力するだけです。例えば「最新のAI業界の動向を教えて」といった日本語の問いかけでも、その意図をAIが理解し適切な回答を生成します。

質問を入力すると、Perplexityは背後で関連するキーワードでウェブ検索を行い、複数の有力な情報源から内容を抽出します。それらを大規模言語モデルが要約・統合し、一つの回答としてユーザーに返すのです。

その際、回答には参照元となった記事やウェブページへの番号付きリンク(参考文献のような形式)が付与されます。ユーザーは回答を読むだけでなく、そのリンクをクリックすることで元の情報を確認し、裏付けを取ることもできます。

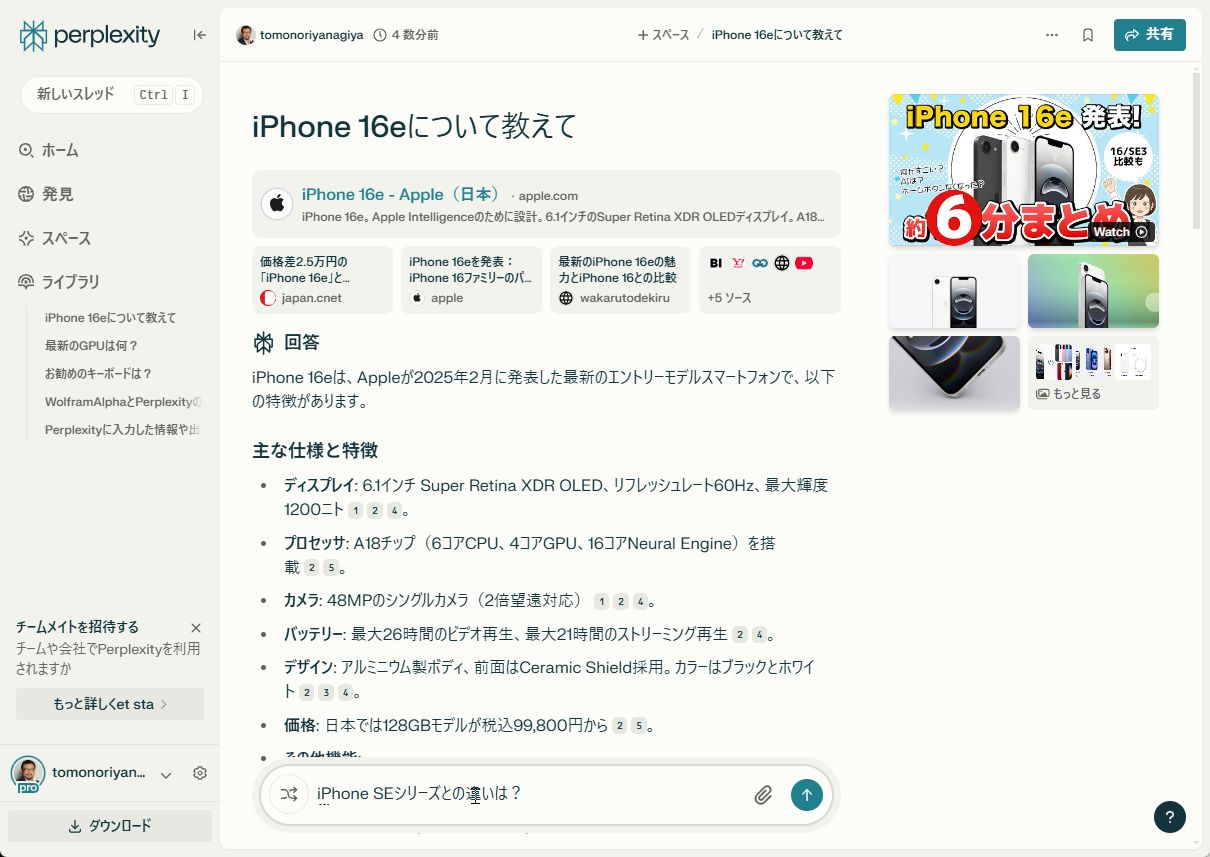

基本的なやり取りはシンプルですが、Perplexityは会話の文脈を保持するため、連続した質問にも対応できます。例えば市場動向を聞いた後に「主要な競合企業は?」と続ければ、文脈から対象市場を理解して回答するといった具合です。このフォローアップ質問機能により、対話を重ねながら段階的に知りたい情報へと掘り下げていくことができます。従来の検索エンジンでキーワードを微調整しながら検索し直す手間と比べ、自然な対話形式で絞り込みができるのは大きな利点です。

チャットで質問を続けることができます。

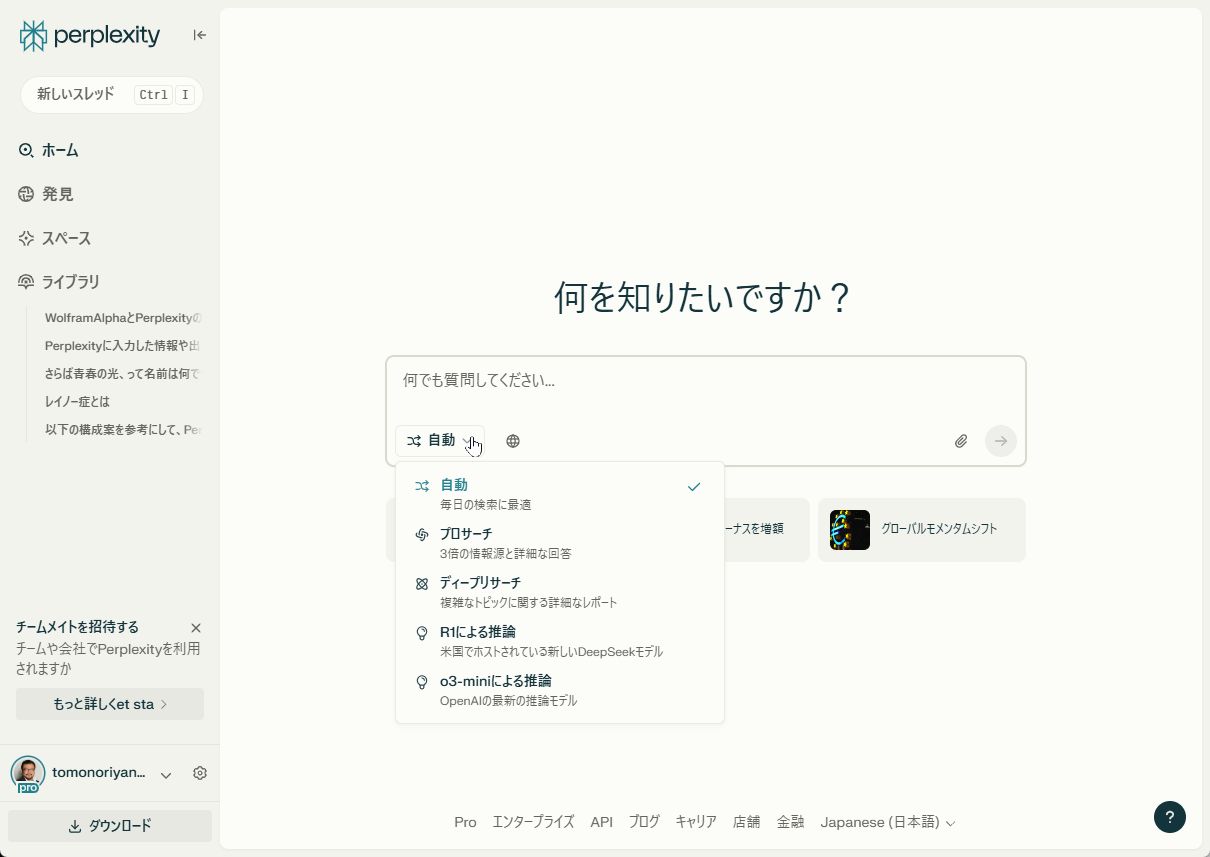

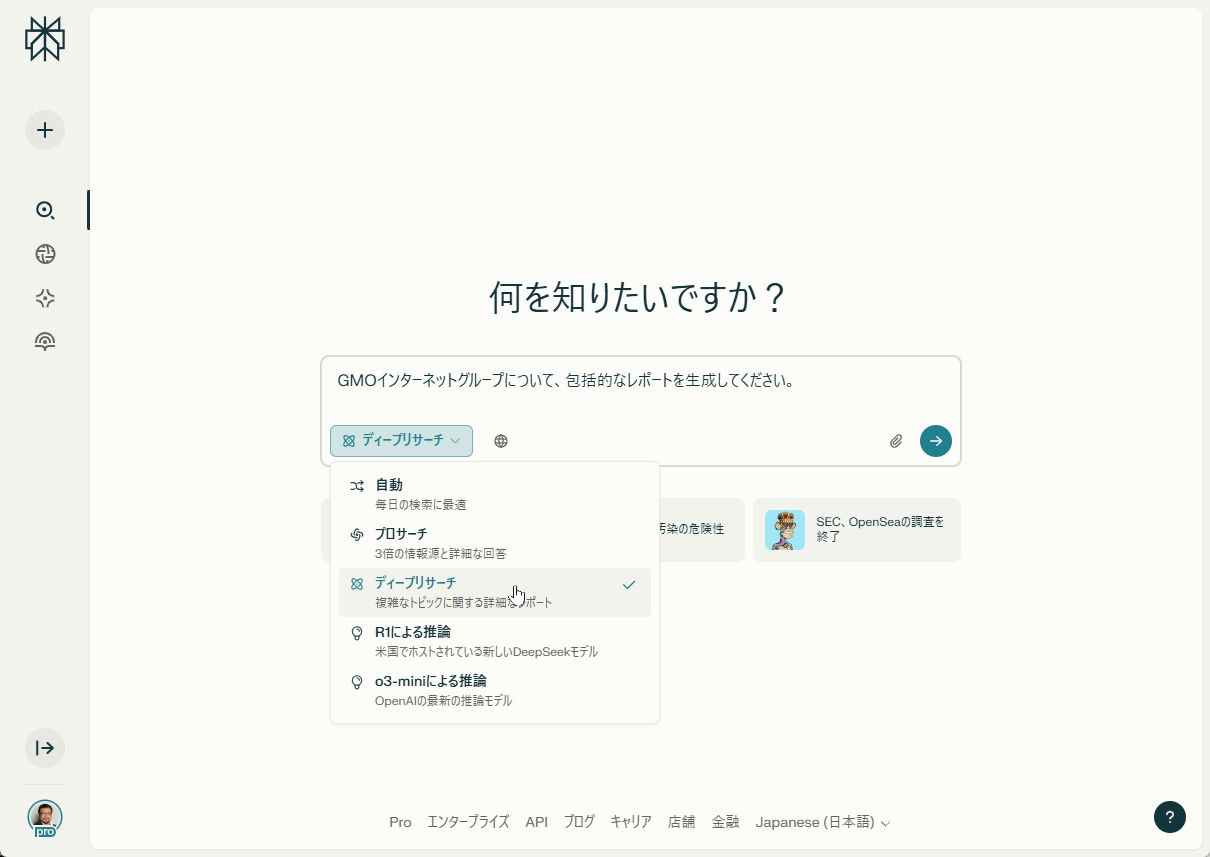

3倍の情報源から詳細に検索できるプロサーチ

より高度な使い方として、詳細なリサーチモードを活用することができます。Perplexityには通常のクイック検索の他に、「プロサーチ(Pro Search)」という機能が備わっています。通常モードでは即座に要点をまとめた簡潔な回答を得られる一方、プロサーチでは複数の検索クエリを駆使して関連情報を深く掘り下げ、包括的な回答を導き出します。また、より正確な回答を提供するため、ユーザーに追加の質問(明確化質問)を投げかけることもあります。

例えば、複雑な技術比較や詳細な市場分析についての質問をすると、プロサーチは自動的に数十件の情報源にあたり、レポートのような詳しい回答を提供してくれます。このプロサーチ機能は無料ユーザーでも1日に数件は利用できますが、上限があるため、本格的な活用にはProプランへの加入が必要となります。

検索モードを変更できます。有料プランを契約すれば、1日に300回Pro検索を利用できます。

今すぐ最大6つのAIを比較検証して、最適なモデルを見つけよう!

Perplexityの料金プラン、無料でも利用できる

Perplexityは基本的な機能を無料で利用できるフリーミアムモデルを採用しています。まず無料プランでは、Perplexity独自に調整されたGPT-3.5相当のモデルとウェブ検索機能を組み合わせて、標準的な回答を得ることができます。無料でも検索回数に一定の制限はあるものの、個人利用であれば十分な回数の質問が可能です。無料ユーザーはレスポンス速度や会話の長さにおいて制限がありますが、それでも要点を押さえた迅速な回答と出典付きの情報というPerplexityの強みは十分に体験できます。

| プラン | 月額料金 | 主な特徴 |

| Standard(無料) | 無料 | - 無制限のクイック検索 - 1日5回までのPro検索 - 標準AIモデルへのアクセス |

| Pro | $20/月または$200/年 | - 無制限のクイック検索 - 1日300回以上のPro検索 - 高度なAIモデル(GPT-4, Claude 3など) - ファイルアップロードと画像生成ツール - API利用クレジット(月$5分) |

| Enterprise Pro(法人向け) | $40/月~ | - APIアクセス - カスタマイズ可能なプラン(要問合せ) - 大規模トークン処理能力 |

有料プランの特徴

Proプランは月額20ドル(約3000円)で提供されており、1ユーザーごとに契約できます。このプランではOpenAIのGPT-4やAnthropicのClaudeといった最新の高性能モデルにアクセスできるのが特徴です。DALL-EやStable Diffusionによる画像生成を組み合わせて使うこともできます。

Proプランは応答速度が速く、長文のやり取りも安定して行えます。ファイルアップロード機能も備わり、PDFや画像を読み込んでその内容を質問することもできます。検索回数の上限も大幅に引き上げられ、実質無制限に近い検索が許されています。こうした充実した機能にもかかわらず価格はChatGPT Plus(月額20ドル)と同水準であり、一つの契約で複数モデルや検索機能まで利用できる点でコストパフォーマンスは高いと言えます。

エンタープライズプランの特徴

大規模利用を想定したエンタープライズ向けプラン(Enterprise)も用意されています。Enterpriseでは組織全体でPerplexityを活用するための管理機能やセキュリティ機能が強化されており、社内データとの統合も可能です。料金はカスタム見積もりですが、目安としてEnterprise Pro(小規模企業向け自己導入版)は1ユーザーあたり月40ドル(年契約なら1ユーザー当たり年間400ドル)程度に設定されています。これはProプランの2倍の価格ですが、チーム管理機能や優先サポート、さらにはユーザーあたり500件までのファイルアップロードによる独自ナレッジベース構築といった企業利用に欠かせない機能が含まれています。大企業向けには利用規模に応じた従量課金やプライベートクラウド環境での提供も検討されており、柔軟にプランがカスタマイズされます。

以上のように、Perplexityの料金プランは無料からエンタープライズまで幅広いニーズに対応しています。無料プランでも基本性能は高く、小規模なリサーチや個人利用には十分です。Proプランは月額料金以上の付加価値を生む高度機能が満載で、積極的にAI活用したいビジネスパーソンや研究者に適しています。エンタープライズプランは社内導入による情報共有やセキュリティ確保を求める企業向けで、料金は発生しますが生産性向上によるリターンを考えれば費用対効果は高いでしょう。自社の用途・規模に合わせて、段階的に上位プランを検討できる柔軟さもPerplexityの魅力です。

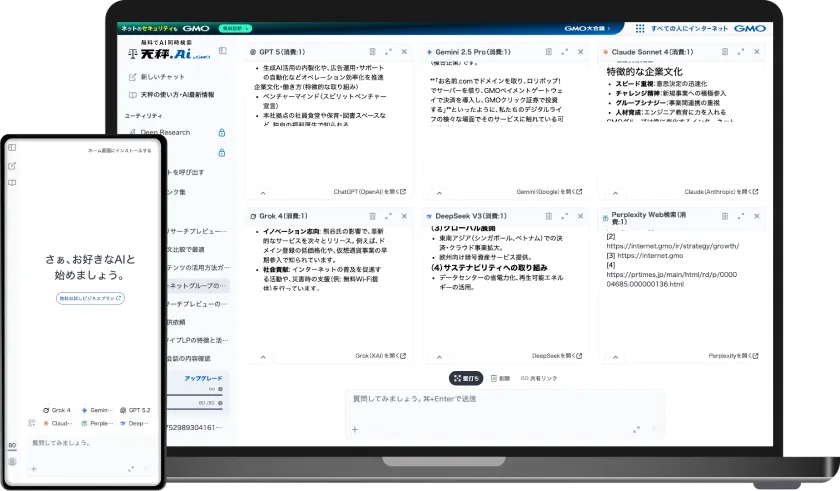

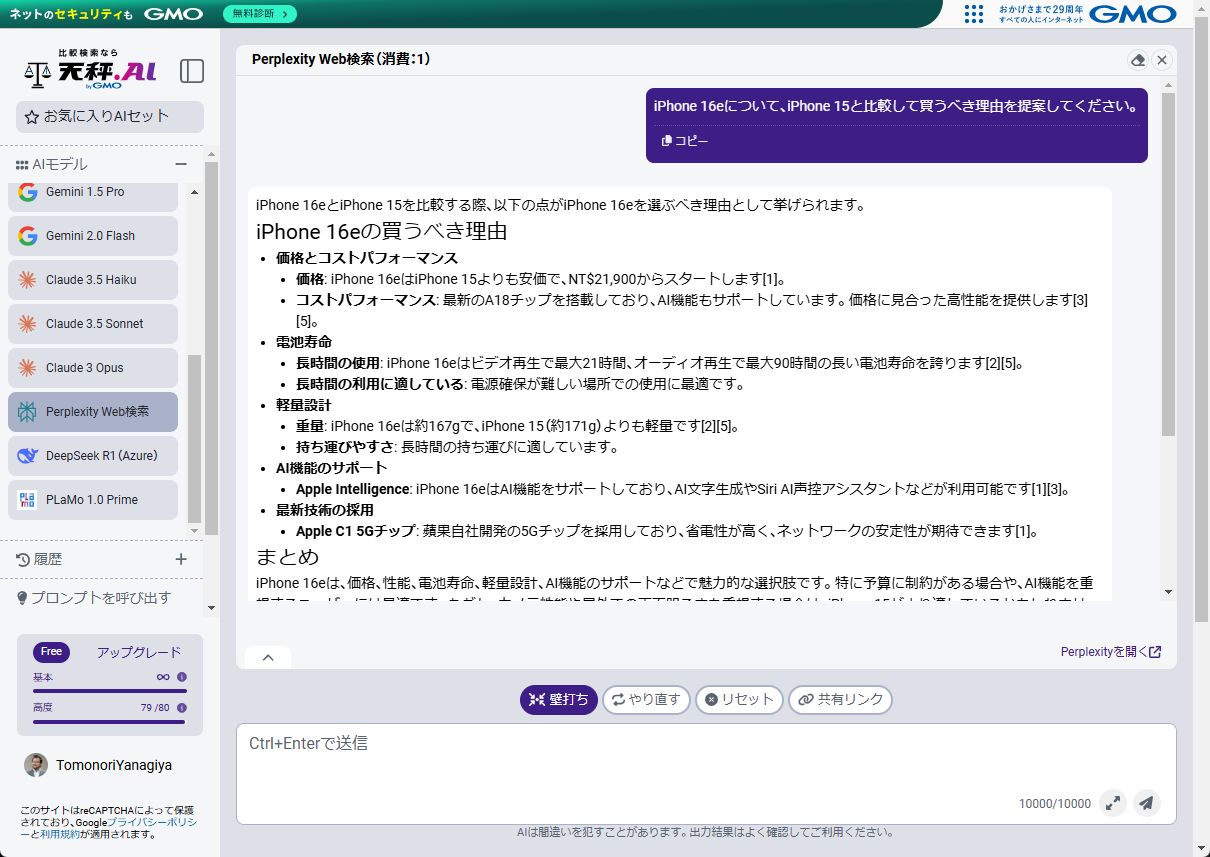

「天秤AI」でPerplexityを無料で使う方法

「天秤AI」でもPerplexityを利用できます。消費クレジットは1なので、無料アカウントでも1日に80回利用できます。もちろん、出典も付きますので、公式サービスとほぼ同じ回答が得られます。さらに「天秤AI」ならChatGPTやGeminiなど、他の生成AIと同時に利用し、出力を比較したり、統合して壁打ちできるのがメリットです。

「天秤AI」でPerplexityを利用できます。

Perplexityを効果的に活用するコツ

Perplexityを最大限活用するためには、いくつかのテクニックや工夫があります。まず重要なのは効果的なプロンプトの作成です。AIに質問する際は、人間に説明するように具体的かつ明確に書くほど望ましい回答が得られます。例えば単に「スマートフォン」とだけ入力するよりも、「2023年に発売されたスマートフォンの主要モデルと特徴を教えて」と聞く方が、AIは意図を正確に理解できます。

Perplexityに限らず生成AI全般に言えることですが、聞きたい内容をできるだけ具体化し、必要なら背景や条件も一緒に伝えることがポイントです。例えば市場分析なら対象地域や期間を、技術的な質問なら前提知識のレベルを付記することで、回答がより自分のニーズに合ったものになります。また、一度で満足いく答えが得られなくても、質問を言い換えたり詳しくしたりして再度尋ねることで徐々に回答の質が向上することも覚えておきましょう。

賢い検索の秘訣!Focusモードを使いこなそう

次に活用したいのが「フォーカスモード(Focus)」です。Perplexityには質問の分野や情報源に応じて検索対象を絞り込む機能が備わっています 。たとえば、画面上部の「Focus(検索のためのソースを設定する)」メニューから、「学術」モードをオンにすれば論文や専門書を中心に検索してくれます。「ソーシャル」をオンにすればディスカッションや意見を元に検索してくれます。目的に合ったモードを選ぶことで、回答の精度や専門性が一段と高まるのです。

「学術」モードをオンにしておけば、論文や研究から研究結果を検索してくれます。

複数の画像生成AIモデルを利用して画像を生成できる

Perplexityは文章検索だけでなく、画像生成もできます。Stable Diffusion XLやFLUX.1、有料版ならDALL-E 3といった画像生成AIが使えます。まず、回答を生成してから、「画像を生成する」をクリックすることで、画像が生成され、右側に表示されます。現状では、正直なところ使い勝手が悪く、狙った画像を自由に作れるわけではありません。

ブログのワンポイントなどに使えそうな画像を生成できます。

手軽にWebページが作れる!Perplexity Pages

2024年から始まった「Perplexity Pages」という機能もとても革新的です。Perplexityの検索結果を編集して、表や画像を入れたウェブページを作成でき、しかもそのページをワンクリックで公開できるのです。

更新してもURLが変わらないので、チームでの情報共有にぴったり。スマホからも編集できるので、外出先でひらめいたアイデアをすぐにメンバーと共有できます。動画も埋め込めるので、プレゼン資料やレポート作りにも重宝しそう。

個人なら旅行ガイドや趣味の紹介記事を作成するのにぴったりです。ブロガーが特定領域に関しての記事を書いたり、研究者がレポートを整理するのもありでしょう。教育者が授業資料やガイドラインを作成し、共有すると言った使い方も考えられます。

短時間に視覚的な要素を取り入れた構造化したウェブページを作成できるので、アイディア次第で活用の幅が広がりそうですね。

検索結果を公開可能なウェブページにすることもできます。

応答を繰り返して求める情報を手に入れよう

欲しい情報を得るためには、回答の深掘りもしてみましょう。Perplexityの回答は簡潔である一方、必要に応じて詳しく尋ねるとしっかり掘り下げた説明を返してくれます。例えば初回回答で満足できなければ「具体的な数字データはありますか?」や「その理由を詳しく教えてください」と追質問してみましょう。AIは直前の会話履歴を考慮して、より詳細で長めの回答を生成してくれます。

また、「結論だけ箇条書きにして」と指示すれば要点を整理した形で答えるなど、出力形式のリクエストにもある程度応えてくれます。社内プレゼン資料のドラフトを作る場合など、箇条書きの概要を作ってもらい、それを肉付けするといった使い方もできます。

ただし過度に細かいフォーマットを指定するとAIの負荷が高まり回答が遅くなったり、破綻したりする場合もあるため、あくまで大まかなスタイル指定に留めるのがコツです。いずれにせよ、Perplexityはユーザーの指示に柔軟に対応する対話型AIですから、積極的に要求を伝えることで自分好みの回答を引き出すことが可能です。

最後に、得られた情報の取捨選択も効果的活用の一環です。Perplexityの回答には複数の情報源が引用されますが、時にはそれらの内容にバラツキがあったり、矛盾するケースがあるかもしれません。そのような場合には提示されたリンク先を開き、自分で一次情報に当たって確認するとよいでしょう。AIがまとめた内容を鵜呑みにするのではなく、参考文献を検証する姿勢を持つことで、より正確で価値あるインサイトが得られるでしょう。

Perplexityの注意点と限界

便利なPerplexityですが、ビジネスで活用する上ではいくつか注意すべき点があります。まずAIの回答精度の課題です。Perplexityは多くの場合正確な情報を提供してくれますが、その答えはあくまでウェブ上の情報に基づくものです。元となった情報源が誤っていたり、偏った内容であった場合、AIの回答もそれに引きずられて不正確になる恐れがあります。

Perplexityは要約の際に重要でない情報を省くことがあり、その結果、ニッチな情報や細部のケースについては回答が抜け落ちたり、簡略化され過ぎる可能性があります。したがって、特に重要な意思決定に関わる調査では、Perplexityの答えだけでなく元情報や他の情報源も参照し、複数の角度から検証することが大切です。

また、AI特有の誤答(幻覚)にも注意が必要です。大規模言語モデルは文脈に合うもっともらしい回答を作り出すのが得意ですが、それが必ずしも真実とは限りません。Perplexityの場合、引用付きで回答するため比較的誤情報は発生しにくいのですが、ゼロにはなりません。引用先の記事内容をAIが誤って解釈し、存在しない結論を導き出してしまう可能性もあります。情報の透明性と引用の適切さは常に保証されているものの、完璧ではないことを念頭に置き、使い手側で補完する意識が求められます。

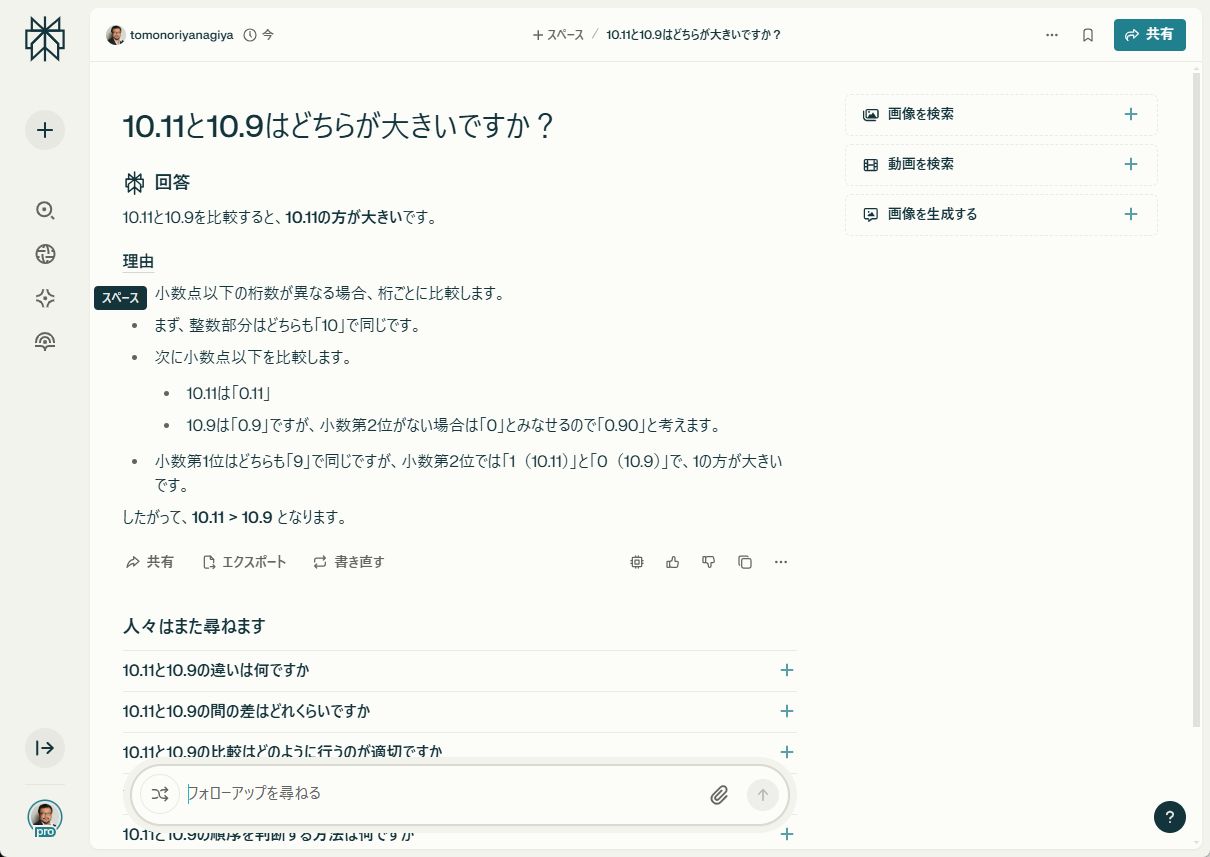

また、Perplexityの回答は基本的に文章ベースであり、リアルタイムの数値演算や高度な専門判断は不得意という欠点もあります。例えば複雑な数式計算や社内の独自データ分析はAIの守備範囲外です(ただしProプランではWolframAlphaとの連携で数式処理を行うことも可能になりつつあります)。

Perplexityに「10.11と10.9はどちらが大きいですか?」と聞くと間違えます。

また、最新情報といってもウェブ上に公開されていない内部情報は取得できません。結果として、人間の専門家の知見や組織内のナレッジを完全に置き換えるものではなく、それらを補完するツールとして位置付けるのが適切です。Perplexityは優秀なリサーチアシスタントですが、最終的な判断や創造的なアイデア出しには人間ならではの洞察が不可欠です。そのバランスを踏まえて活用すれば、リスクを抑えつつ大きな恩恵を得ることができるでしょう。

ライバルの生成AIとの比較

生成AIを用いた情報検索ツールの領域では、PerplexityはChatGPTやGoogle Bardといった強力な競合と肩を並べています。それぞれ特徴が異なるため、ここでは主要な競合との比較を見てみましょう。

ChatGPT(OpenAI)との比較:ChatGPTはOpenAIが開発した対話型AIで、汎用的な会話や文章生成に優れています。ChatGPTは知識のアップデートが定期的に行われ、標準状態では最新のウェブ情報にアクセスしません。一方、Perplexityは常にリアルタイム検索を組み合わせて回答するため、情報の新しさではChatGPTより勝っています。またPerplexityは回答に必ず出典リンクを示しますが、ChatGPTは基本的に出典を提示しないため、情報源の信頼性確認という点でもPerplexityに軍配が上がります。

その代わり、ChatGPTはPerplexityより創造的な文章生成や対話の柔軟性に長けています。例えば物語の執筆やジョーク生成、プログラミングコードのデバッグといったタスクでは、ChatGPTの方が豊かな表現力と問題解決力を発揮するでしょう。

Gemini(Google)との比較:GeminiはGoogleが提供する対話型AIで、最大の特徴はGoogle検索と統合している点です。質問に対してウェブ上の最新情報を参照し回答を生成する点はPerplexityと方向性が似ています。Geminiは画像生成能力も持ち合わせており、回答の中でグラフや図を提示したり、関連画像を検索して表示することが可能です。これはテキストのみのPerplexityにはないマルチメディア対応力と言えます。また、GmailやGoogleドライブと連携し、ユーザーのメールやドキュメントから情報を引き出す機能もGoogleならではの利点です。

Perplexityとの大きな違いは、ソースの明示性と回答の迅速な簡潔さに重きを置く点でしょう。情報の鮮度では両者とも最新ニュースに対応可能ですが、例えばPerplexityは回答中に複数サイトの要点をまとめて提示するのに対し、Geminiは一つの整合した文章を返すスタイルです。用途によってどちらが適しているかは変わりますが、裏付けを取りながら手早く事実確認したいならPerplexity、より創造的なアウトプットや画像も含めたいならGeminiといった住み分けが見えてきます。

Perplexityの今後の展望

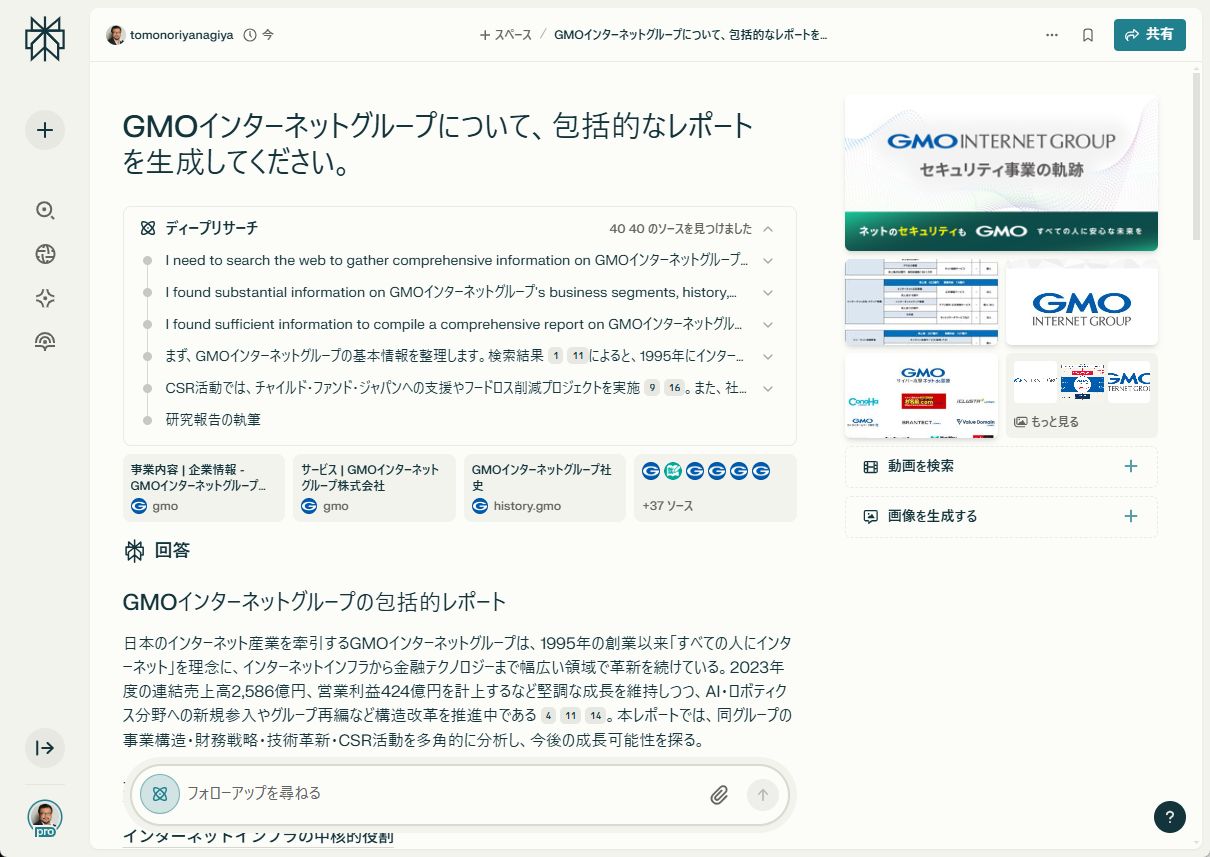

急速に進化を遂げているPerplexityですが、その先にはさらなる革新が見込まれます。注目すべきは、2025年2月に発表された新機能「Deep Research」の展開です。Deep Researchとは、Perplexityが高度なリサーチレポートを自動生成するための機能で、従来は専門家が何日もかけて行う調査をわずか数分で行えます。

例えば、「GMOインターネットグループについて、包括的なレポートを生成してください」と入力したところ、40ものウェブページをチェックし、6000文字ものレポートを生成してくれました。

Perplexityによれば、このDeep Researchモードで生成されたレポートの回答精度は93.9%に達し、OpenAIやGoogleなど他社の高価なエンタープライズ向けAIソリューションを凌駕する水準だといいます。しかもそれを一般消費者向けの価格帯(Proプラン程度)で提供しており、AI業界の常識を覆すコストパフォーマンスを実現しました。現在Deep Researchは一部のユーザーに公開テストされており、今後モバイルアプリ(iOS/Android)やMac向けにも拡大提供される予定です。この動きは「高度なAIリサーチを誰もが手軽に使える時代」を象徴しており、エンタープライズAI市場にも大きなインパクトを与えるでしょう。

2025年2月に新機能「Deep Research」がリリースされました。

数分かかりますが、詳細なレポートを自動生成してくれます。

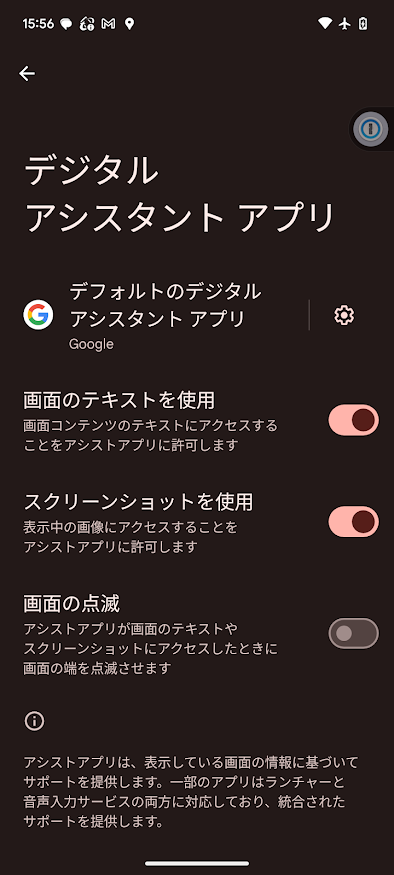

将来的には、Perplexityは単なるQ&Aツールの枠を超え、包括的なAIアシスタントへと進化していくと考えられます。その兆候は既にAndroid版で導入されたPerplexity Assistantに表れています。Assistantは検索エンジンの延長として、ユーザーのスマホ操作を代行する機能を持っています。

例えばユーザーが「近くのレストランを予約して」と頼めば、検索で適切な店を見つけ、予約サイトにアクセスして手続きを進める……といった一連の行動をAIがこなせるようになるのです。現在もタクシー配車アプリを開いたりカレンダーに予定を追加したりといった、マルチステップのタスク実行を試験的に実装しており、まさにデジタル秘書の様相を帯びてきています。

AndroidスマホにPerplexityをインストールし、デジタルアシスタントに設定します。

電源ボタンを長押ししてPerplexity Assistantを起動し、色々な指示ができます。

今後はこのマルチモーダルかつAIエージェント的な能力が強化され、音声対話で業務指示を出せば、必要な情報収集からメール送信まで完了してくれる……といったシームレスな体験が実現するかもしれません。

ビジネスへの影響という観点では、Perplexityの進化は企業の情報戦略を変革する可能性があります。大量の資金調達にも成功しており、2024年末には評価額90億ドルに達する巨額の資金を背景にさらなる開発を加速しています。この資本力と技術力により、これからもより精度の高い独自LLMの開発や、新機能の実装が次々となされるでしょう。

例えば今後予想されるOpenAIのGPT-5やGoogleのGeminiといった次世代モデルも、いち早くPerplexityプラットフォームに統合される可能性があります。そうなれば、ユーザーは複数の最先端AIの利点を単一のインターフェースで享受できるようになります。将来はさらにモデルの選択肢が増え、専門分野に特化したAI(医学特化モデルなど)が組み込まれる展開も考えられます。

一方で、AI技術の高度化に伴う課題も出てくるでしょう。情報の真偽やバイアスの問題、AIに過度に依存することのリスクなどです。しかしPerplexityはそうした課題に対しても、常に人間が検証できる形でAIを提供してきました。今後もそのポリシーを貫く限り、企業が安心して導入できるAIツールの一つとして存在感を増していくはずです。

この記事の監修

柳谷智宣(Yanagiya Tomonori)監修

ITライターとして1998年から活動し、2022年からはAI領域に注力。著書に「柳谷智宣の超ChatGPT時短術」(日経BP)があり、NPO法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を設立してネット詐欺撲滅にも取り組んでいます。第4次AIブームは日本の経済復活の一助になると考え、生成AI技術の活用法を中心に、初級者向けの情報発信を行っています。