AIライター

なぜAIのアイデアは無難なのか?最新研究が解き明かす「新しさの錯覚」

-

-

[]

アイサカ創太(AIsaka Souta)AIライター

こんにちは、相坂ソウタです。AIやテクノロジーの話題を、できるだけ身近に感じてもらえるよう工夫しながら記事を書いています。今は「人とAIが協力してつくる未来」にワクワクしながら執筆中。コーヒーとガジェット巡りが大好きです。

柳谷智宣(Yanagiya Tomonori)監修

ITライターとして1998年から活動し、2022年からはAI領域に注力。著書に「柳谷智宣の超ChatGPT時短術」(日経BP)があり、NPO法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を設立してネット詐欺撲滅にも取り組んでいます。第4次AIブームは日本の経済復活の一助になると考え、生成AI技術の活用法を中心に、初級者向けの情報発信を行っています。

日々の業務でアイデア出しにAIを使うことは、もはや当たり前の行為となりました。「このプロジェクトの案を100個出して」とプロンプトを打ち込めば、数秒で画面が文字で埋め尽くされます。とても便利ですが、違和感を持つこともあります。AIが出してくるアイデアが「どこかで見たようなもの」の焼き直しなのではないか?という疑念です。

そんな中、2026年1月にインド科学大学(IISc)の研究チームが発表した論文「Progressive Ideation using an Agentic AI Framework for Human-AI Co-Creation(人間とAIの共創のためのエージェント型AIフレームワークを用いた段階的アイディエーション)」は、まさにこの「生成AIの限界」を明らかにするとともに、新しい解決策を提示しています。

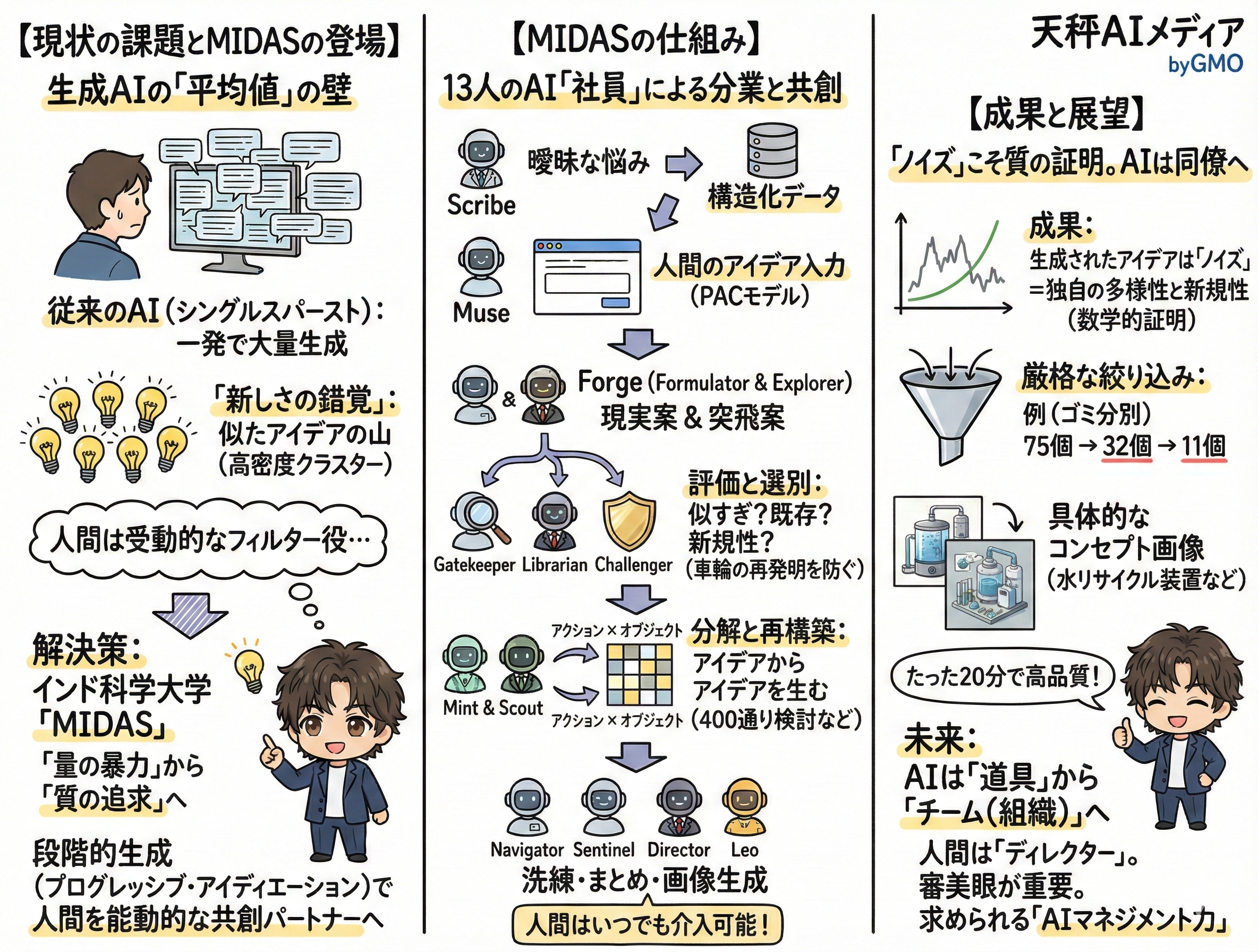

彼らが開発したのは「MIDAS」と呼ばれるシステムです。単なるチャットボットではなく、それぞれ異なる役割を持った13ものAIエージェントが連携して動く、いわば「AIによるデザインチーム」です。僕がこの論文を読んで膝を打ったのは、彼らが「量の暴力」ではなく「質の追求」に舵を切った点です。既存のAIツールが陥りがちな罠を、彼らはどのように回避し、そして人間とAIの共創関係をどう再定義しようとしているのか、詳しく読み解いていきましょう。

- 従来の生成AIの限界: 一度に大量のアイデアを生成する手法は、似通った「無難な回答」ばかりを生み出し、真の新規性に欠ける「新しさの錯覚」を生む

- 13の専門AIエージェントによる協働: MIDASは役割分担されたAIエージェントが段階的に評価・生成を繰り返し、人間を能動的な共創パートナーとして位置づける

- 高い多様性と新規性の実現: 数学的分析により、MIDASが生成したアイデアは既存手法と比べて極めて高い独自性を持つことが実証された

- AIマネジメントの新時代: AIを単なる道具ではなく「同僚」として扱い、批判・分解・再構築のサイクルを回すスキルが求められる

「100個のアイデア」が陥る「新しさの錯覚」という罠

まず、現状の生成AIが抱える問題点について、研究チームは非常に興味深い分析を行っています。彼らは、現在の主流である「シングルスパースト(Single-Spurt)」モデル、つまり一回のプロンプトで大量のアイデアを一気に出させる手法には、根本的な欠陥があると指摘しています。確かに、AIは確率的に「もっともらしい」言葉を繋げるのが得意です。そのため、既存の知識の中央値に近い、無難な回答を生成する傾向があります。論文ではこれを「補間(interpolation)」には長けているが、「外挿(extrapolation)」、つまり既存の枠を飛び越えることは苦手であると表現しています。

結果として何が起こるかというと、AIが生成した大量のアイデアは、意味論的に非常に似通った「高密度のクラスター」を形成してしまいます。人間が見ると一見たくさんの選択肢があるように見えますが、実はそれは「新しさの錯覚」に過ぎません。たとえば、「ゴミ分別のための製品」という課題に対してAIにアイデアを出させると、ほとんどが「自動分別ゴミ箱」の些細なバリエーションになってしまうような現象です。これは、僕たちが普段感じている「AIの限界」の正体を、データとして可視化したものと言えるでしょう。

さらに問題なのは、このプロセスにおいて人間が受動的なフィルター役に追いやられてしまうことです。AIが吐き出した大量の「そこそこのアイデア」の中から、使えるものを必死に探すだけの作業。これでは、人間の創造性は発揮されません。研究チームはこの現状を憂慮し、「人間を単なるプロンプターから、能動的な共創パートナーへ」引き上げることを目指しました。そこで彼らが提案したのが、一度に大量生成するのではなく、段階的かつ継続的に評価と生成を繰り返す「プログレッシブ・アイディエーション(Progressive Ideation)」という概念です。

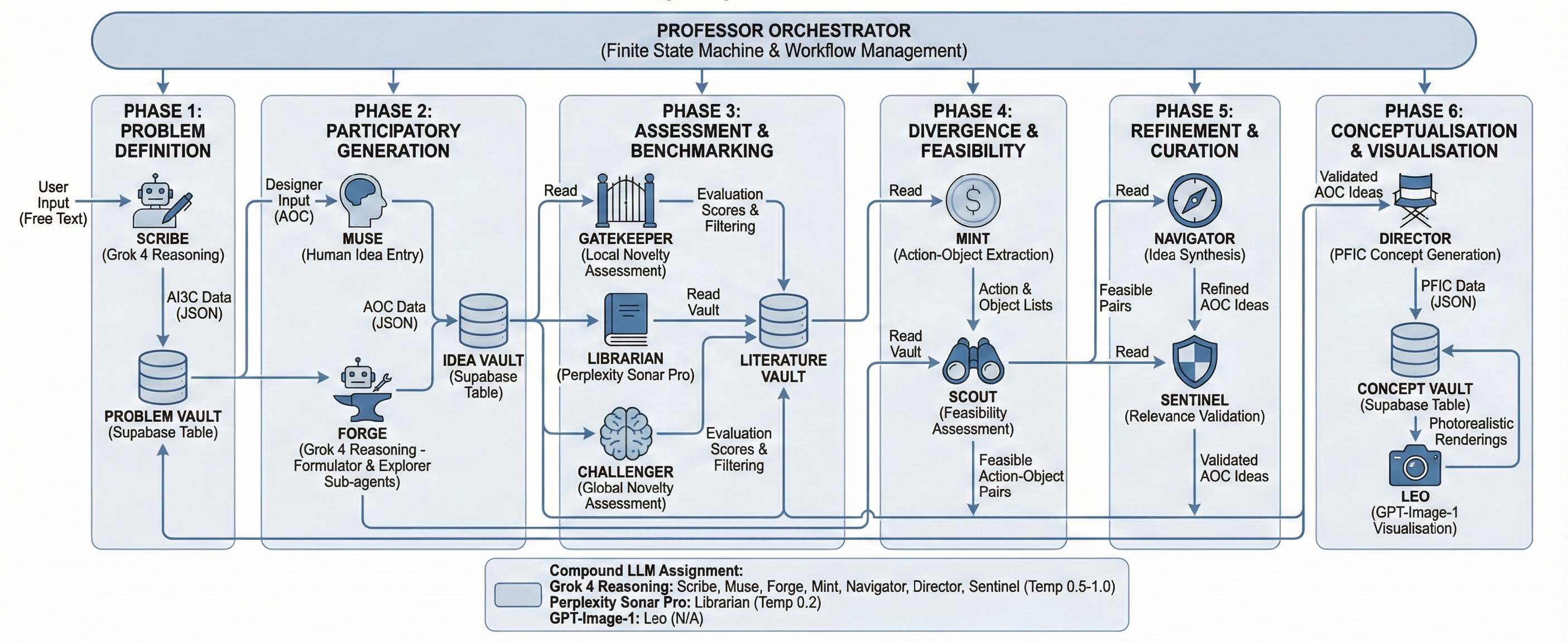

13の専門AIエージェントが6つのフェーズに分かれて連携し、人間のデザイナーと協働するMIDASの全体像

13人の専門家集団「MIDAS」の驚くべき分業体制

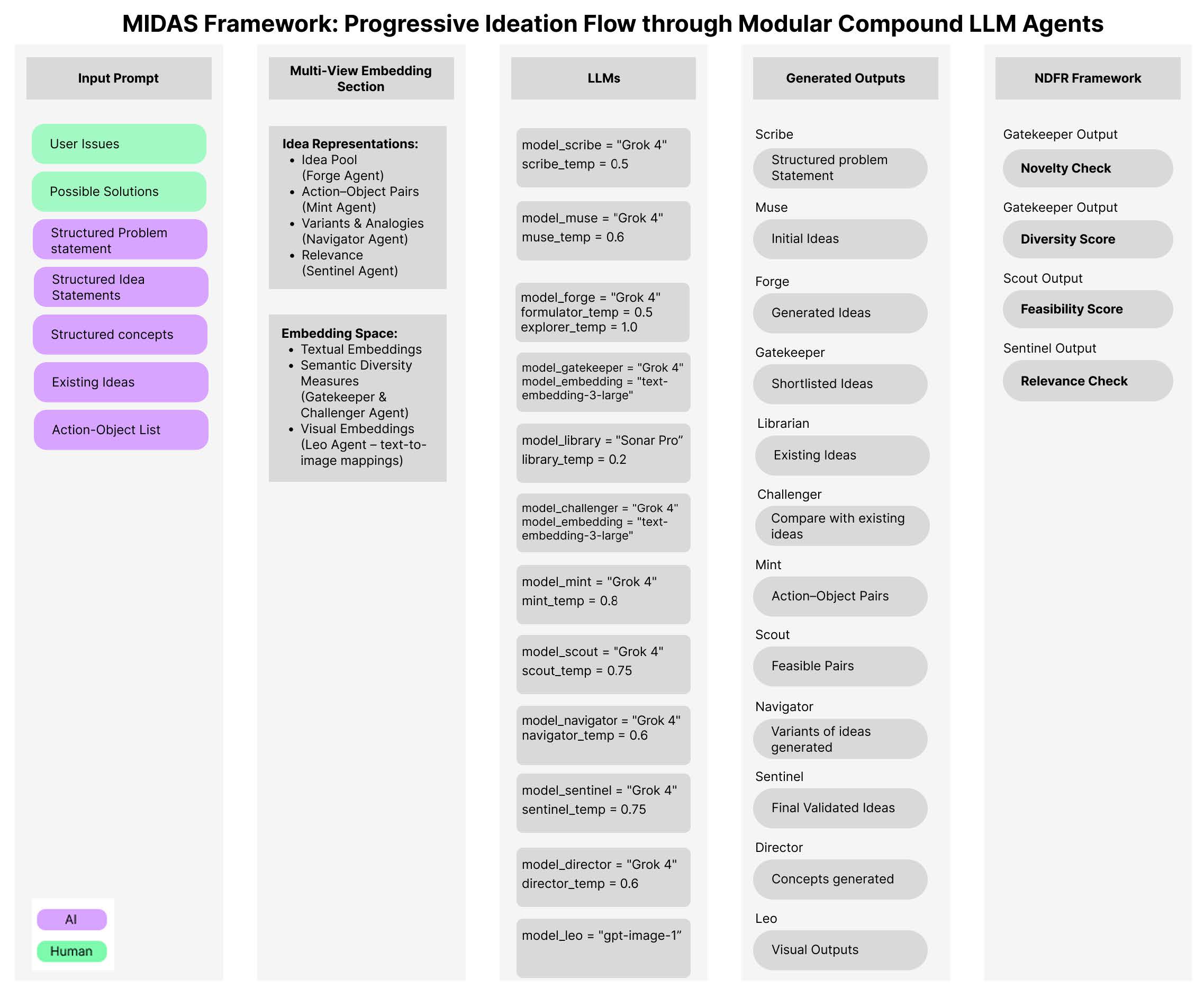

この「段階的な生成」を実現するために構築されたのが、MIDASのマルチエージェント・アーキテクチャです。ここには13の異なる役割を持つエージェントが存在し、それぞれが特定のタスクに特化したLLMによって駆動されています。面白いのは、これらが単一のモデルではなく、「適材適所」で異なるモデルや設定を使っている点です。例えば、論理的な推論が必要なエージェントには「Grok 4 Reasoning」を使い、外部情報の検索には「Perplexity Sonar Pro」、画像の生成には「GPT-Image-1」といった具合に使い分けています。

プロセスの最初は「Scribe」というエージェントが担当します。これは、ユーザーが入力した曖昧な悩みや課題を、AIが処理しやすい構造化されたデータ(AI3C形式)に変換する役割です。例えば「高齢者が椅子から立ち上がるのが大変だ」という入力を、「活動:座る・立つの移行支援」「制約:安全性、家庭環境への適合」といった具合に整理します。

次に登場するのが、僕がこのシステムで最も重要だと感じる「Muse」というエージェントです。これは人間のデザイナーが自分のアイデアを入力するための窓口です。従来のツールでは、AIが一方的にアイデアを出してきましたが、MIDASでは人間が最初にアイデアの種を蒔くことができます。これが「PAC(参加型、能動的、協調的)」モデルの中核をなしています。人間のアイデアもAIのアイデアも、同じ土俵(Idea Vault)に乗せられ、区別なく評価されるのです。

アイデアの生成を担当する「Forge」エージェントも工夫されています。ここには、現実的な案を出す「Formulator(考案者)」と、突飛な案を出す「Explorer(探検家)」という2つのサブエージェントがいます。特にExplorerは、AIの創造性のパラメータである「温度(Temperature)」を高く設定し、あえてリスクのある、常識外れのアイデアを出力するように調整されています。こうして集まったアイデアの原石は、次のフェーズで厳しい選別の目に晒されることになります。

従来のAI(左)とMIDAS(右)のアイデア分布比較。左は似たアイデアが固まっているが、右は分散しており多様性が高いことがわかる

「アイデアからアイデアを生む」再構築と冷徹な評価システム

MIDASの真骨頂は、アイデアを出した後のプロセスにあります。単に出して終わりではなく、それを評価し、分解し、再構築するのです。まず「Gatekeeper」エージェントが、アイデア同士が似すぎていないか(ローカルな新規性)をチェックし、似通ったものを容赦なく切り捨てます。続いて「Librarian」エージェントがウェブ検索を行い、そのアイデアが既に世の中に存在しないか(特許や既存製品)を調査します。そして「Challenger」エージェントが、既存の解決策と比較してグローバルな新規性があるかを判定します。つまり、「車輪の再発明」を防ぐ仕組みが組み込まれているのです。

さらに興味深いのが「Mint」と「Scout」というエージェントの連携です。「Mint」は、生き残った優秀なアイデアを「アクション(動作)」と「オブジェクト(モノ)」という要素に分解します。そして「Scout」が、それらの要素を総当たりで組み合わせ(例えば20のアクションと20のオブジェクトがあれば400通り)、技術的に実現可能かどうかを採点するのです。これは「アイデアからアイデアを生む」というアプローチで、人間が一人で行うには認知的負荷が高すぎる作業をAIが肩代わりしている好例です。

最後に「Navigator」と「Sentinel」がアイデアを洗練させ、最終的に「Director」がコンセプトとしてまとめ上げ、「Leo」がフォトリアルなレンダリング画像を生成します。この一連の流れにおいて、人間のデザイナーはいつでも介入し、アイデアを追加したり、不要なものを削除したりすることができます。実験では、6人の学生がこのシステムを使用し、わずか20分程度で質の高いコンセプトを創出できたと報告されています。

MIDASの技術的な実装フローチャート。各エージェントで使用されるLLMの種類やパラメータ設定が詳細に示されている

「ノイズ」こそが質の証明。数値が示すMIDASの実力

では、この複雑なシステムは実際にどれほどの成果を上げたのでしょうか。論文では、6つの異なる設計課題(ゴミの分別、靴の消毒、食器洗い、行列待ちの快適化、高齢者の鳥の餌やり、傘の乾燥)を用いて検証を行っています。その結果は驚くべきものでした。

まず、生成されたアイデアの「質」です。従来のAIが生成したアイデアは意味論的空間で密なクラスターを作っていましたが、MIDASが生成した最終的なアイデア群は、DBSCANというクラスタリング・アルゴリズムで分析した結果、すべて「ノイズ(Noise)」として分類されました。ここで言う「ノイズ」とは悪い意味ではありません。どのアイデアも他のアイデアと似ておらず、独自のポジションを確立している、つまり「極めて高い多様性と新規性を持っている」ということを数学的に証明しているのです。

また、選別の厳しさも数字に表れています。例えば「ゴミ分別」の課題では、AI(Forge)が最初に75個のアイデアを出しましたが、Gatekeeperの選別で32個に減り、既存技術との比較(Librarian/Challenger)を経て11個まで絞り込まれました。

一方で、Scoutによる要素の再構成では400個の組み合わせ検討が行われています。このように、広げるべきところは広げ、絞るべきところは絞るという「発散と収束」のプロセスが、AIエージェントによって高速かつ自律的に行われているのです。

最終的に出力されたレンダリング画像を見ても、その具体性は目を見張るものがあります。「生体模倣技術を用いた水のリサイクル装置」や「遠心力を利用した傘の水切り機」など、単なる言葉遊びではない、物理的な構造や機能を伴ったプロダクト提案がなされています。これらは、人間がたった20分でゼロから考え出すのは困難なレベルのものです。

MIDASの最終出力として生成された製品コンセプトのレンダリング画像

AIは「道具」から「同僚」へ進化する

MIDASの研究は、生成AI活用の未来が「チャットボットとの対話」という単純な形には留まらないということを示しています。13のエージェントがそれぞれの専門性を活かして連携するこのシステムは、まさに「組織」そのものです。そこでは、人間は孤独なクリエイターではなく、有能なスタッフを指揮するディレクターのような立ち位置になります。

特に印象的だったのは、このシステムが人間のアイデアを排除せず、むしろ「最初の種」として重要視している点です。AIがどんなに進化しても、課題の文脈を理解し、何が価値ある解決策かを判断する「審美眼」や「当事者意識」は、人間に残された最後の聖域かもしれません。MIDASは、その聖域を守りつつ、人間の認知限界を拡張してくれる頼もしい「同僚」と言えるでしょう。

もちろん、これはまだ研究段階のシステムであり、誰でもすぐに使えるわけではありません。しかし、論文で示された「NDFR(新規性、多様性、実現可能性、関連性)」という評価基準や、段階的な生成プロセスという考え方は、私たちが今すぐAIを使う際にも大いに参考になります。プロンプトを一回打って満足するのではなく、AIに出させた案を批判させ、分解させ、再構築させる。そんな「AIマネジメント力」こそが、これからの私たちに求められるスキルなのかもしれません。AIという名の13人の部下を使いこなす準備、あなたはできていますか?