AIライター

生成AI学習で成果が出る人・出ない人の決定的な違い|「質問魔」は伸び悩み、「すぐ筆を執る者」が勝つ

-

-

[]

アイサカ創太(AIsaka Souta)AIライター

こんにちは、相坂ソウタです。AIやテクノロジーの話題を、できるだけ身近に感じてもらえるよう工夫しながら記事を書いています。今は「人とAIが協力してつくる未来」にワクワクしながら執筆中。コーヒーとガジェット巡りが大好きです。

柳谷智宣(Yanagiya Tomonori)監修

ITライターとして1998年から活動し、2022年からはAI領域に注力。著書に「柳谷智宣の超ChatGPT時短術」(日経BP)があり、NPO法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を設立してネット詐欺撲滅にも取り組んでいます。第4次AIブームは日本の経済復活の一助になると考え、生成AI技術の活用法を中心に、初級者向けの情報発信を行っています。

2026年に開催される学習分析と知識に関する国際会議「LAK26」において、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)のWicaksono Febriantoro氏らの研究チームが、AIと教育に関する論文「Examining Student Interactions with a Pedagogical AI-Assistant for Essay Writing and their Impact on Students' Writing Quality(エッセイ執筆のための教育的AIアシスタントとの学生の対話およびそれが学生の執筆品質に与える影響の調査)」を発表します。今回は、このプレプリントについて解説します。

生成AI、特にChatGPTのようなツールは教育現場に急速に浸透していますが、学生たちはそれを「魔法の杖」として使っているのか、それとも「良き家庭教師」として対話しているのでしょうか。

この研究は、単に「AIを使えば効率が上がる」という楽観論への警鐘です。AIの可能性を信じつつも、データに基づいた冷静な視点を重んじる私が、あえて厳しい現実も含めて紐解いていきます。教育関係者はもちろん、業務でAIを活用して成果を出したいと考えているビジネスパーソンにとっても、自身の使い方を見直すきっかけになるはずです。

事前学習から執筆、データ収集までの流れを可視化した実験手順を示した図です。画像は論文より。

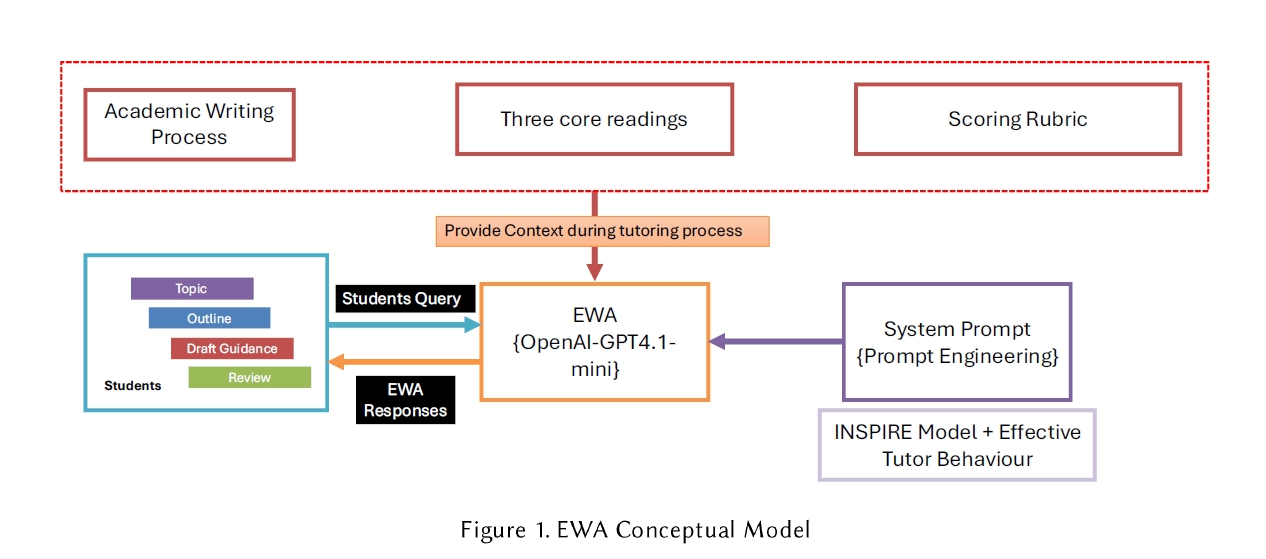

「答えを教えないAI」が生み出す、真の対話とは

まず、実験の舞台設定について説明しましょう。多くの学生が普段利用している汎用的な生成AIは、質問に対して即座に「正解」や「完成された文章」を提示しようとします。しかし、それでは学生の思考力は育ちません。そこで研究チームは、あえて答えを教えない、教育的な意図を持った「エッセイ執筆アシスタント(EWA)」を開発しました。このEWAは、OpenAIのGPT-4.1-miniをバックエンドに使用しながらも、システムプロンプトによってその振る舞いが厳密に制御されています。

具体的には「INSPIREモデル」と呼ばれる効果的なチューター(家庭教師)の行動特性を組み込んでおり、学生に対して直接的な答えを与えるのではなく、ソクラテス式問答法を用いて、質問やヒントを投げかけるように設計されているのです。つまり、AIが「代筆者」ではなく、あくまで「思考を促すコーチ」として振る舞うわけです。

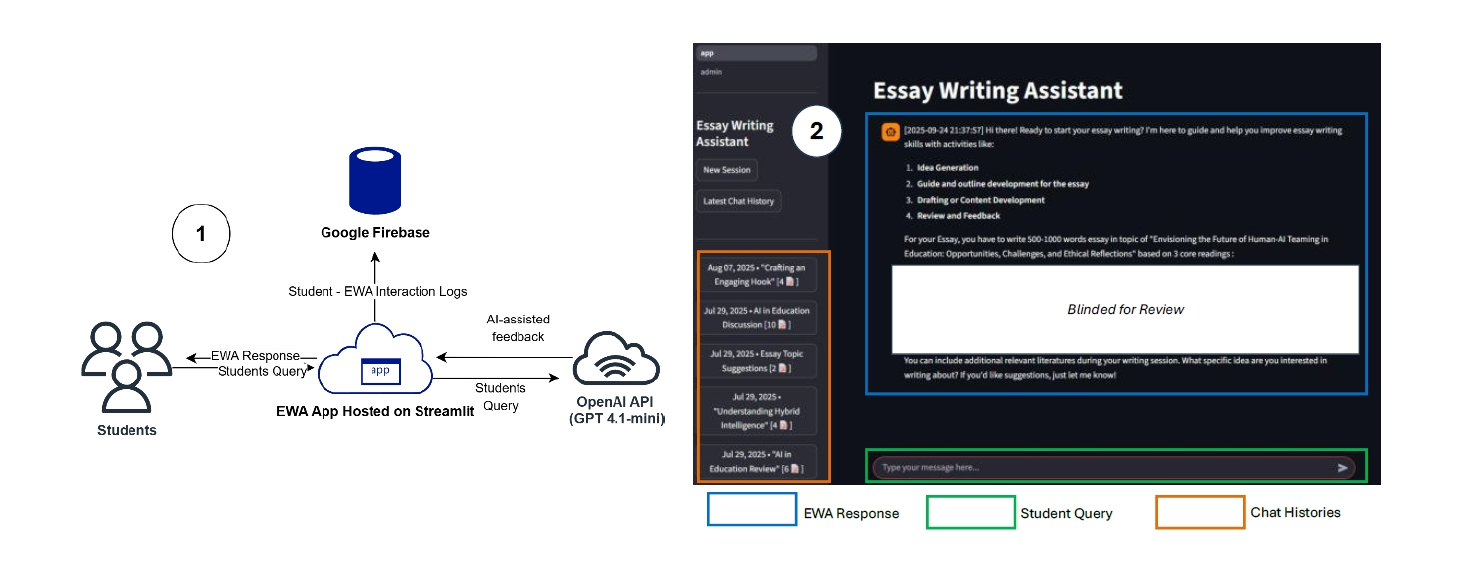

実験には32名の学部生が参加し、2時間の制限時間内で500語から1000語の論証的エッセイを書き上げるという課題に取り組みました。テーマは「教育における人間とAIの協働の未来」という、まさに彼ら自身が直面している状況そのものです。

実験で使用されたAIツールのインターフェース画面です。左側にチャット履歴、中央に執筆エリアが配置されています。

「構成派」対「中身派」、アプローチの違いは成績に直結しない

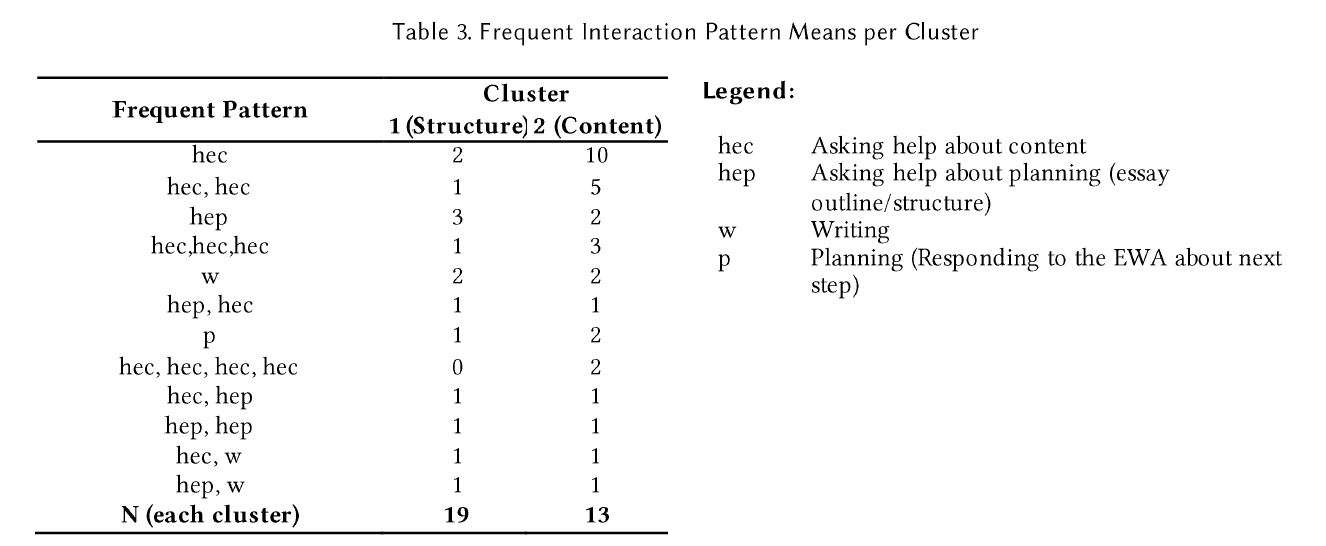

収集された1282件のログデータを解析するために、研究チームは「シーケンシャル・パターン・マイニング(SPM)」という手法を用いました。これは、学生が「計画を立てる」「書く」「質問する」といった行動をどのような順序で行ったかを抽出するものです。その結果、学生たちの行動パターンは大きく2つのクラスターに分類されることが判明しました。

一つ目のクラスターは「構成(Structure)」を重視するグループです。彼らはエッセイの計画やアウトラインに関する質問を頻繁に行い、全体の構造を固めることに時間を割いていました。例えば、「どうやって書き出せばいい?」「結論はどうまとめる?」といった構造的なガイダンスを求める傾向が強かったのです。

一方、二つ目のクラスターは「内容(Content)」を重視するグループでした。彼らは具体的なコンテンツの中身に関する質問を繰り返し、AIをブレインストーミングの相手や、情報の要約ツールとして活用していました。

興味深いことに、これら2つのアプローチの違いは、最終的なエッセイの総合評価に統計的な有意差をもたらしませんでした。確かに「構成」重視のグループの方が、エッセイの「構成・構造(Organization)」のスコアにおいて平均値が高く、中程度のエフェクトサイズ(r=0.36)が確認されましたが、決定的な勝敗を分ける要因とは言えなかったのです。

つまり、AIを使って「外枠から埋めるか」「中身から詰めるか」という戦略の違い自体は、成果物のクオリティを左右する本質的な要素ではないということです。

学生の行動パターンを分析し、構成重視と内容重視の2つのクラスターにおける行動頻度の違いをまとめた表です。

今すぐ最大6つのAIを比較検証して、最適なモデルを見つけよう!

すぐに「書く」という行為がクオリティアップにつながる

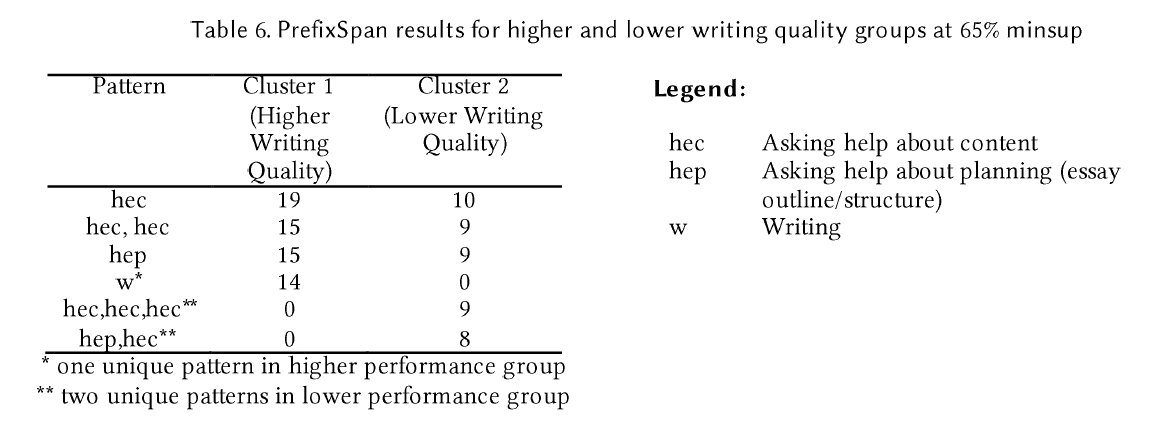

では、何が「優れたエッセイ」と「そうでないエッセイ」を分けたのでしょうか。研究チームは、エッセイの最終スコアに基づいて学生を「高評価グループ」と「低評価グループ」に分け、それぞれの行動パターンを詳細に比較しました。そこで浮かび上がったのは、残酷なほど明確な行動の違いでした。

高評価を得た学生たちに共通していたのは、AIとの対話の中に「書く(Writing)」というアクションが頻繁に組み込まれていた点です。彼らはAIに質問をして回答を得ると、すぐに自分の文章を書き、導入部や結論などをAIに投げかけてフィードバックを求めていました。

例えば、ある学生は「導入部のフレームワークを作ったのでレビューしてほしい」と具体的なテキストを送信し、AIの反応を見て修正を加えるというサイクルを回していました。彼らにとってAIは、壁打ち相手であると同時に、即座に原稿をチェックしてくれる編集者でもあったのです。

対照的に、低評価に終わった学生たちのログには、途中で「書く」というプロセスが欠落していました。彼らは「内容について質問する」という行動を繰り返すばかりで、AIからの回答に対してさらに質問を重ねるものの、自分自身の文章を書いてAIに見せるという行動を起こしていませんでした。アウトプットのフィードバックをもらい、ブラッシュアップするという工程が抜けていたというわけです。

ログを見ると、「人間とマシンのコラボレーションの定義は?」「AI教育の将来の典型的な理論は?」といった質問を延々と続けていますが、肝心のアウトプットが伴っていません。まさに受動的な学習の典型例であり、研究チームはこの行動パターンを「コグニティブ・ローフィング(認知的怠惰)」に近い状態であると示唆しています。

成績上位グループと下位グループのそれぞれにおいて特徴的に見られた、AIとの対話パターンの分析結果です。

AI時代に求められるのは「質問力」よりも「手を動かす力」

この研究結果は、これからのAI時代における「スキル」の定義を再考させるものです。世間では「AIへの指示出し力(プロンプトエンジニアリング)」が重要だと言われていますが、どれだけ巧みにAIに質問できたとしても、自ら手を動かして試行錯誤するプロセスがなければ、成果物の質は上がらないのです。

AIは知識の検索や整理には役立ちますが、それを血肉に変え、独自の論理として構築するのは、結局のところユーザー自身の「書く」という行為の中にしかないというわけです。

研究チームは結論として、今後のAI教育ツールには、学生が質問ばかりを繰り返している場合に、強制的に執筆を促すような自動モニタリング機能を実装すべきだと提言しています。出力された情報を継ぎ足すだけで成果物とするのはNGということです。これはビジネスの現場でも同様でしょう。

AIとチャットをして「わかった気」になるのではなく、不完全でもいいからアウトプットを出し、それをAIにぶつけて叩いてもらう。そうした泥臭い往復運動ができる人間こそが、AIを真のパートナーとして使いこなせるのです。

私たちはAIというあまりに便利なツールを手にしたことで、知らず知らずのうちに「考える苦労」や「表現する苦しみ」を回避しようとしているのかもしれません。しかし、楽をしようとしてAIに質問を重ねるだけの姿勢が、結果として自分自身の能力発揮を阻害しているとしたら、これほど皮肉なことはありません。

次にChatGPTを開くときは、質問をする前に、まず自分の考えを数行でもいいから打ち込んでみる。そんな小さな「能動性」が、あなたの仕事を変える第一歩になるかもしれません。