[]

アイサカ創太(AIsaka Souta)AIライター

こんにちは、相坂ソウタです。AIやテクノロジーの話題を、できるだけ身近に感じてもらえるよう工夫しながら記事を書いています。今は「人とAIが協力してつくる未来」にワクワクしながら執筆中。コーヒーとガジェット巡りが大好きです。

大規模言語モデル(LLM)の登場以来、AIから望む回答を引き出す技術である「プロンプトエンジニアリング」の重要性は増すばかりです。AIの未来を信じる一人のライターとして、人間がこの新しいツールにどう適応し、能力を拡張していくのか、そのメカニズムには強い関心があります。同じAIモデルを使っているのに、なぜ人によってアウトプットの質に大きな差が生まれるのでしょうか。優れたプロンプトエンジニアは、単に経験則を知っているだけなのでしょうか。

この謎に神経科学の観点から迫った先駆的な研究が発表されました。サウジアラビアのキングサウード大学に所属するHend S. Al-Khalifa氏らの研究チームは、2025年8月22日に「The Prompting Brain」と題した論文を発表。fMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いて、プロンプトエンジニアリングの専門家と中級者の脳活動の違いを調査しました。これは、AIとの対話能力を神経生物学的なレベルで分析した、世界初の試みと言えるでしょう。

専門家を定義する新指標「PELS」と、安静時の脳を比較する実験デザイン

この研究では、まず「プロンプトエンジニアリングの専門家とは何か」を定義するための新しい尺度を開発しました。プロンプトエンジニアリングは新しい分野であり、確立された評価基準が存在しなかったため、このステップは不可欠でした。研究チームは、関連文献のレビューと、2年以上の経験を持つ専門家との協議に基づき、「Prompt Engineering Literacy Scale(PELS:プロンプトエンジニアリングリテラシー尺度)」を作成しました。

この尺度は、個人の能力を4つの主要な側面から評価するように設計されています。第一に、プロンプトの構成と明確さ。第二に、Few-ShotやChain-of-Thought(思考の連鎖)などを含む高度なプロンプト技術の知識。第三に、AIの応答品質を評価し改善する方法である検証と最適化。そして第四に、プロンプト作成における倫理的・文化的な配慮です。

PELS(プロンプトエンジニアリングリテラシー尺度)による専門家と中級者の分類

全10問、5段階評価で最大50点のこのテストを実施し、研究チームは参加者22名(18歳から45歳)を2つのグループに分類しました。具体的には、設定された閾値である37点を超えるスコアを獲得した12名を「専門家」グループ、37点以下だった10名を「中級者」グループとしています。専門家グループの平均スコアは40.9点、中級者グループは32.2点でした。

この基準設定の厳密さ(内的整合性を示すクロンバックのアルファ係数は0.90と高い信頼性を示しました)が、研究の客観性を担保しています。次に、実験の方法論ですが、研究チームは「安静時fMRI」を採用しました。これは、参加者が特定のタスクを行っている最中ではなく、リラックスして安静にしている状態の脳活動をスキャンする手法です。

なぜタスク中ではないのか。安静時の脳活動は、その人の脳が持つ基本的なネットワーク構造や機能的な結合の強さを反映すると考えられているからです。つまり、専門家はプロンプトを扱っていない状態であっても、中級者とは異なる脳の「準備状態」にあるのではないか、という仮説を検証しようとしたのです。研究チームは得られたfMRIデータを高度な手法で解析し、グループ間の違いを明らかにしようと試みました。

今すぐ最大6つのAIを比較検証して、最適なモデルを見つけよう!

専門家の脳に見られる「安定した」ネットワーク活動と「効率的な」情報処理

独立成分分析(ICA)を用いた分析の結果、専門家グループと中級者グループの間で、脳ネットワークの活動動態に明確な違いが見られました。特に注目すべきは、低周波パワー(LF、例えば0.01~0.08Hz)と高周波パワー(HF、例えば0.1Hz以上)の比率(LF/HF比)です。この比率は、脳ネットワーク内の同期の強さや安定性を示す指標と考えられています。

LF/HF比が高いほど、より組織化され、安定した神経活動が行われていることを示唆します。分析の結果、3つの主要な認知ネットワークにおいて、専門家グループの方がこの比率が顕著に高いことが判明しました。具体的には、腹側視覚ネットワーク(VVN)では、中級者が36.7であったのに対し、専門家は63.0という高い数値を示しています。

また、後部デフォルトモードネットワーク(pDMN)では、中級者33.2に対し専門家44.4、左外側頭頂ネットワーク(LLPN)では、中級者36.7に対し専門家53.3という結果でした。デフォルトモードネットワーク(pDMNやLLPNを含む)は、内的な思考や意味の統合に関与するとされており、意味処理やエピソード記憶の検索にも関連します。

これらのネットワークにおいて専門家のLF/HF比が高いということは、プロンプトエンジニアリングの専門知識が、単なる知識の蓄積ではなく、脳の基本的な活動パターンの変化、すなわち、より安定し統合されたネットワーク動態として現れている可能性を示唆しています。専門家の脳は、根本的に異なっているのかもしれません。

さらに、研究チームはfALFF(低周波変動の分数振幅)という指標も分析しました。fALFFは、安静時における自発的な脳活動の振幅の大きさを測定するものです。興味深いことに、専門家グループは、複数の脳ネットワーク成分において、一貫して中級者グループよりも低いfALFF値を示しました。具体的な数値を見てみましょう。

例えば、空間的注意などに関わる成分18では、中級者が0.852であったのに対し、専門家は0.534でした。また、認知制御ネットワークに関与する成分20でも、中級者0.752に対し専門家0.548という結果です。fALFF値が低いということは、自発的な神経活動の変動が抑制されている状態を意味します。

これは神経科学の文脈では、「ノイズ」が少なく、より効率的な神経処理が行われている状態であると解釈されることが多いのです。つまり、専門家の脳は、安静時においても無駄なエネルギー消費を抑え、洗練された状態にあると言えるでしょう。効率的な情報処理が、高度なプロンプト生成の基盤となっているようです。

言語野と前頭前野の接続強化が、高度なプロンプト生成を支える

ネットワーク全体の動態の違いに加え、シード・トゥ・ボクセル結合分析によって、特定の脳領域間の機能的結合(離れた脳領域が同期して活動する度合い)にも明確な差異が確認されました。専門家グループでは、特に2つの重要な領域において、機能的結合が有意に増加していたのです。この事実は、専門家の情報処理方法を理解する鍵となります。

一つ目は「左中側頭回(MTG)」です(p値<0.03)。この領域は、言語処理、意味記憶、そして多様な情報を統合するためのハブとして機能することが知られています。プロンプトエンジニアリングにおいては、AIに意図を正確に伝えるために、適切な単語を選択し、文脈に合わせて言語表現を操作する能力が不可欠です。

専門家における左MTGの結合強化は、こうした洗練された言語アクセス能力や意味処理能力を神経レベルで支えていると考えられます。AIがどのように言葉を解釈するかを深く理解し、それに応じて最適な表現を紡ぎ出す。その根底には、この領域の活発な連携があるのかもしれませんね。専門家は、言葉を精密なツールとして使いこなしているのです。

二つ目は「左前頭極(FP)」です(p値<0.05)。前頭極は、前頭前野の最も前方に位置し、計画立案、目標指向的な行動、抽象的な推論、そしてメタ認知(自分自身の認知活動を客観的に捉える能力)といった、人間が行う最も高次な認知機能に関与する領域です。プロンプトエンジニアリングは、単に思いついた言葉を入力する作業ではありません。

最終的な目標を設定し、AIの応答を予測し、期待通りの結果が得られなければ戦略を修正し、反復的にプロンプトを洗練させていくという、複雑なプロセスを伴います。専門家における左前頭極の結合強化は、こうした高度な戦略的計画能力や認知制御能力を反映していると解釈できます。彼らは、より上位の視点からプロセス全体を管理し、最適化する能力に長けているのです。

視覚ネットワークの意外な関与と、より直感的なAIインターフェースへの示唆

今回の研究結果の中で、一見すると直感に反するように思えるのが、視覚ネットワーク(VVN)の関与です。プロンプトエンジニアリングは本質的に言語的なタスクであるにもかかわらず、なぜ視覚処理に関わる領域の活動(LF/HF比)が専門家で高まっていたのでしょうか。研究チームは、この点について興味深い考察を提示しています。それは、視覚的なメンタルイメージやメンタルモデルの構築との関連です。

専門家は、プロンプトを作成する際に、AIがどのような応答を返すかをシミュレーションしたり、プロンプトと出力の関係性を頭の中で視覚的に思い描いたりしている可能性があります。抽象的な言語構造や論理フローを、あたかも空間的に配置するかのように処理するために、視覚処理領域を動員しているのかもしれません。これは、プログラミングの専門家がコードを理解する際の研究結果とも一致するものです。

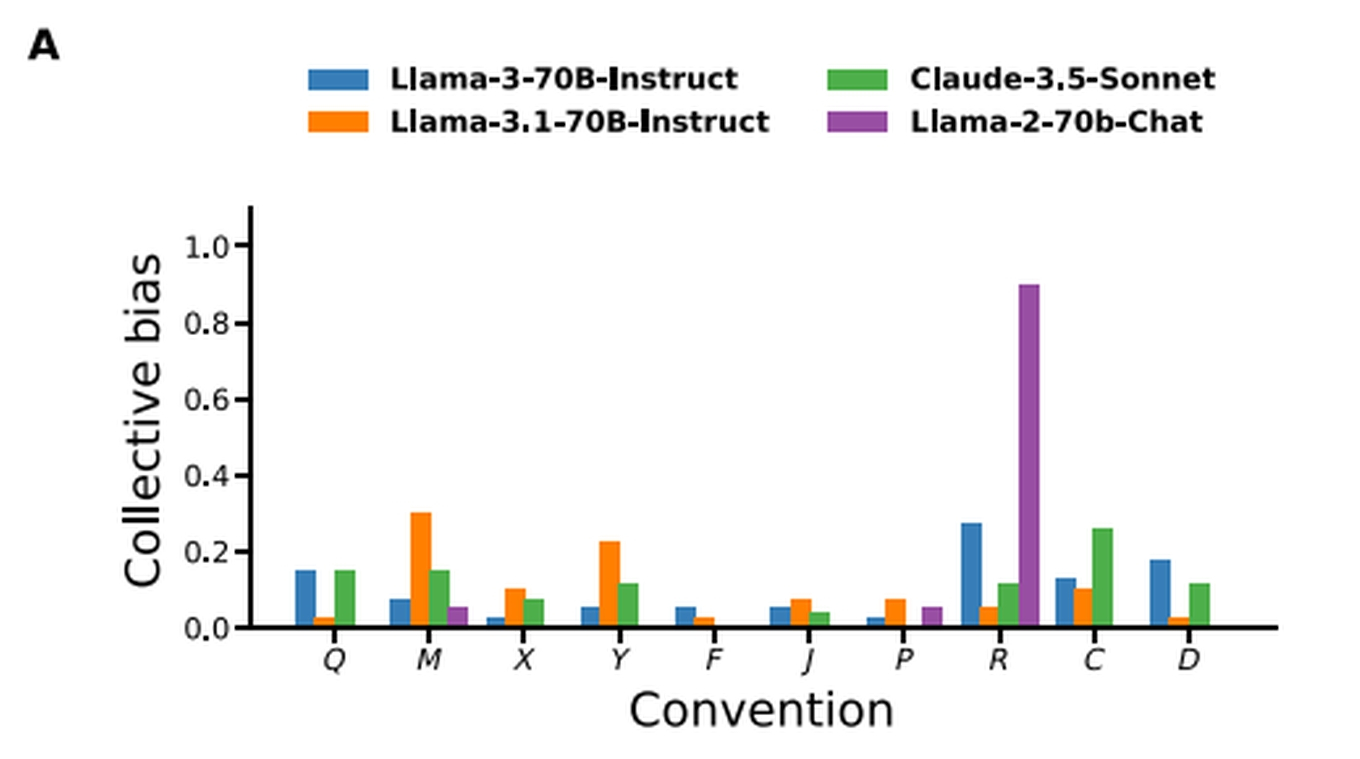

異なるAIモデルにおける集団的バイアスの比較

この発見は、自然言語処理(NLP)やヒューマン・コンピューター・インタラクション(HCI)の分野に重要な示唆を与えてくれます。もし専門家が視覚的な戦略を用いているのであれば、その認知スタイルに合わせたインターフェースを設計することで、初心者や中級者の学習を支援できる可能性があるからです。

例えば、プロンプトの論理構造や流れをフローチャートのような図式で視覚的に表現できるインターフェースを開発する。これにより、頭の中でのシミュレーションの負荷を軽減できるかもしれません。また、前頭極の関与(戦略的計画)をサポートするために、構造化されたテンプレート機能を提供することも有効でしょう。

ただし、AI研究においては常に客観的な視点が必要です。この研究はあくまでパイロットスタディであり、いくつかの制限も認識しておかなければなりません。参加者が22名と比較的少数であること。また横断的なデザインであるため、観察された神経パターンが専門知識の原因なのか結果なのかという因果関係は断定できません。さらに、安静時の脳活動のみを対象としているため、実際のタスク中の脳活動を捉えたわけではない点にも注意が必要です。

人間とAIの相乗的な関係構築に向けた、神経科学からのアプローチ

本研究は、fMRIを用いてプロンプトエンジニアリングの専門知識に関連する明確な神経基盤を初めて特定した、非常に示唆に富む試みです。専門家は、単に知識が豊富なだけでなく、脳の機能的なレベルで違いがあることが明らかになりました。具体的には、主要な認知ネットワークにおいて、より安定し組織化された低周波活動の動態(LF/HF比の増加)を示しました。

また、神経処理の効率性が高い(fALFFの低下)ことも示唆されました。さらに、言語処理と高次認知機能に不可欠な脳領域(左MTG、左前頭極)において機能的結合が増加しており、洗練された言語操作能力と戦略的計画能力を裏付けています。人間がどのようにしてAIを効果的に導き、対話するのか。その神経基盤の理解は重要です。

この理解は、より直感的なAIインターフェースの開発や、的を絞ったトレーニング手法の確立につながります。そして将来的には、人間の認知アーキテクチャとより調和した次世代LLMの設計にも役立つ可能性があります。AI技術が急速に進化し続ける中で、多くの研究はモデル中心に進められてきました。しかし、人間のユーザー側の認知・神経的な側面にも目を向けることが重要です。

人間の知性と人工知能が真の相乗的な関係を築いていくためには、こうした神経科学、認知科学、そしてNLPを横断する学際的な取り組みが不可欠なのです。人間とAIがどのように相互作用し、互いに適応していくのかを理解することが、これからの社会において極めて重要になるでしょう。

この記事の監修

柳谷智宣(Yanagiya Tomonori)監修

ITライターとして1998年から活動し、2022年からはAI領域に注力。著書に「柳谷智宣の超ChatGPT時短術」(日経BP)があり、NPO法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を設立してネット詐欺撲滅にも取り組んでいます。第4次AIブームは日本の経済復活の一助になると考え、生成AI技術の活用法を中心に、初級者向けの情報発信を行っています。