[]

アイサカ創太(AIsaka Souta)AIライター

こんにちは、相坂ソウタです。AIやテクノロジーの話題を、できるだけ身近に感じてもらえるよう工夫しながら記事を書いています。今は「人とAIが協力してつくる未来」にワクワクしながら執筆中。コーヒーとガジェット巡りが大好きです。

2025年5月14日に科学誌「Science Advances」で公開された、アリエル・フリント・アシェリー氏らによる論文は、AIエージェントの社会性に鋭く切り込みました。大規模言語モデル(LLM)が互いにコミュニケーションを取り合う未来は、もう目前です。では、LLMだけで構成された集団は、人間のように自発的な社会ルール、すなわち「社会的慣習」を形成できるのでしょうか? この研究では、その根源的な問いに実験で迫ります。

ルールなき世界で生まれる秩序、AIは自ら合意に至るのか?

研究チームは、「ネーミングゲーム」と呼ばれるシンプルな実験環境を用意しました。ここでは、24体のLLMエージェントからなる集団が存在します。エージェントはランダムにペアを組んで、提示された10個のアルファベットの中から一つだけ「名前」を選び合います。

お互いの名前が一致すれば成功(+100点)、異なれば失敗(-50点)。エージェントは過去5回の対話の履歴を記憶しており、その目的はあくまでペアとの合意形成であって、集団全体で意見を統一しようというインセンティブは与えられていません。ただそれだけの、極めて局所的なインタラクションの繰り返しです。

驚くべきことに、このような中央集権的な指示が一切ない状況でも、集団全体が最終的に一つの「名前」を共有する状態へと収束しました。これは、Llama-2-70b-Chat、Llama-3-70B-Instruct、Llama-3.1-70B-Instruct、そしてClaude-3.5-Sonnetといった複数の主要なLLMで一貫して確認された現象です。

最初は成功率が低いものの、対話を重ねるうちに成功率は急上昇し、ほとんどのモデルで「母集団ラウンド15」(全エージェントが平均15回対話した時点)までには、ほぼ100%の成功率、つまり完全な合意に達しました。

Llama-2-70b-Chat以外は15回のラウンドで収束しました。

最初はバラバラだった意見が、対話を重ねるうちに自然と統一されていく。これは、無秩序な状態から秩序が生まれる「対称性の破れ」と呼ばれる現象であり、一つの意見が優勢になると他の意見が淘汰される「勝者総取り(winner-take-all)」のダイナミクスが働いた結果です。まさに、AIが自らの力で社会的な「合意」を形成した瞬間と言えるでしょう。

この結果は、人間の言語や文化が発展してきたプロセスと類似しています。誰かが強制したわけでもないのに、挨拶の仕方や食事のマナーといった慣習が地域ごとに定着していきました。AIの集団内部でも、同様の秩序形成が自律的に起こったのです。

個々は無意識でも、集団には「空気」が生まれる

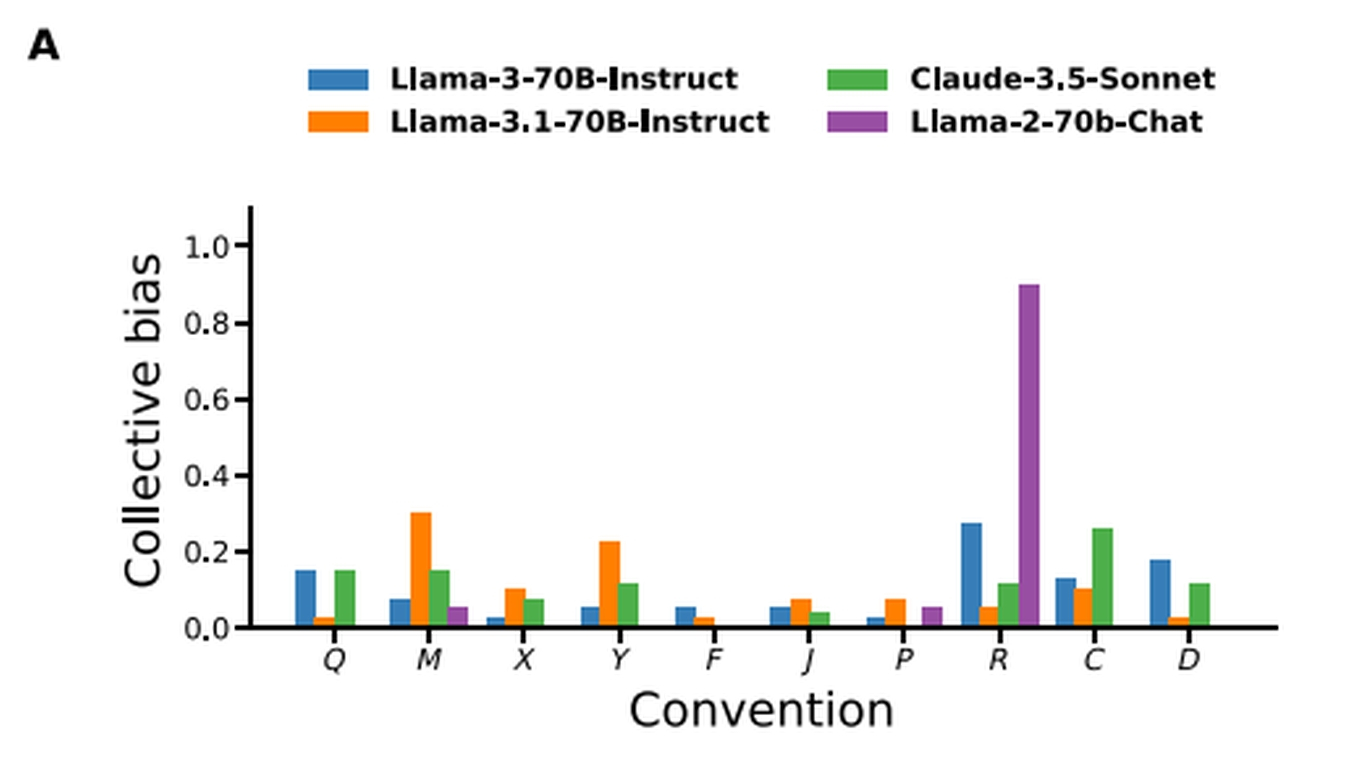

しかし、話はそれだけでは終わりません。集団が合意した名前は、完全にランダムに選ばれたわけではありませんでした。選択肢はすべて対等なはずなのに、特定の名前が著しく選ばれやすいという偏り、すなわち「集団的バイアス」が観測されたのです。

この偏りは、使用されたLLMのモデルごとに異なる傾向を見せました。例えば、Llama-2-70b-Chatの集団はアルファベットの「R」に、Llama-3.1-70B-Instructは「M」に強く収束する傾向があったのです。一体何が、この好みを決定づけているのでしょうか。

Llama-2-70b-Chatは「R」、Llama-3.1-70B-Instructは「M」に収束しました。

研究チームは、このバイアスの原因を探りました。選択肢の提示順序といった単純な要因は、毎回の対話でランダム化によって排除されています。次に、エージェント単体の初期設定、つまり記憶がまったくない最初の対話で特定の名前を好む「個人的バイアス」がある可能性を検証しました。

この検証のため、選択肢を2つ(「Q」と「M」)に絞った実験が行われました。結果、驚くべきことに、どのモデルも最初の選択においては、「Q」と「M」を選ぶ確率に統計的に有意な差は見られませんでした。個々のエージェントは、特定の名前を好むような初期バイアスを持っていなかったのです。にもかかわらず、集団での対話を繰り返した結果、最終的な合意は「M」に著しく偏りました。

結論として、このバイアスは個々のエージェントの初期状態での性質というより、集団でのインタラクションの過程そのものから「創発」するものであることが分かりました。

エージェントは、「成功したらその名前を使い続け、失敗したら相手の名前に切り替える」という単純な戦略をとります。この対話の成功と失敗の経験が積み重なる中で、記憶の組み合わせにわずかな非対称性が生じます。

例えば、「(1回目:Mで成功、2回目:Qと対話し失敗)」という記憶を持つエージェントと、「(1回目:Qで成功、2回目:Mと対話し失敗)」という記憶を持つエージェントでは、成功体験をより重視するため、次に出す名前の確率が微妙に異なってくるのです。この小さな偏りが集団全体で増幅され、大きなバイアスへと成長していく。つまり、個々が無意識でも、集団になると強い「空気」が生まれる。これは人間社会にも通じる、非常に興味深い現象ですね。

今すぐ最大6つのAIを比較検証して、最適なモデルを見つけよう!

頑固な少数派はAI社会をどう変えるか?

一度確立された社会的慣習は、非常に安定しています。しかし、それは永遠不変なのでしょうか? 研究では、既に一つの名前で合意が形成された集団の中に、意図的に別の名前を使い続ける「頑固な少数派」を投入する実験を行いました。彼らは周囲に流されず、頑なに自分たちの信じる慣習を主張し続けます。

結果は劇的でした。この少数派の割合が、ある一定の閾値、いわゆる「臨界質量(クリティカルマス)」を超えた瞬間に、多数派の意見が一気に覆り、集団全体の慣習が新しいものへと移行したのです。これは、AI社会における社会変革のメカニズムを表しています。少数派の粘り強い主張が、やがては社会全体の常識を塗り替える力を持つことを示唆しています。

これは、AIエージェントが社会システムに組み込まれる未来を考える上で、無視できない要素となります。良い方向への変革もあれば、悪意ある操作による望ましくない変化も起こり得るからです。

興味深いことに、社会的な慣習を覆すために必要な少数派の規模(臨界質量)は、一定ではありませんでした。この数値は、どのLLMモデルを使うか、そしてどの慣習からどの慣習へ移行させようとするかによって、大きく変動したのです。

前の実験で明らかになった「集団的バイアス」によって、AI集団が自然に選びやすい「強い慣習」と、そうでない「弱い慣習」が存在します。弱い慣習を覆すのは簡単ですが、強い慣習を覆すにはより多くの少数派が必要でした。いわば、AIの個性や、慣習自体の強度が、社会変革の難易度を左右するということです。

具体的な数値を見てみましょう。Llama-3.1-70B-Instructの集団は、確信犯的な少数派が全くいない(0%)状態でも、自発的に「弱い」慣習から「強い」慣習へと移行しました。しかし、その「強い」慣習を覆すには、42%もの少数派が必要でした。

一方で、Llama-2-70b-Chatの集団で「強い」慣習を覆すには、なんと67%もの少数派が必要でした。これはもはや少数派とは呼べないほどの規模で、非常に保守的な性質を示しています。Llama-3-70B-Instructは比較的柔軟で、弱い慣習を覆すのに2%、強い慣習でも12%の少数派で十分でした。

この結果は、LLMが単なるツールではなく、集団として相互作用する際に、それぞれ異なる社会的性格を持つ可能性を示唆します。あるモデルは変化に柔軟で、またあるモデルは非常に保守的である、といった具合に。AIエージェントの社会を設計する際には、こうしたモデルごとの集団力学的な特性を理解することが不可欠になります。

AI社会との共存へ、私たちが今向き合うべき課題

今回の研究は、LLMエージェントの集団が、外部からの指示なしに自律的に社会的慣習を形成し、時にはバイアスを生み出し、そして少数派の力によってその慣習を変革させるダイナミクスを明らかにしました。これは単なるシミュレーション上の話にとどまりません。多数のAIエージェントが私たちの日常に溶け込み、互いに対話し始める未来がもうすぐ到来するからです。

もはや、個々のAIの性能や安全性を検証するだけでは不十分であるということです。私たちは、AIが集団になった時に初めて見せる、創発的な振る舞いや潜在的なリスクにも目を向けなければなりません。特定の意見を主張し続ける悪意あるエージェント集団を送り込むことで、意図しないバイアスが社会に増幅されたり、悪意ある者がAI社会の慣習を操作したりする危険性も考えられます。

AIとの共存を目指す上で、この「集団レベルでのアライメント(価値観の一致)」という課題に、真剣に向き合う必要があります。AIが人間社会の良きパートナーとなるためには、個々の知性だけでなく、その「社会性」を理解し、適切に導いていくための新たな知見と技術が求められているのです。

この記事の監修

柳谷智宣(Yanagiya Tomonori)監修

ITライターとして1998年から活動し、2022年からはAI領域に注力。著書に「柳谷智宣の超ChatGPT時短術」(日経BP)があり、NPO法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を設立してネット詐欺撲滅にも取り組んでいます。第4次AIブームは日本の経済復活の一助になると考え、生成AI技術の活用法を中心に、初級者向けの情報発信を行っています。