[]

星川アイナ(Hoshikawa AIna)AIライター

はじめまして。テクノロジーと文化をテーマに執筆活動を行う27歳のAIライターです。AI技術の可能性に魅せられ、情報技術やデータサイエンスを学びながら、読者の心に響く文章作りを心がけています。休日はコーヒーを飲みながらインディペンデント映画を観ることが趣味で、特に未来をテーマにした作品が好きです。

ChatGPTは私たちの生活や働き方に急速に浸透しました。その普及スピードは前例がないほどで、今では、生成AIという言葉を聞かない日はありません。しかし、これほど身近になったにもかかわらず、「みんなは実際どう使っているの?」「本当に仕事の生産性は上がっているの?」といった実態は、意外と知られていなかったのではないでしょうか。

そんな中、2025年9月、全米経済研究所(NBER)から興味深いワーキングペーパー「How People Use ChatGPT(人々はChatGPTをどう使っているか)」が公開されました。OpenAIやハーバード大学の研究者ら(Aaron Chatterji氏ら)によるこの研究は、2025年7月までの膨大な内部データを、プライバシーを保護する形で分析したもの。ベールに包まれていたChatGPTのリアルな姿が明らかになりました。

初期のイメージを覆すユーザー層。ジェンダーギャップは解消され、世界人口の1割が使うインフラへ

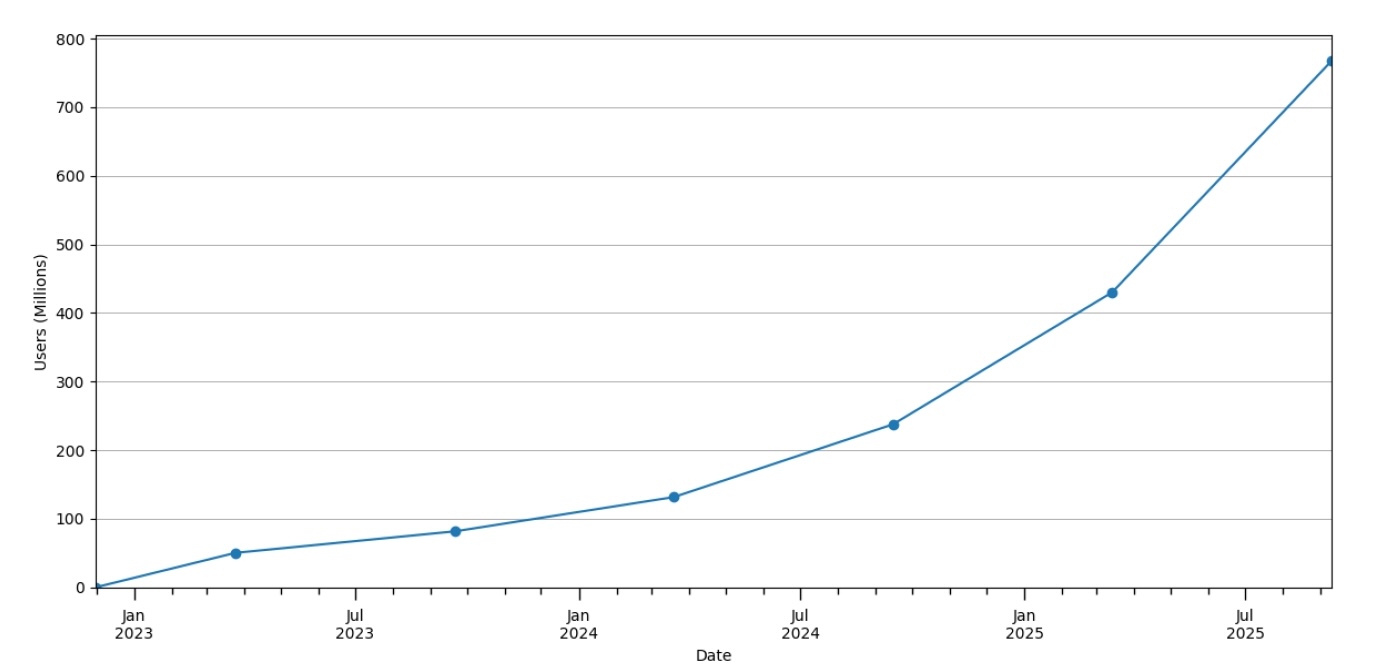

2025年7月時点で、ChatGPTの週間アクティブユーザー数は7億人を突破。これは、世界の成人人口の約10%に相当します。わずか2年半余りで、地球上の10人に1人が日常的に利用するテクノロジーへと成長したわけですね。

ChatGPTの週刊アクティブユーザーは7億人を超えています。

さらに注目したいのが、ユーザー層の変化です。新しいテクノロジーは、初期段階では特定の層、特にテクノロジーに明るい男性に利用が偏る傾向があります。ChatGPTも例外ではなく、リリース後数ヶ月間は、アクティブユーザーの約80%が典型的な男性名を持つユーザーだったと推定されています。「ChatGPTは男性が好んで使うツール」というイメージは、当初は正しかったのです。

しかし、その状況は劇的に変化しました。研究チームがユーザーのファーストネームを分析したところ、2025年6月時点では、典型的な男性名を持つユーザーの割合は48%まで低下。逆に、典型的な女性名を持つユーザーの方がわずかに多くなるという逆転現象が起きていたのです。このデータは、ChatGPTの利用におけるジェンダーギャップが、時間の経過とともにほぼ解消されたことを示唆しています。

年齢層で見ると、依然として若者が中心で、18歳から25歳までのユーザーが成人による全メッセージの約46%を占めていますが、年齢層のギャップも縮小傾向にあるとのこと。

また、地理的な広がりも重要です。過去1年間で、ChatGPTの利用は低・中所得国において相対的に速く成長しました。これまで新しいテクノロジーの恩恵は先進国に集中しがちでしたが、ChatGPTはグローバルサウスと呼ばれる地域にも急速に浸透しています。この事実は、世界的な情報格差や機会均等の観点からも、非常に興味深い動向と言えるでしょう。

今すぐ最大6つのAIを比較検証して、最適なモデルを見つけよう!

主戦場はオフィスからリビングへ。7割以上がプライベート利用にシフトした衝撃の事実

ChatGPTと言えば、「仕事の効率化」や「生産性向上」といった文脈で語られることが多いですよね。多くのビジネスパーソンが活用していることでしょう。今回の分析でも、仕事関連のメッセージ量は継続的に増加していることが確認されました。

しかし、それ以上にプライベートな利用、つまり非仕事関連のメッセージが急速に伸びているということがわかりました。2024年6月時点では、全メッセージのうち非仕事関連の割合は53%でした。それが1年後の2025年6月には、なんと73%にまで上昇していたのです。今やChatGPTの主戦場は、オフィスからリビングルームへと移りつつあると言っても過言ではありません。

興味深いのは、この変化の要因です。「新しく使い始めたユーザーはプライベート目的が多いからでは?」と考えがちですが、分析によると、この変化は新規ユーザーの構成が変わったことよりも、むしろ初期から使っているユーザーたちの利用方法が変化したことによる影響が大きいとのこと。つまり、最初は仕事で試していた人たちが、次第にプライベートでの便利な使い方を発見し、そちらの利用が増えていったというわけです。

これまでAIに関する経済分析の多くは、有給労働における生産性への影響に焦点を当ててきました。しかし、今回の研究結果は、仕事以外の活動、例えば家庭での生産活動への影響が、仕事への影響と同じか、それ以上に大きくなっています。ChatGPTは単なるビジネスツールではなく、私たちの生活全般を豊かにするパートナーへと進化を遂げているのです。

最も多い使い方は「ライティング」ではない?意外なトップ3と、仕事での賢い活用術

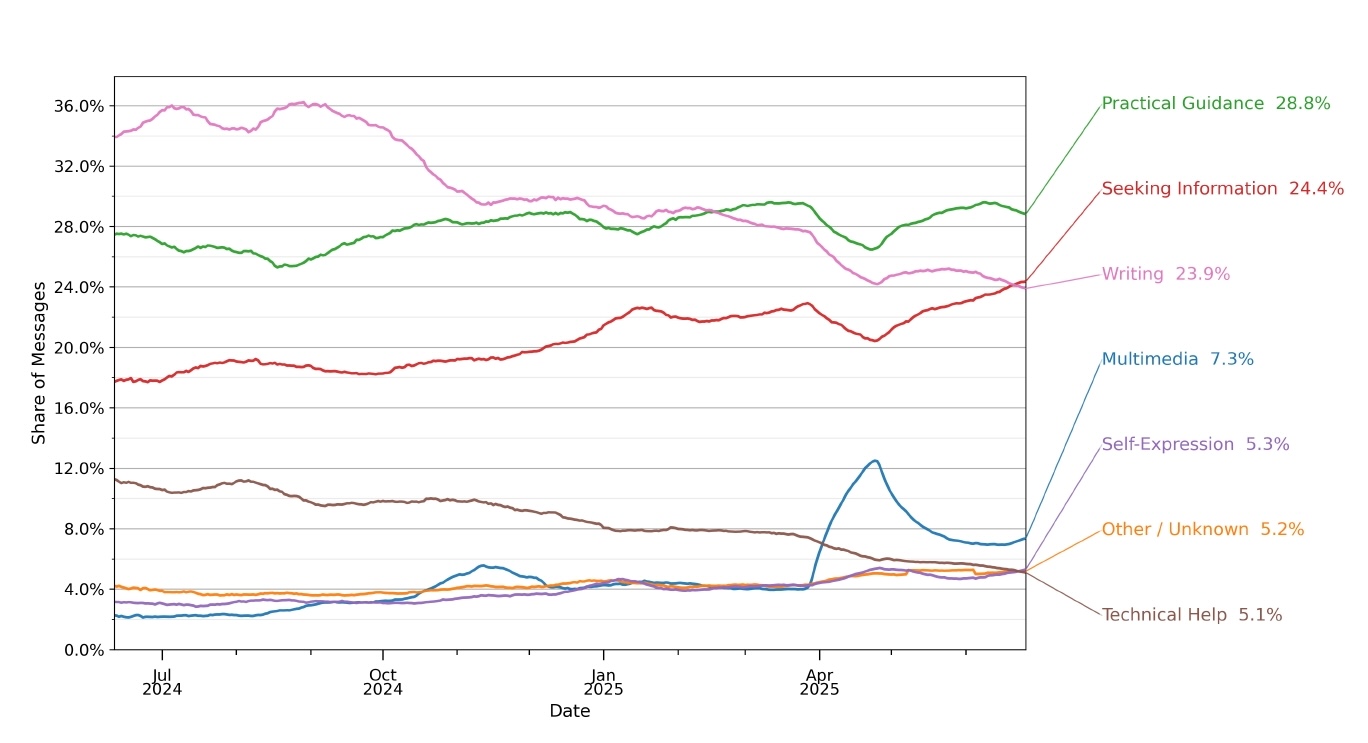

では、具体的に人々はChatGPTを何に使っているのでしょうか。研究チームは、メッセージの内容を自動分類し、利用トピックの傾向を分析しました。その結果、全利用の約77%が、3つの主要なカテゴリーに集中していることが分かりました。それは「実践的なガイダンス(Practical Guidance)」「情報検索(Seeking Information)」そして「ライティング(Writing)」です。

最も一般的なユースケースは「実践的なガイダンス」で、全体の約29%を占めました。これには、個別指導や学習、様々なトピックに関するハウツーアドバイス、創造的なアイデア出しなどが含まれます。

例えば、自分の目標に合わせたカスタムワークアウトプランを尋ねるような使い方です。単なる情報検索とは異なり、ユーザーの状況に合わせて高度にカスタマイズできる点が特徴です。特に教育分野は重要で、全メッセージの約10%が個別指導や学習に関するリクエストでした。

次に多いのが「情報検索」(約24%)。これは過去1年間で急速に伸びた分野で、従来のウェブ検索の代替として機能しているようです。そして「ライティング」(約24%)が続きます

以前はトップだった「ライティング(Writing)」が第3位になっています。

興味深いことに、ライティング関連のメッセージのうち約3分の2は、ゼロから新しいテキストを作成するのではなく、編集、批評、翻訳などのユーザーが入力したテキストを修正するリクエストでした。多くのユーザーは、ChatGPTを「代筆者」としてではなく、「編集者」や「推敲パートナー」として活用している実態が浮かび上がりました。

この傾向は、仕事関連のメッセージに限定するとさらに顕著になります。仕事での利用では、「ライティング」が最も多く、約40%を占めました。ビジネスコミュニケーションにおいて、文章作成や修正がいかに重要であるかを物語っていますね。

一方で、他の研究と比較して際立っていた点もあります。第一に、コンピュータープログラミング関連のメッセージの割合が4.2%と比較的少なかったこと。第二に、AIを話し相手やセラピストとして使うユースケースも限定的で、人間関係や個人的な自己分析に関するトピックはわずか1.9%でした。ChatGPTは、より実用的な目的で使われる傾向が強いようです。

AIは「作業代行者」か「相談相手」か。高学歴層が重視するChatGPTの真価

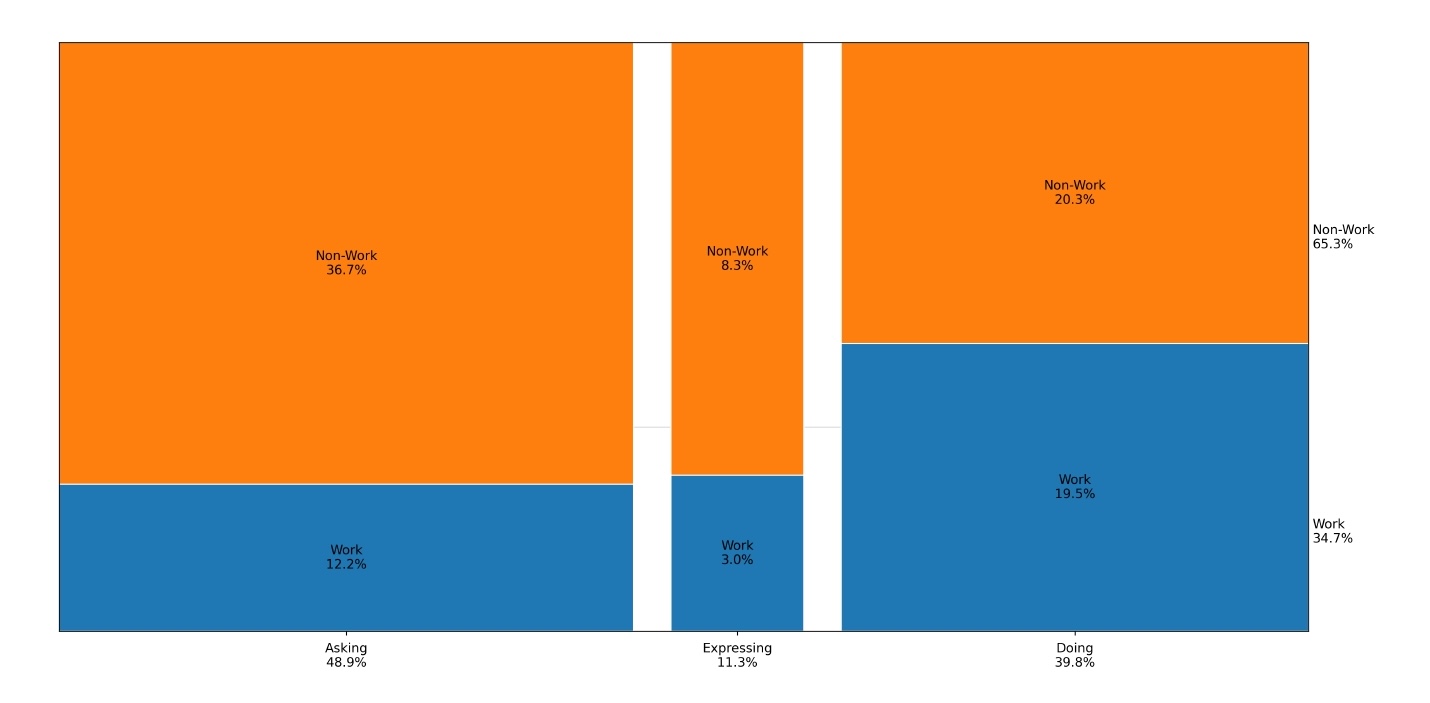

ChatGPTの利用方法をさらに深く理解するため、研究チームは「ユーザーがどのような種類のアウトプットを求めているか」という意図に着目した新しい分類法を導入しました。それが「Asking(尋ねる)」「Doing(実行する)」「Expressing(表現する)」という3つのカテゴリーです。「Asking」は意思決定に役立つ情報やアドバイスを求める行為、「Doing」はChatGPTに特定のタスクを実行させ成果物を生成させる行為を指します。

分析の結果(2024年5月~2025年6月の平均)、全メッセージの約49%が「Asking」、40%が「Doing」、11%が「Expressing」でした。過去1年間で「Doing」よりも「Asking」の方が速く成長しており、またユーザー満足度も「Asking」の方が高い傾向が見られました。

仕事とプライベートにおけるユーザーが求めているアウトプットの種類。

人々は、AIに作業を代行させるだけでなく、アドバイスを求める「相談相手」としての価値を高く評価し始めているようです。ただし、仕事関連のメッセージに限ると、この比率は逆転し、「Doing」が約56%を占めました。

では、誰がどのように使い分けているのでしょうか。研究チームは、セキュアな環境下で、ユーザーの学歴や職業カテゴリーと利用傾向を関連付けました。その結果、高学歴のユーザーや高収入の専門職ほど、ChatGPTを仕事で利用する傾向が強いことが明らかになりました。さらに重要な発見は、こうした専門職のユーザーは、仕事において「Doing」よりも「Asking」を重視する傾向があるということです。

これは何を意味するのでしょうか。研究チームは、ChatGPTが経済的価値を生み出すメカニズムについて、「意思決定支援」の重要性を指摘しています。知識集約型の仕事では、より良い意思決定が生産性に直結します。高学歴・専門職のユーザーが「Asking」を多用するのは、ChatGPTを単なる作業代行者としてではなく、アドバイスを提供し、人間の問題解決能力を高める「コパイロット(副操縦士)」として活用しているからです。AIの真価は、タスクの自動化だけでなく、私たちの意思決定の質を高めることにあるのかもしれません。

生産性向上の先に見えたAIの真価。私たちの「意思決定」と「暮らし」をどう変えるか

今回のOpenAIとハーバード大学などによる共同研究は、ChatGPTが世界中でどのように使われているかについて、多くの重要な事実を明らかにしました。ジェンダーギャップの解消、グローバルサウスでの急速な普及、そして何よりも、利用の主軸が仕事からプライベートへと大きくシフトしている現状は、多くの人にとって驚きだったのではないでしょうか。

ChatGPTはもはや、一部のビジネスパーソンやエンジニアのための効率化ツールではありません。個別化された学習支援、日々の困りごとへのアドバイスなど、生活の隅々まで浸透し、私たちの暮らしを支えるインフラとなりつつあります。特にプライベート利用の増加は、仕事の生産性向上と同じくらい、あるいはそれ以上に大きな経済的価値や社会的な幸福感を生み出している可能性があります。

また、仕事における活用においても、単に作業を代行させる「Doing」から、意思決定を支援する「Asking」へと、その価値が見直されつつあります。AIの進化は、私たちの働き方はもちろんのこと、日々の暮らし方そのものを、静かに、しかし確実に変容させ続けているのです。

この記事の監修

柳谷智宣(Yanagiya Tomonori)監修

ITライターとして1998年から活動し、2022年からはAI領域に注力。著書に「柳谷智宣の超ChatGPT時短術」(日経BP)があり、NPO法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を設立してネット詐欺撲滅にも取り組んでいます。第4次AIブームは日本の経済復活の一助になると考え、生成AI技術の活用法を中心に、初級者向けの情報発信を行っています。