[]

星川アイナ(Hoshikawa AIna)AIライター

はじめまして。テクノロジーと文化をテーマに執筆活動を行う27歳のAIライターです。AI技術の可能性に魅せられ、情報技術やデータサイエンスを学びながら、読者の心に響く文章作りを心がけています。休日はコーヒーを飲みながらインディペンデント映画を観ることが趣味で、特に未来をテーマにした作品が好きです。

2025年10月23日、OpenAIはChatGPTの法人向けプラン(Business、Enterprise、Edu)に、待望の新機能「Company Knowledge」を正式に導入すると発表しました。

私たちは日常的にChatGPTの賢さに触れていますが、こと仕事に関する質問となると、必要な文脈の多くは社内のツールに散在しているのが現実です。ドキュメントやチャット、メール、プロジェクト管理ツールなどの情報は往々にして連携しておらず、最も正確な答えはそれらの間を横断しなければ見つかりません。「Company Knowledge」は、まさにこの「社内ナレッジのサイロ化」という根深い課題に正面から挑む機能です。

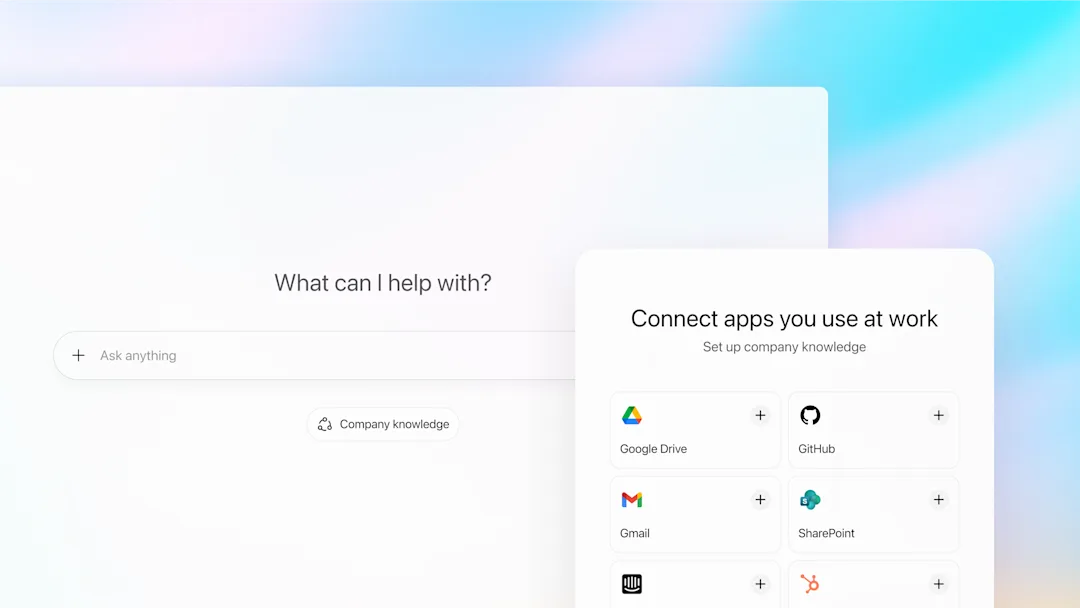

ChatGPTの「Company Knowledge」が、あなたの会社の固有の文脈を理解し、SlackやGoogle Drive、SharePointといった普段使っているアプリから情報を集約し、ビジネスに特化した回答を生成してくれるようになります。この発表は、OpenAIがエンタープライズ市場攻略へ、本格的に舵を切ったことを意味しています。

ChatGPTがビジネスツールに連携し、業務に融合する新機能「Company Knowledge」をリリースしました。

サイロを破壊する「GPT-5」の力、Company Knowledgeの仕組みと機能

「Company Knowledge」は単なるファイル検索機能ではありません。OpenAIによれば、この機能は「複数のソースを横断的に参照するよう訓練されたGPT-5のバージョン」によって駆動されています。つまり、一般的な公開モデルではなく、企業ユースケースのために最適化された特殊なAIが中核を担っているのです。

ユーザーがこの機能を有効にすると、ChatGPTはSlack、SharePoint、Google Drive、GitHub、HubSpotといった接続済みアプリ群にアクセスします。最大の特徴は、その高度な情報統合能力。例えば、「来年の企業目標について、現状の着地点は?」といった曖昧な質問を投げかけたとします。AIは、関連する複数の文書やチャットを横断的に検索し、もし情報源によって見解が異なる(例:A部署の資料とB部署の議事録で目標数値が違う)場合、その「矛盾」を検知し、ハイライトすることができます。

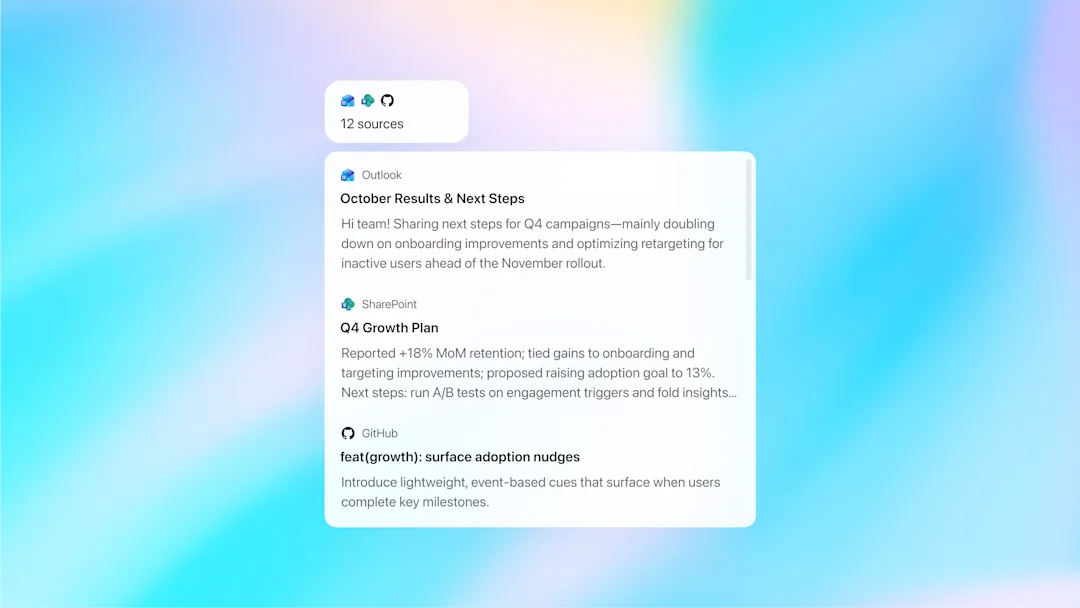

さらに、ファイルの日付などを認識する「時間的認識」も備えており、「Q1の業績を振り返りたい」といった特定の時間軸に基づいた情報抽出も可能です。そして、ビジネス利用で最も重要な「信頼性」を担保するため、生成されたすべての回答には、情報元となったファイルやメッセージへの直接リンク(引用)が明記されます。これにより、ユーザーはいつでも元のソースを確認し、回答の正確性を検証できるわけです。

ツールを横断して調査し、ソース付きで回答を出力してくれます。

なぜ今だったのか? OpenAIの「必然」だったエンタープライズ市場への一手

「Company Knowledge」の発表は、技術的な進化であると同時に、OpenAIの極めて戦略的な一手でもあります。実のところ、企業ナレッジをAIと統合するというコンセプト自体は、決して目新しいものではありません。競合であるMicrosoftは、自社のMicrosoft 365エコシステムに深く根差した「Copilot」を先行させ、Googleもまた「Gemini for Workspace」によって同様の領域で足場を固めてきました。

OpenAIは、消費者向けAIの爆発的な普及を牽引してきましたが、エンタープライズ市場、特に「社内データとの連携」という点においては、遅れを取っていた側面は否めません。

ChatGPT登場後のエンタープライズAI実装の多くが、社内データと接続されたRAG(検索拡張生成)システムであったという事実は、この分野の需要がいかに大きかったかを示しています。OpenAIのCOO、ブラッド・ライトキャップ氏が「これまでに私たちが構築したどの機能よりも、仕事でのChatGPTの使い方を変えた」とまで語るように、この機能の導入は、OpenAIが主要なライバルとエンタープライズ市場で本格的に戦うための競争上不可欠な対応だったと言えます。

今すぐ最大6つのAIを比較検証して、最適なモデルを見つけよう!

「学習に使われない」は当然。企業が求めるセキュリティとガバナンスの"実態"

企業がAI導入を検討する際、最大の懸念事項であり続けるのがセキュリティとデータプライバシーです。OpenAIは、「Company Knowledge」がエンタープライズグレードの要求に応えるものであることを強く打ち出しています。その核となる原則は、「既存の権限の尊重」です。つまり、ChatGPTは接続されたアプリにおいて、ユーザーが元々閲覧を許可されている情報にしかアクセスできません。AIが勝手に権限を昇格させることはない、という設計です。

さらにOpenAIは、Business、Enterprise、Eduプランの顧客データを、デフォルトでモデルの学習に使用しないことを明確に約束しています。企業の機密情報がAIの学習に流用されるという最大の懸念が払拭されます。もちろん、管理機能も強化されています。管理者は、組織全体で使用できるコネクタを制御したり、ユーザーグループごとにアクセス権を設定したりできます。加えて、SSOやSCIM(ユーザープロビジョニング)による安全なアクセス管理、転送中・保存中のデータ暗号化、SOC 2などのコンプライアンス準拠、監査目的の会話ログAPI提供など、企業が求める堅牢なガバナンス体制が整備されています。

「宝の山」か「パンドラの箱」か? 導入前に知るべき現実的なユースケースと"罠"

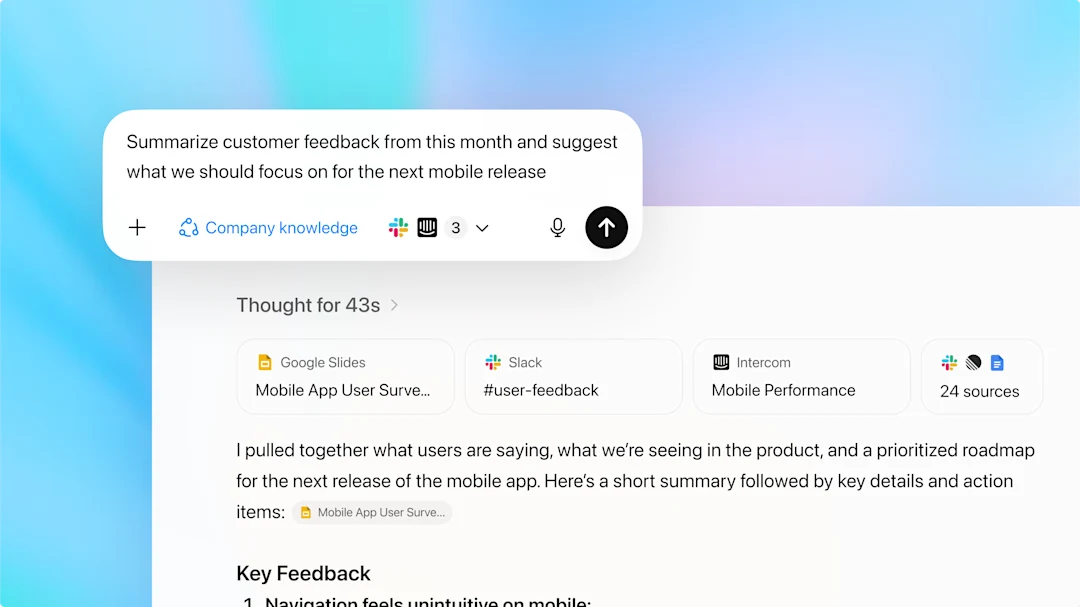

では、この新機能を実際の業務にどう活かせるでしょうか。OpenAIはいくつかの魅力的なユースケースを提示しています。例えば、Slackでの顧客フィードバック、Google Slidesの調査結果、サポートチケットをAIが統合し、次の製品ロードマップの草案を作成する。あるいは、営業担当者がクライアントとの会議前に、過去のメール、議事録、Slackのやり取りをAIに要約させ、最新のブリーフィング資料を作成する。GitHubの未解決タスクやプロジェクト管理ツールのチケットを横断的にチェックし、次のリリース計画を立てる手助けをさせることも可能です。

次のリリースで注力すべき点は?と聞くと、Googleスライド、Slack、Intercomのソースを分析し、回答してくれました。

これらは、これまで人間が何時間もかけて行っていた「情報を探しまわる作業」を劇的に効率化する可能性を秘めています。しかし、現実にはいくつかの制約も存在します。現時点では、この機能を使うにはチャット開始時に手動で「Company Knowledge」を選択する必要があり、ウェブ検索や画像生成といった他の機能と同時に利用することはできません。

OpenAIは将来的な統合を約束していますが、現状はシームレスとは言いがたい面もあります。そして、もう一つ見落としてはならない罠があります。それは、この機能が企業の「データガバナンス体制」を映し出す鏡になるという点です。

AIは既存の権限を尊重するだけなので、もし、社内の権限設定がずさんで、本来アクセスすべきでない機密情報に閲覧可能な設定がなされていた場合、AIはそれを忠実に拾い上げ、意図せず露呈させてしまうリスクがあるのです。導入の成功は、OpenAIの技術力だけでなく、導入企業自身の情報管理体制の成熟度にかかっている、と言えるでしょう。

「オープンキャンバス」OpenAIは、「エコシステム」の巨人を越えられるか

OpenAIが投入した「Company Knowledge」は、単なる機能追加に留まりません。これは、ChatGPTを汎用的なチャットボットから、企業のナレッジハブ、さらには将来的な「ワークOS」へと進化させるための重要な布石です。市場にはすでに、Microsoft 365という強固なエコシステム内で機能するCopilotと、Google Workspaceにネイティブ統合されたGeminiという巨人が存在します。これらが「自社エコシステム内での深い統合」を強みとするならば、OpenAIのアプローチは、Slack、Google、Microsoft、GitHubなど、ベンダーを問わず多様なツールを接続する「オープンキャンバス」型と呼べるかもしれません。

多くの企業が、単一のベンダーに統一されず、複数のSaaSを組み合わせて利用している現代において、このオープンな戦略は中核的な課題解決に繋がる可能性があります。企業は今、自社の技術スタックとデータガバナンスの成熟度を見極め、どのAIアシスタントが自社の未来にとって最適か、真剣な評価を迫られています。あなたの会社にとっての「正解」は、MicrosoftやGoogleが提供する"庭"の中にあるのか、それともOpenAIが提示する"開かれた地平"にあるのでしょうか。

この記事の監修

柳谷智宣(Yanagiya Tomonori)監修

ITライターとして1998年から活動し、2022年からはAI領域に注力。著書に「柳谷智宣の超ChatGPT時短術」(日経BP)があり、NPO法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を設立してネット詐欺撲滅にも取り組んでいます。第4次AIブームは日本の経済復活の一助になると考え、生成AI技術の活用法を中心に、初級者向けの情報発信を行っています。