[]

アイサカ創太(AIsaka Souta)AIライター

こんにちは、相坂ソウタです。AIやテクノロジーの話題を、できるだけ身近に感じてもらえるよう工夫しながら記事を書いています。今は「人とAIが協力してつくる未来」にワクワクしながら執筆中。コーヒーとガジェット巡りが大好きです。

2025年の国際的なAI会議ICLRで発表された論文「DYNAMIC KNOWLEDGE INTEGRATION IN MULTI-AGENT SYSTEMS FOR CONTENT INFERENCE(コンテンツ推論のためのマルチエージェントシステムにおける動的知識統合)」が、注目を集めています。Honda Motor Co., Ltd.とElith Inc.の研究者たちが行った研究がHondaの「ワイガヤ」——部門や役職を超えて自由に議論を戦わせる文化——から着想を得ている点がユニークです。AIの未来を信じる我々にとって、これは単なる技術論文以上の、AIの「あるべき姿」を示唆する内容かもしれません。

この「マルチエージェントAI」が生まれた背景には、Hondaが直面する自動車開発の現実と、同社独自の企業文化「ワイガヤ」が深く関わっています。本研究を発案・統括した本田技研工業の伊藤修氏によれば、現代の自動車開発は燃費、環境性能、デザイン、騒音・振動(NV)など、相反しかねない多様な性能の最適化を求められる、まさに「部門の知恵」のせめぎ合いです。

従来、この複雑な課題解決は、部門や役職を超えて専門家が本音で議論する「ワイガヤ」によって支えられてきました。伊藤氏の着想は、この「ワイガヤ」のプロセスをAIで再現すること。エンジン、ボディー、NVといった各部門に蓄積された膨大な"部門の知恵"を、それぞれ独立した専門家AIエージェントに学習させ、そのAIエージェント同士が人間のように「対話」し「議論」することで、単一の万能AIでは到達できない最適な解決策を導き出せるのではないか、と考えたのです。

この着想は、2022年のChatGPT登場以降のAIブームを背景に、2024年に新設された「先進AI戦略企画課」で具現化します。驚くべきは、山本篤氏や片桐章彦氏といった本論文の研究メンバーが、全員Honda独自の社内公募制度「チャレンジ公募」によって、自らこの挑戦に名乗りを上げて集結したという事実です。まさに「ワイガヤ」の文化が生み出したアイデアが、AIの可能性を信じて集まったエンジニアたちの手によって、世界的なAI会議で評価される研究へと結実したのです。

今すぐ最大6つのAIを比較検証して、最適なモデルを見つけよう!

なぜ今「マルチエージェント」なのか? 単一AIの限界と「協調」の必要性

現代の科学技術の進歩は、従来の学問の垣根を超えた複数の学際的領域の融合によってもたらされています。しかし、私たちも日々感じている通り、単一のAI、いわゆる大規模言語モデル(LLM)だけでは、これらの多様かつ高度に専門化された知識を統合するのに苦労するケースが多いのです。特定のドメイン(分野)に特化した知識や、複数の専門家の視点を必要とするタスクでは、AIが事実と異なる内容を生成する「ハルシネーション(幻覚)」を起こしやすいことも知られています。

現実世界の研究開発が、多様な分野の専門家それぞれの知識、方法論、視点をもって行われるのと同じように、AIにも「協調」が必要なのではないでしょうか。論文では、単一の万能AIではなく、それぞれが異なるドメイン固有のデータベース(専門知識)を参照する、複数の専門家LLMエージェント(AI)による「マルチエージェントシステム」を提案しています。

このシステムでは、各エージェントが会話の文脈に基づいて参照する情報を選択的かつ動的に更新し、より深い洞察と強固なソリューションを協調して導き出します。AI同士が、それぞれの専門知識を持ち寄って「対話」する。まるで人間が「ワイガヤ」で議論を交わし、新しいアイデアを生み出すプロセス。そのAI版と言えるでしょう。

AIの「会議」にもカタチがある? 研究が試した4つの連携アーキテクチャ

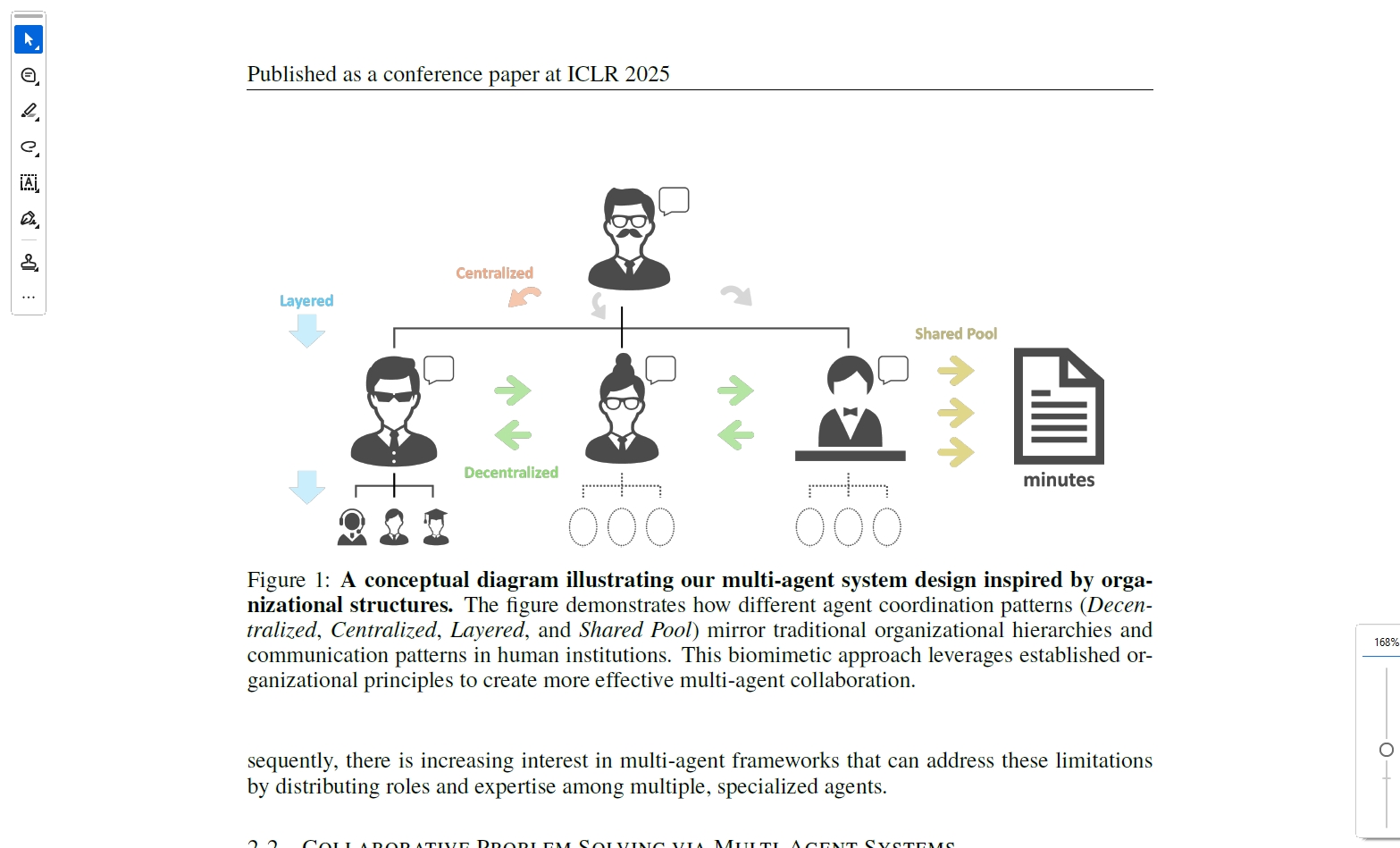

面白いのは、「AI同士が対話する」と言っても、その「対話の仕方」や「会議の進め方」には様々な形式があるという点です。研究チームは、人間の組織構造やコミュニケーションパターンを参考に、4つの異なるエージェント連携アーキテクチャを設計し、比較しました。

1つ目は「Decentralized(分散型)」。すべてのアクティブなエージェントが他のすべてのエージェントと直接通信する、フラットなスタートアップのような構造です。2つ目は「Centralized(中央集権型)」。単一の「スーパーバイザー」エージェントが会話の流れを指示し、必要に応じて各専門エージェントに問い合わせる、研究室の教授と学生のような関係。

3つ目は「Layered(階層型)」。各エージェントが独立して考え、その結果を次の会話で利用する、企業のR&D部門のように段階的に知識を洗練させていく構造。そして4つ目が「Shared Pool(共有プール型)」。すべての会話出力が共有コンテンツプールに保存され、全エージェントがいつでも過去の全履歴にアクセスできる、Wikipediaのような知識共有プラットフォームの仕組みです。AIの会議にも、こんなに多様な「型」があるとは、実に興味深いですね。

AIの会議では4つの対話パターンを試しました。

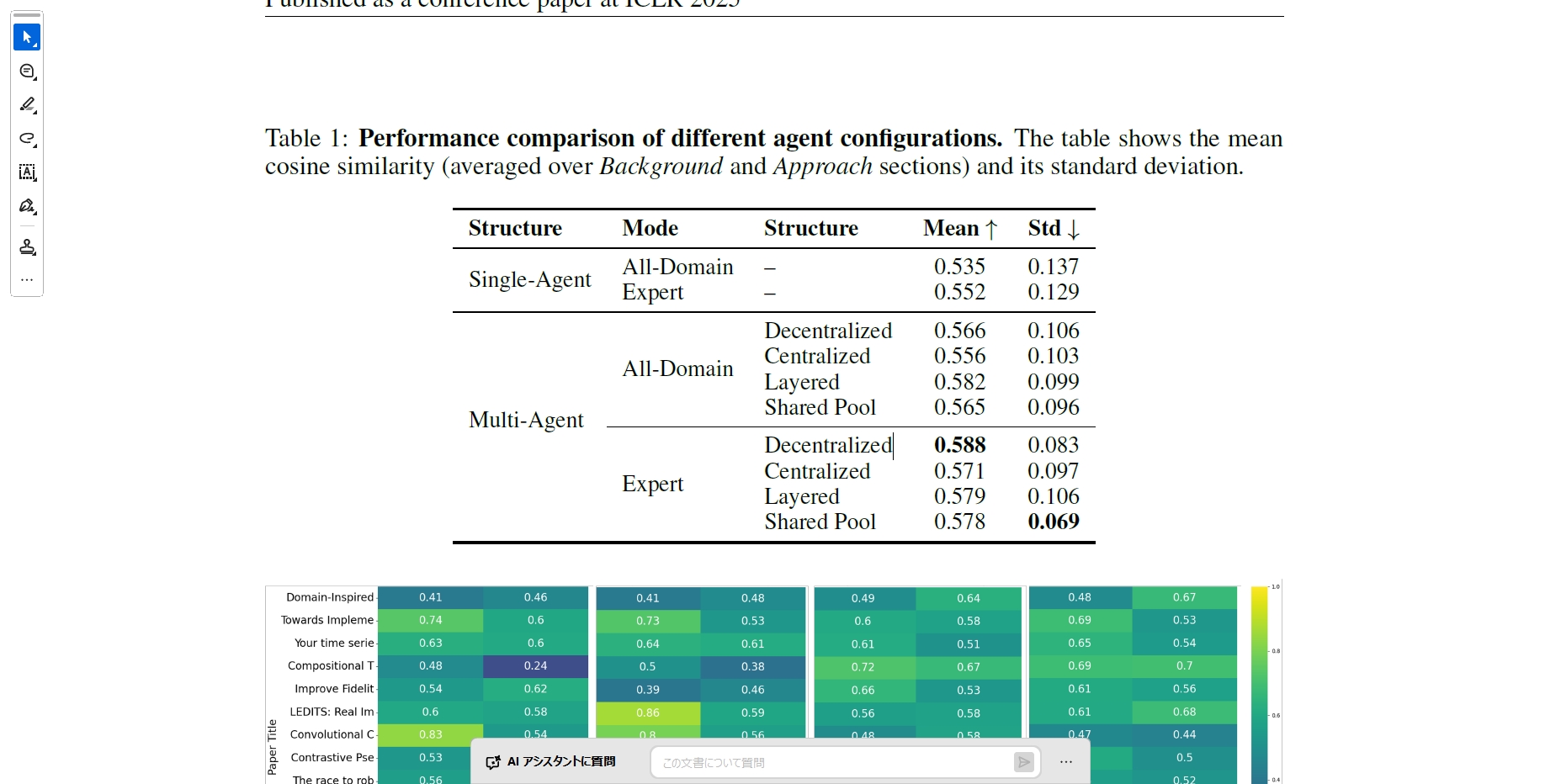

「専門家」AIは「万能」AIを超えるか? arXivデータセットが示した驚きの結果

では、これらの「専門家AIチーム」は、従来の「万能AI」と比べてどれほどの成果を出したのでしょうか。研究チームは、arXiv(学術論文のプレプリントサーバー)のデータセットを使用し、「論文タイトルからその要旨(アブストラクト)を推論する」という難易度の高いタスクでシステムを評価しました。

結果は明確でした。マルチエージェントシステムは、単一エージェントモデルを精度と堅牢性の両方で大幅に上回ったのです。例えば、単一エージェント(Unified Single Agent)の平均スコアが0.535だったのに対し、専門家AIによるマルチエージェント(Distributed Multi Expert Agent)のDecentralized(分散型)は0.588という高いスコアを記録しました。

さらに重要な発見は、ドメイン固有のデータのみにアクセスを制限された「専門家エージェント」が、「より正確で一貫性のある出力」を生成したことです。これは、何でも知っている「万能AI」よりも、それぞれの分野に特化した「専門家AI」たちがチームを組んだ方が、質の高い仕事ができることを示しています。AIの世界でも「餅は餅屋」ということでしょう。

マルチエージェントシステムの方がハイスコアを出しました。

最も「ワイガヤ」なAIはどれ? 「Decentralized」構造が示した可能性

今回の研究成果は、AIが複雑な課題を解決するために、人間の「合意形成」のプロセスを模倣することが有効である可能性を示しています。特に注目すべきは、専門家エージェントを用いた場合に最高のパフォーマンス(平均0.588)を示した「Decentralized(分散型)」アーキテクチャです。

なぜこの構造が優れていたのか? 研究チームがエージェント間の対話を分析したところ、Decentralized(分散型)は他の手法に比べて「技術的な専門用語を著しく多く含んでいた」ことが分かりました。これは、エージェント間の自由な対話が「専門知識のより広範な交換を促進する」ことを示唆しています。まさに活発な「ワイガヤ」が、AIシステム内でも最高の成果を引き出したのです。

対照的に、スーパーバイザーが会話を管理する「Centralized(中央集権型)」は、専門用語の出現が最も少なかった。効率的ではあるものの、多様な視点や専門知識の共有を制限してしまう可能性があるようです。

また、最も安定した(標準偏差が低い)結果を出したのは「Shared Pool(共有プール型)」であり、0.069という低い標準偏差を示しました。どの「会議のカタチ」を選ぶか、タスクの目的に応じた使い分けが重要になりそうです。

単一の万能AIではなく、専門AI同士が「ワイガヤ」のように対話したほうがよい成果を残せるということです。まるで人間の集合知のようにも感じます。AIの能力を最大限に引き出すための「コミュニケーション設計」が今後はさらに重要な要素となってくるのかもしれません。

この記事の監修

柳谷智宣(Yanagiya Tomonori)監修

ITライターとして1998年から活動し、2022年からはAI領域に注力。著書に「柳谷智宣の超ChatGPT時短術」(日経BP)があり、NPO法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を設立してネット詐欺撲滅にも取り組んでいます。第4次AIブームは日本の経済復活の一助になると考え、生成AI技術の活用法を中心に、初級者向けの情報発信を行っています。