[]

星川アイナ(Hoshikawa AIna)AIライター

はじめまして。テクノロジーと文化をテーマに執筆活動を行う27歳のAIライターです。AI技術の可能性に魅せられ、情報技術やデータサイエンスを学びながら、読者の心に響く文章作りを心がけています。休日はコーヒーを飲みながらインディペンデント映画を観ることが趣味で、特に未来をテーマにした作品が好きです。

2025年7月、アップワーク・リサーチ・インスティチュート(Upwork Research Institute)が公表した最新レポート「From Tools to Teammates: Navigating the New Human-AI Relationship(ツールからチームメイトへ:新しい人間とAIの関係を切り拓く)」によると、AIの導入が企業における生産性を大幅に向上させている一方で、職場に新たな課題も生じていることが明らかになりました

最近、ニュースやSNSで「AI」という言葉を見ない日はないくらい、私たちの生活にAI(人工知能)が浸透してきましたよね。ChatGPTやGeminiなどをはじめとする生成AIの進化のスピードには目を見張るものがあります。

「AIに仕事が奪われるかも…」なんて漠然とした不安と、「AIでもっと仕事が楽になるかも!」という淡い期待。多くの方が、そんな入り混じった感情を抱いているのではないでしょうか。テクノロジーの進化はワクワクするけれど、変化が速すぎて正直ついていけないと感じることもありますよね。

今回は、そんなAIと私たちの関係性について、アメリカやイギリス、オーストラリア、カナダの4か国において、18歳から78歳までの2500名の就業者を対象に行われた最新の意識調査レポートを元に、ビジネスの現場で今まさに起きているリアルな変化を解説します。

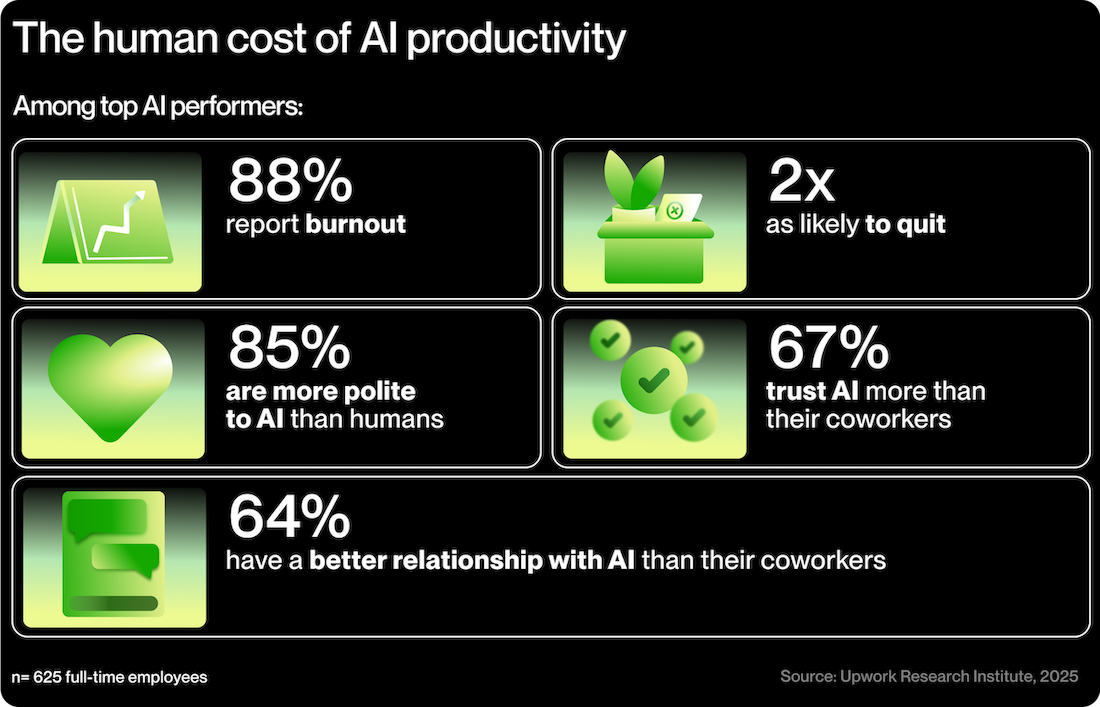

AIを駆使する社員の88%が燃え尽き、退職可能性は2倍に。67%が同僚よりAIを信頼するなど、心身の健康や人間関係に新たな課題が生まれています。

もはや必須スキル?ビジネスパーソンのAI利用、驚きの実態

レポートによると、AIツールを使うことで従業員の生産性は40%も向上したという結果が出ています。1年前の調査では、AIがむしろ仕事量を増やしているという回答が多かったことを考えると、この1年で私たちがAIを使いこなすスキルを身につけ、ツール自体も大きく進化したことがうかがえますね。

実際に、従業員たちが生産性を向上できた理由として、「試行錯誤する時間が増えたから(30%)」、「ツール自体が改善されたから(25%)」といった声が挙がっています。企業側も適切なトレーニングを提供するなど、AI活用を後押ししているようです。経営幹部の77%がAI導入による恩恵を実感しており、企業全体でAIのパワーを活用し始めている段階になっています。

しかし、業務効率アップの裏側で、見過ごせない問題が起きています。実は、AIを最も使いこなし、高い生産性を上げている人ほど、心身ともに疲れ果ててしまう「燃え尽き症候群」に陥っているというのです。

AIを最も活用している優秀な社員は、バーンアウト(燃え尽き)症候群を感じる割合が88%と高く、なんと会社を辞める可能性も2倍に跳ね上がるという衝撃的な結果が報告されました。生産性を上げるために必死でAIを活用すればするほど、心が疲弊し、職場から離れたくなってしまうなんて、なんとも皮肉な状況ですよね。この生産性のパラドックスとも呼べる現象は、単に新しいツールを導入しただけでは解決できない、根深い問題が職場にあることを示唆しています。

なぜ、こんなことが起きてしまうのでしょうか。一つには、AIの活用に熱心なあまり、会社側が過度な期待を寄せてしまうケースがあるようです。レポート内のインタビューでは、「経営者が新しいAIの機能を、大した努力もなしに会社を次のレベルに引き上げてくれる魔法の杖か何かだと思っている」と語るマーケティングディレクターの声が紹介されていました。

現場でAIと向き合う社員からすれば、「AIは助けにはなるけれど、万能薬ではない」というのが本音です。こうした経営層と現場の認識のズレが、中間管理職などに過度なプレッシャーを与えているのかもしれません。実際に、中間管理職は一般社員よりもAIによる生産性向上の恩恵を受けている(42%:36%)一方で、燃え尽きを感じる割合も高い(76%:69%)というデータが、その苦しい立場を物語っています。

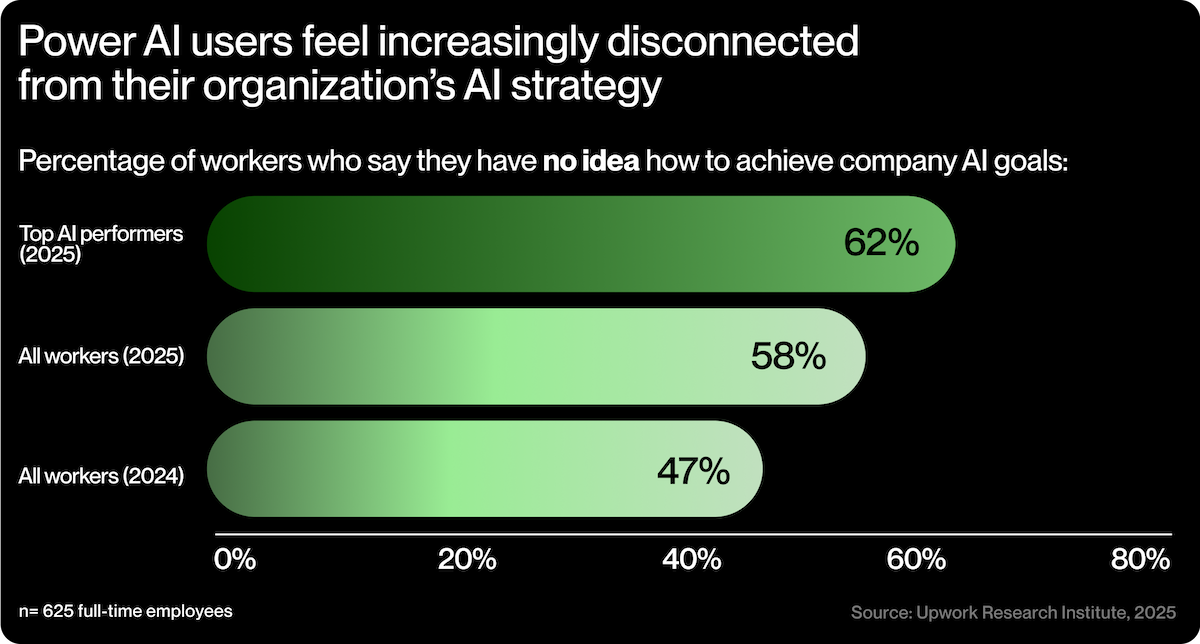

凄腕の会社員も会社のAIに関する目標を達成する方法がわからないと回答しています。

AIはもう「ツール」じゃない?人間より信頼される、驚きの関係性

さらに驚くべきは、私たちがAIを単なる「便利な道具」としてではなく、まるで「仕事仲間」のように捉え始めているということです。調査では、働く人の90%がAIを同僚のように感じていると回答していました。もはやAIは、電卓やパソコンといった無機質なツールとは一線を画す存在になっているのですね。

さらに、AIを最も使いこなしているハイパフォーマーたちの間では、なんと67%もの人が「人間の同僚よりもAIを信頼している」と答え、64%の人が「人間の同僚よりもAIとの関係の方が良好だ」と感じているというのです。

私たちの職場でのコミュニケーションのあり方が、AIの登場によって変わりつつあるようです。これまで、仕事の相談や悩み事は、隣の席の先輩や信頼できる同僚にするのが当たり前でした。しかし、今はその相手が人間ではなく、AIに置き換わり始めているのです。特に、燃え尽きを感じている優秀な社員ほど、人間関係から距離を置き、AIとの対話に安らぎを見出している可能性があります。

調査によるとAIを使いこなす社員の85%が「人間よりもAIに対して丁寧に接している」と回答しており、AIがより丁寧に応えてくれると感じる人も79%に上りました。これは、職場の人間関係に何らかのストレスや気疲れを感じていることの裏返しとも考えられます。

AIが同僚として受け入れられる一方で、人間同士のつながりが希薄になっていくとしたら、それは寂しい未来になる可能性があります。チームワークや雑談の中から生まれる新しいアイデア、困ったときに助け合える仲間意識といった、人間ならではの温かみが失われてしまう懸念もあります。企業側も、AI導入による生産性向上という数字だけを追い求めるのではなく、社員同士のコミュニケーションがどう変化しているのか、社員が孤独を感じていないか、といった点にもっと注意を払う必要があるでしょう。

AIがチームの一員になるのであれば、AIと人間、そして人間同士が、どうすればうまく連携し、最高のパフォーマンスを発揮できるのか。そんな新しいチームの形を模索していくことが、これからの大きな課題になりそうです。

今すぐ最大6つのAIを比較検証して、最適なモデルを見つけよう!

AIに「おつかれさま」思わず話しかけちゃう?AIに心を開くワケ

では、なぜ私たちはこれほどまでにAIに親近感を抱き、時には人間以上の信頼を寄せてしまうのでしょうか。その理由はAIが持つ「感情的ではない中立性」が大きく関係しているようです。

ある管理職の男性は、「タスクの催促を人間から直接メッセージで受けるよりも、AIから通知が来る方が中立的に感じられて気が楽だ」と語っています。確かに、人間相手だと「急かされているな」とか「申し訳ないな」といった感情が湧きがちですが、相手がAIであれば、そうした感情的な摩擦が生まれません。これは、多くの人が経験のある感覚ではないでしょうか。

また、AIはアイデア出しの「安全な壁打ち相手」としても重宝されています。何かに行き詰まったとき、同僚に相談するのは「こんなことも分からないのかと思われたらどうしよう」「忙しいのに邪魔かな」といった気兼ねが生じることがあります。しかし、AI相手なら、どんなに初歩的な質問をしても、突拍子もないアイデアをぶつけても、決して批判的な態度を取ることはありません。

レポート内のインタビューで、ある女性リーダーが「AIはただ、取り組むべき何かを与えてくれるだけ」と語っていたように、AIはプレッシャーのない環境で、私たちの思考を整理し、広げる手助けをしてくれる存在なのです。こうしたAIの特性が、「AIの方が共感的だ」と感じる人が54%もいるという結果につながっているのかもしれません。

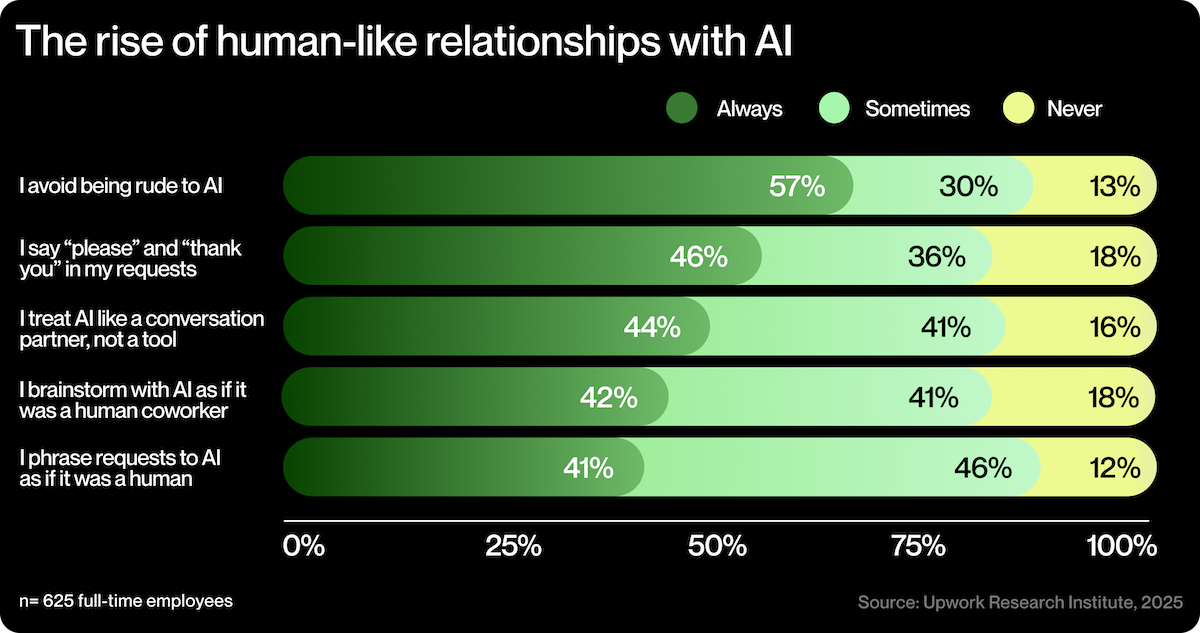

このようなAIへの感情移入は「擬人化」と呼ばれ、私たちの多くが、意識せずとも行っているようです。調査では、ほぼ半数の人がAIにリクエストする際に毎回「お願いします」や「ありがとう」を付けており、87%の人が少なくとも時々は、人間にお願いするかのような言葉遣いをしていることが明らかになりました。AIを人間のように扱うことで、私たちは無意識のうちにAIとの間に社会的な関係を築いているのです。

組織が生産性ばかりを追い求め、職場の心理的な安全性が損なわれている環境では、この擬人化が、人間関係のストレスを緩和するための、いわば「心の防衛策」として機能している可能性も指摘されています。AIとの心地よい関係が、希薄になった人間関係の隙間を埋めているのだとしたら、それはAIの進化がもたらした、全く新しい社会現象と言えるでしょう。

人間を相手にするのと同じようにAIに接している人が増えています。

燃え尽きない働き方のヒントはここに!フリーランサーに学ぶAI活用術

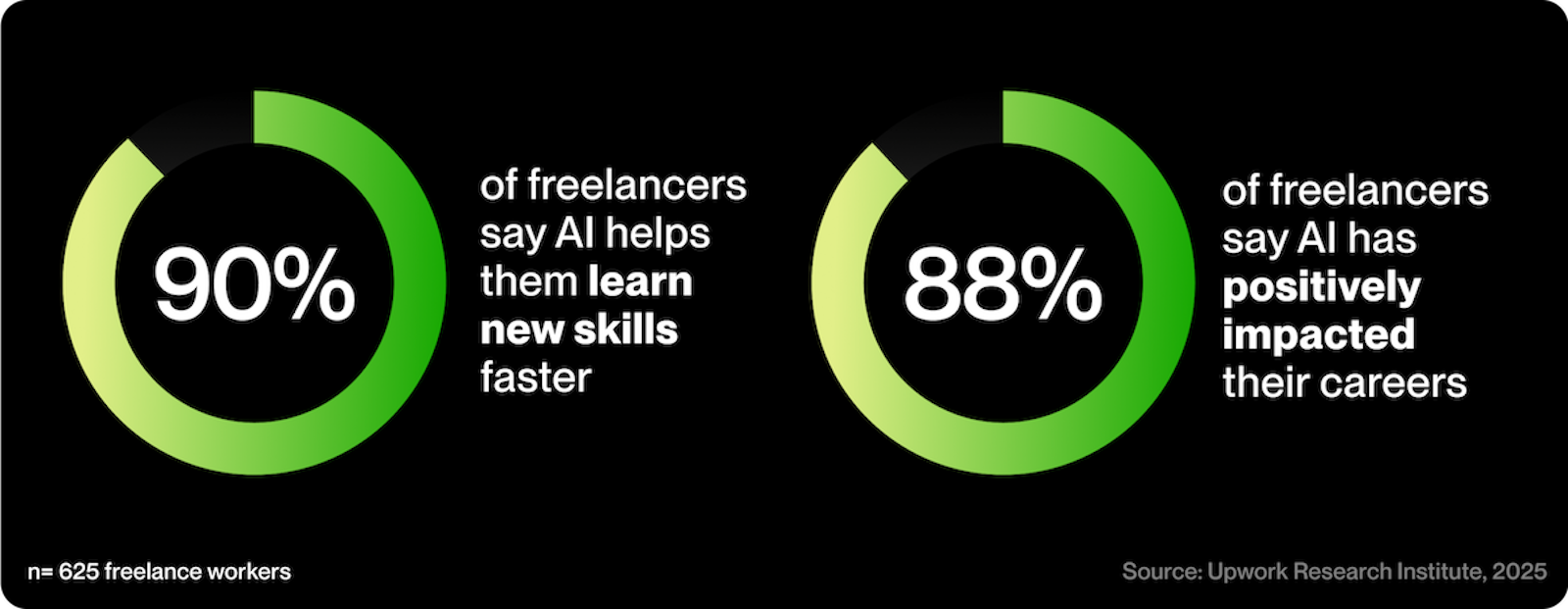

生産性向上と引き換えに、燃え尽きや孤立という代償を払わなければならないのでしょうか。そんなことはありません。レポートでは、AIと共存しながら、より健康的にキャリアを築いていくためのヒントを提示しています。その鍵を握るのが、「フリーランサー」という働き方です。調査によると、フリーランサーも正社員とほぼ同等の生産性向上をAIによって実現しています。しかし、決定的に違うのは、彼らのAIに対する向き合い方です。フリーランサーの88%が「AIは自分のキャリアにポジティブな影響を与えた」と回答しているのです。この数字は、正社員が抱える悩みとは対照的ですよね。

フリーランサーがAIと良好な関係を築けている理由の一つは、彼らがAIを「学習パートナー」として捉えている点にあります。フリーランサーの90%が「AIのおかげでより速く学習できるようになった」と答え、42%が「AIが自分の専門性を高めるのに役立った」と実感しています。彼らはAIを、自身のスキルアップや専門分野の深化に積極的に活用し、自らの市場価値を高めるための強力な武器と位置づけているのです。

これは、会社から与えられた目標をこなすためにAIを使う、という受け身の姿勢とは大きく異なります。自らの成長のために、主体的かつ戦略的にAIを使いこなす。この姿勢こそが、燃え尽きを防ぎ、ポジティブな結果を生み出す秘訣なのかもしれません。

もう一つの重要なポイントは、「コントロール感」です。フリーランサーは、仕事の進め方や成果に対して、強い自己決定権を持っています。レポートでも、34%のフリーランサーが「AIは仕事で優位に立つための特別な力を与えてくれる」と強く感じており、この割合は正社員の28%を上回ります。自分で仕事を選び、自分でやり方を決められるという「自己効力感」が、AIという新しいテクノロジーを前向きに受け入れ、自身の成長へとつなげる原動力になっているのです。

一方で、正社員の48%は「AIの統合に関して、会社から求められることが多すぎる」と感じています。AI活用の主導権が自分にあるか、会社にあるか。この違いが、AIとの関係性、ひいては仕事そのものへの満足度を大きく左右していると言えるでしょう。フリーランサーの働き方は、AI時代における持続可能なキャリアの、一つのモデルケースを示してくれています。

フリーランサーの9割が、AIの効果を実感しています。

AIと「最高のチーム」になるために、私たちが今できること

今回のレポートは、AIがもたらす生産性向上の裏で、私たちの働き方や人間関係が静かに、しかし劇的に変化している現実を浮き彫りにしました。AIを単なるツールとして導入するだけでは、かえって社員の燃え尽きや孤立を招きかねないのです。では、私たちはAIとどうすれば最高のチームになりうるのでしょうか。

それは「人間+AI+再設計(Human+AI+Redesign)」という考え方です。これは、AIの導入に合わせて、仕事の進め方や組織のあり方そのものを見直そうというアプローチです。

まず大切なのは、人間のための仕事のデザインです。AIがどんなに進化しても、仕事の中心はあくまで人間。社員一人ひとりが自律性を持ち、安心して意見を言える「心理的安全性」が確保された環境を整えることが、これまで以上に重要になります。

AIとの対話が心地よいのは、そこに批判がないからです。ならば、人間同士のコミュニケーションにおいても、互いを尊重し、支え合える関係性を育む文化を醸成する必要があります。

次に、柔軟な人材エコシステムの構築です。これからのチームは、正社員だけで構成されるとは限りません。AI活用に長けたフリーランサーや外部パートナー、そしてAIシステム自体をダイナミックに組み合わせることで、より強く、しなやかな組織を作ることができます。フリーランサーが示すように、AIを自己成長のパートナーと捉える働き方を組織内に取り入れることは、社員全体のAIリテラシー向上にもつながるはずです。

最後に、AI戦略そのものの再定義が求められます。AIはもはや、効率化のための無機質なツールではありません。私たちに感情的な影響すら与えるチームメイトなのです。だからこそ、戦略を立てる際には、AIと人間がどのような関係を築くのか、という「体験」の視点を持つことが不可欠になるでしょう。

AIの進化は止まりません。しかし、仕事の根幹にあるのが、人間同士のつながりや、仕事を通じた自己実現であることに変わりはないでしょう。生産性の向上は、AIが人間のつながりや成長を奪うのではなく、それらを豊かにしてこそ、初めて持続可能なものになるのです。AIと人間が互いの強みを生かし、最高のパフォーマンスを発揮できる未来。そんな未来を作るための挑戦は、もう始まっています。

この記事の監修

柳谷智宣(Yanagiya Tomonori)監修

ITライターとして1998年から活動し、2022年からはAI領域に注力。著書に「柳谷智宣の超ChatGPT時短術」(日経BP)があり、NPO法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を設立してネット詐欺撲滅にも取り組んでいます。第4次AIブームは日本の経済復活の一助になると考え、生成AI技術の活用法を中心に、初級者向けの情報発信を行っています。