[]

アイサカ創太(AIsaka Souta)AIライター

こんにちは、相坂ソウタです。AIやテクノロジーの話題を、できるだけ身近に感じてもらえるよう工夫しながら記事を書いています。今は「人とAIが協力してつくる未来」にワクワクしながら執筆中。コーヒーとガジェット巡りが大好きです。

相坂ソウタの最新論文紹介:AIは仕事を「奪う」のか「助ける」のか?マイクロソフトの最新研究が示す、生成AIと職業のリアルな未来像

今回は、2025年7月22日に公開された「AIと働く:生成AIが職業に与える影響の計測(Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI)」という論文についてご紹介します。この論文は、マイクロソフト・リサーチの研究者によって執筆されました。

多くの人が「AIは人間の仕事を奪うのではないか?」という漠然とした不安を抱えています。一方で「AIがすべてを解決してくれる」という過度な期待を持っているかもしれません。この研究は、その両方に具体的な答えを示しています。AIは私たちの仕事を、どのように変えようとしているのか。その最前線で何が起きているのかを、一緒に覗いてみましょう。

20万件の会話が暴いた「ユーザーの目標」と「AIの行動」のズレ

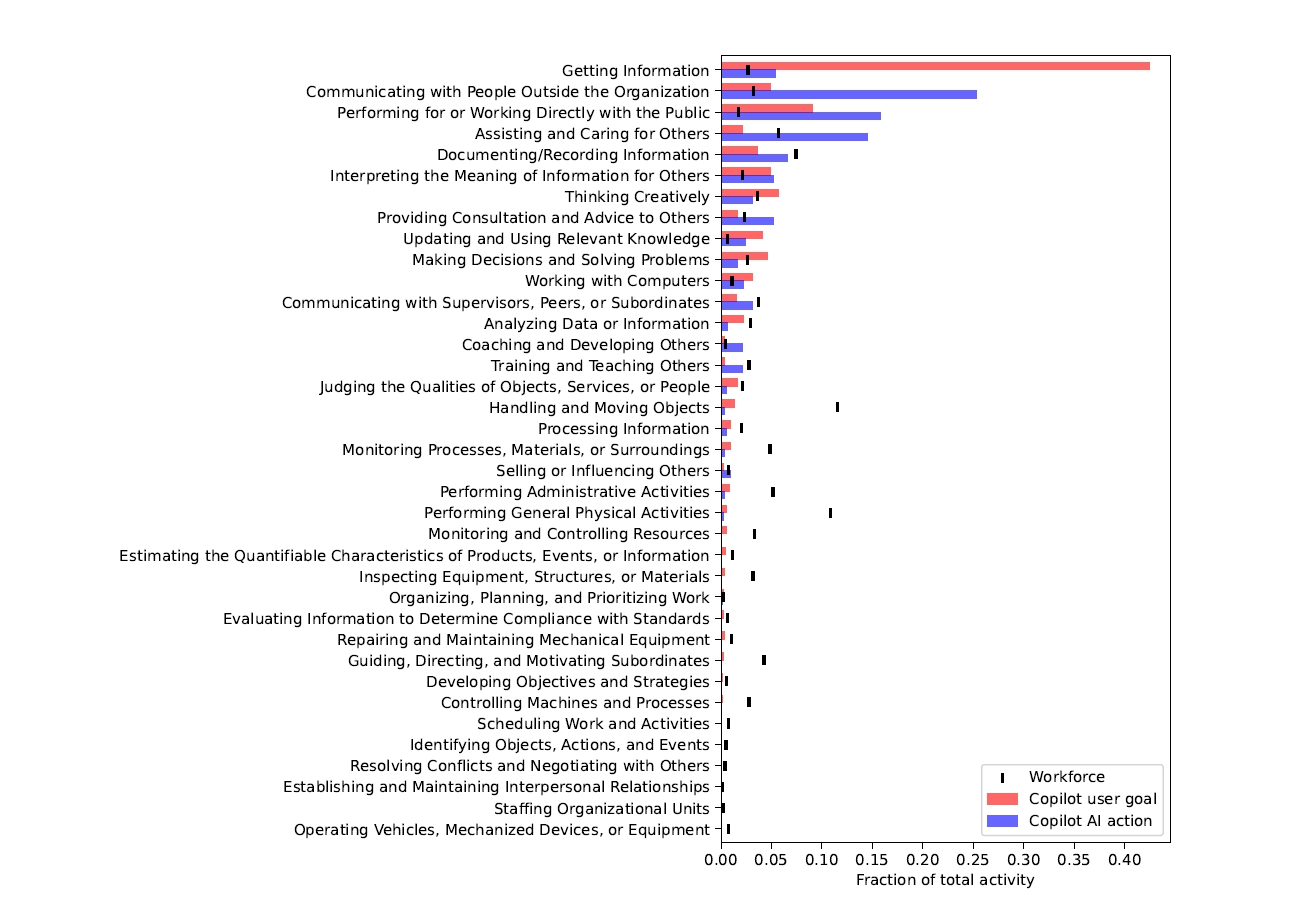

本研究では、マイクロソフトのBing Copilotにおける20万件の匿名化された会話データを分析し、生成AIが実際にどのような仕事活動を支援・遂行しているのかを測定しました。

AIとの会話を分析するにあたり、「ユーザーの目標(User goal)」と「AIの行動(AI action)」を明確に区別しました。ユーザーの目標とは、私たちがAIに「手伝ってほしい」と考えている作業のこと。そしてAIの行動とは、その要求に応えるためにAIが「実際に行った」作業を指します。

この二つは、必ずしも一致しません。分析された会話の40%で、この二つの活動内容は異なっていたというのです。では、私たちはAIに何を求め、AIは何を返しているのでしょうか。

データによれば、ユーザーがAIに最も求めている支援は「情報収集」と「執筆」でした。何かを調べる、文章を書く、といった知識労働の中核をなす作業で、AIをパートナーとして活用しようとする姿が浮かび上がります。

一方で、AIが最も頻繁に行っていた行動は、「情報提供や支援」「執筆」そして「教育」や「助言」でした。つまり、ユーザーが自らの知識労働を遂行するためにAIを使う一方で、AIはまるでコーチやアドバイザーのように振る舞い、ユーザーを導き、サポートする役割を担っていたのです。この非対称性こそ、AIが単なる作業の代替ではなく、人間の能力を拡張する存在として機能し始めていると言えるのかもしれません。

ユーザーがAIに求めること(赤)と、AIが実際に行っていること(青)にはズレがあります。

今すぐ最大6つのAIを比較検証して、最適なモデルを見つけよう!

ユーザー評価が物語る得手不得手――執筆・調査は高評価

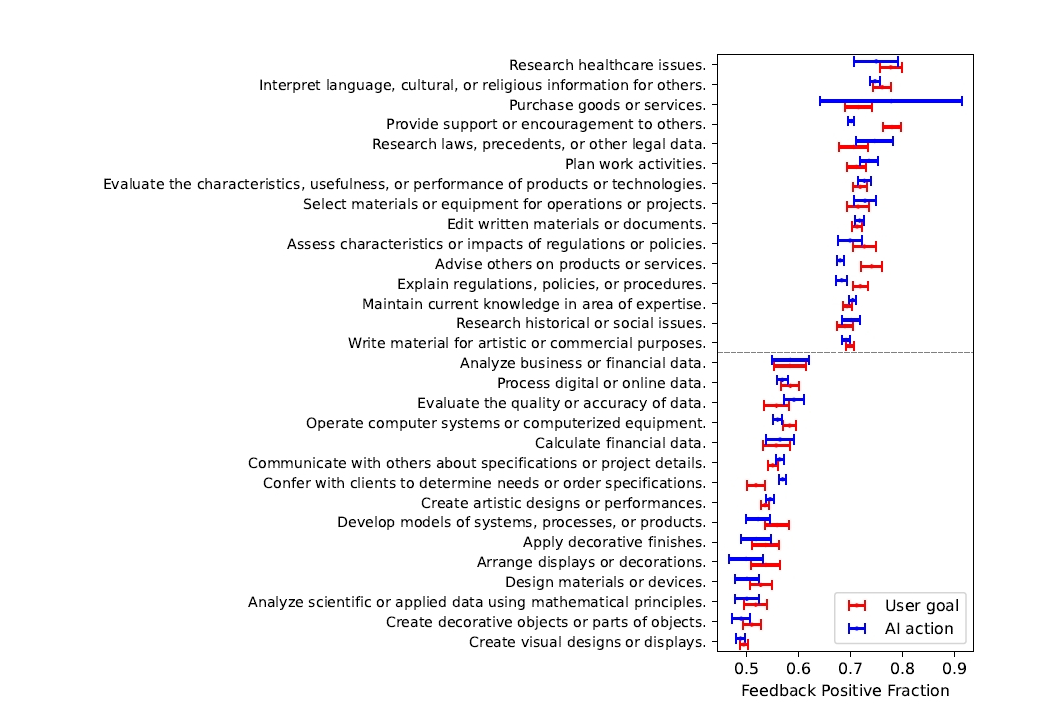

生成AIは万能ではありません。この当たり前の事実を、ユーザーの「本音」がはっきりと示しています。ユーザーがAIの応答に対して行った「高評価」や「低評価」といったフィードバックを分析したところ、AIの得手不得手が浮かび上がってきたのです。

ユーザーから最も高い満足度を得ていたのは、やはり「執筆・編集」に関連するタスクでした。報告書の編集や、芸術的・商業目的の文章作成など、言葉を紡ぐ作業において、AIは非常に有能なアシスタントとして認識されているようです。

「情報調査」に関するタスク、例えば医療問題や法律、社会問題に関するリサーチにおいても、高い評価を受けていました。面白いことに、「商品の評価や購入」といった活動でも、AIは頼れる相談相手となっています。膨大な情報の中から最適な選択肢を見つけ出すというAIの能力が、私たちの消費行動にまで影響を与え始めていることがわかります。

その一方で、ユーザーが不満を抱きがちな分野も明らかになりました。最も評価が低かったのは、「データ分析」や「ビジュアルデザイン」に関するタスクです。財務データの計算や科学的なデータの分析、あるいは芸術的なデザインの作成といった、より専門的で創造性が問われる領域では、AIはまだユーザーの期待に応えられていないのです。

AIは言語処理や情報整理に強くても、深い分析やゼロからイチを生み出す創造性においては、まだ人間の領域に及んでいないことがわかります。私たちはAIの能力を過信せず、その特性を理解した上で、適材適所で活用していく必要があるのです。

文章の執筆・編集や情報調査(上半分)とデータ分析やビジュアルデザイン(下半分)において、ユーザーの満足度を分析した結果です。

AI適用スコアが高い職業の上位は知識労働系の職業が占める

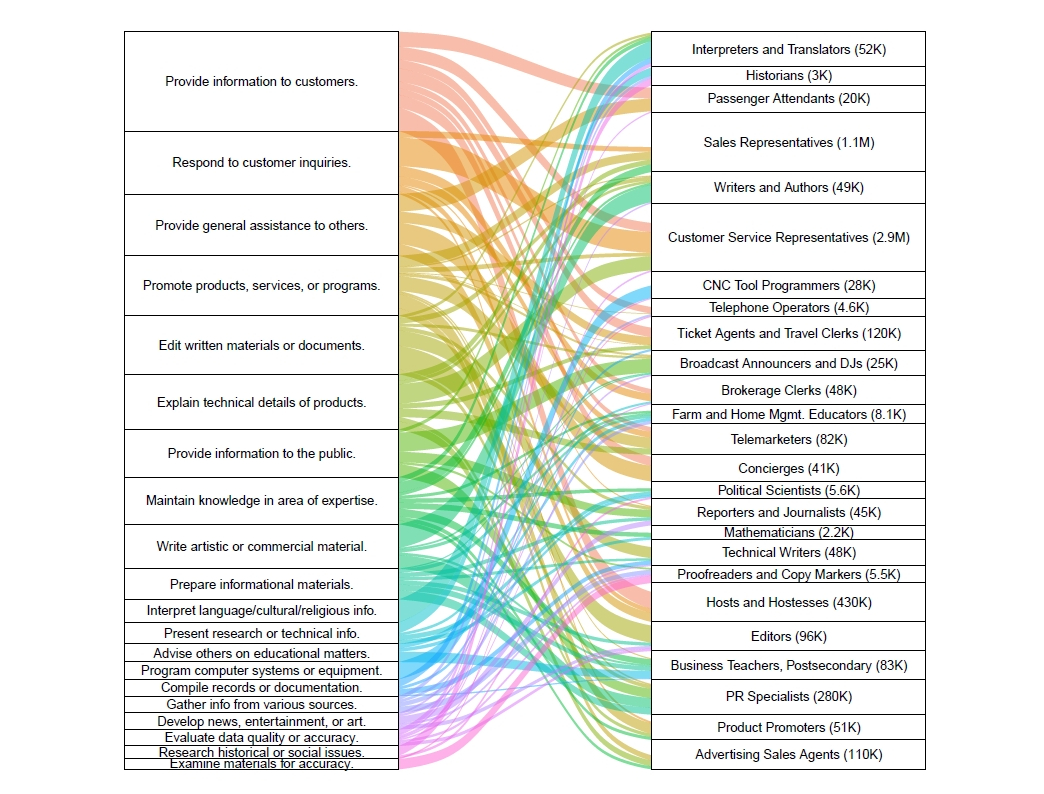

さて、気になるのは「自分の仕事はAIにどう影響されるのか?」という点でしょう。研究チームは、AIの利用実態と、米国労働省が定める職業情報ネットワーク「O*NET」のデータを組み合わせ、「AI適用スコア」という独自の指標を算出しました。

このスコアは、ある職業の業務内容が、AIによって支援または実行される可能性がどれだけ高いかを示します。スコアが最も高かった職業のトップに躍り出たのは、「通訳・翻訳者」でした。彼らの仕事の98%が、Copilotで頻繁に見られるタスクと重なっていたのです。言語の壁を越えるというAIの能力が、専門家の領域に深く浸透していることがわかります。

その他にも、「歴史家」「作家」「カスタマーサービス担当者」「営業担当者」といった、文章作成や情報伝達、対人コミュニケーションが中心となる知識労働系の職業が上位に並びました。AIは、言葉や情報を扱うプロフェッショナルにとって、無視できない存在となっているのです。

逆に、AI適用スコアが低かったのは、やはり身体的な労働を伴う職業でした。「看護助手」や「マッサージ療法士」「屋根職人」「皿洗い」といった職業は、AIの影響が極めて小さいと分析されています。また、「水処理プラントのオペレーター」や「トラック運転手」のように、機械の操作や監視が主な業務となる職業も、少なくとも現在の言語モデルベースのAIでは、代替が難しいようです。

あなたの仕事は、情報を扱う仕事か、それとも身体や機械を扱う仕事か。それが、AIとの未来を考える上での一つの分かれ道になるのかもしれません。

AIの影響を受けやすい職業とその業務内容です。

賃金や学歴、肩書とAIの影響の間にはほとんど関係がない

「AIに仕事を奪われるのは、決まったパターンの単純作業だけ。高学歴で高収入の専門職は安泰だ」

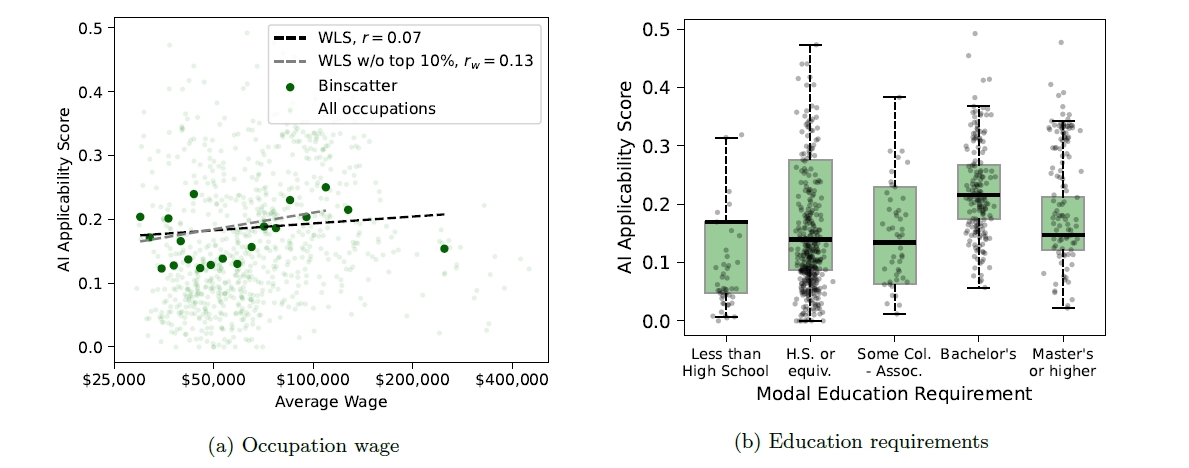

そんな風に考えているとしたら、少し認識を改める必要があるかもしれません。今回の研究で明らかになったのは、職業のAI適用スコアと、その職業の平均賃金や求められる学歴との間に、強い相関が見られなかったことです。つまり、「給料が高い仕事だからAIの影響を受けにくい」あるいは「受けやすい」といった単純な法則は存在しません。

学歴についても同様の傾向が見られました。確かに、「学士号」を必要とする職業は、それ以下の学歴で就ける職業に比べて、平均的にやや高いAI適用スコアを示しました。しかし、その差は決して大きいものではありません。高卒で就ける仕事の中にもAI適用スコアが高いものはたくさんありますし、修士以上の学歴が求められる仕事でもスコアが低いものは存在します。

この研究結果は、私たちがAI時代を生き抜くためのヒントを与えてくれます。重要なのは、学歴や現在の収入といった肩書きではなく、自分が行っている仕事の「中身」そのものなのです。その業務がAIの得意な情報処理やコミュニケーションといった領域と、どれだけ重なっているのかを冷静に見極めることが、これからのキャリアを考える上で、不可欠な視点となるでしょう。

AI適用スコアと平均賃金(左)、学歴(右)の関係を分析したところ、明確な相関は見られませんでした。

AIは人間の能力を拡張してくれるパートナー、ATMの教訓に学ぶ新しいAIとの働き方

20万件の会話データから見えてきたのは、AIが一方的に人間の仕事を奪うという単純な未来像ではありませんでした。むしろ、AIは人間の能力を補い、拡張する「パートナー」としての役割を強めています。

ユーザーはAIを情報収集や執筆の道具として使いこなし、AIはユーザーに対してコーチやアドバイザーのように振る舞う。この新しい協業関係こそが、AI時代の働き方のスタンダードになっていくのかもしれません。

論文でも触れられていたATMの例は象徴的です。ATMが登場したとき、多くの人が「銀行員の仕事はなくなる」と考えました。しかし実際には、銀行は低コストで支店を増やせるようになり、銀行員の数はむしろ増加したのです。彼らの仕事は、現金の出し入れといった単純作業から、より付加価値の高い顧客との関係構築へとシフトしました。

AIの登場も、これと同じような変化を私たちの職場にもたらすのではないでしょうか。AIに任せられる作業はAIに任せ、人間はより創造的で、より人間的なコミュニケーションが求められる領域にシフトしていくのです。

AIの得意なことと苦手なことを正しく理解し、それを自らの仕事にどう活かしていくか。未来への不安を煽る言説に惑わされることなく、目の前にあるテクノロジーと冷静に向き合う姿勢こそが、今、私たち一人ひとりに求められているのです。

この記事の監修

柳谷智宣(Yanagiya Tomonori)監修

ITライターとして1998年から活動し、2022年からはAI領域に注力。著書に「柳谷智宣の超ChatGPT時短術」(日経BP)があり、NPO法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を設立してネット詐欺撲滅にも取り組んでいます。第4次AIブームは日本の経済復活の一助になると考え、生成AI技術の活用法を中心に、初級者向けの情報発信を行っています。